Was wurde den Landwirten nicht alles erzählt: Ihr seid die neuen Ölscheichs. Jetzt versiegt aber eine “Ölquelle” dieser neuen Scheichs. Nach 20 Jahren Förderung ist der üppig subventionierte Strompreis bei Biogasanlagen aber weg. Vielleicht auch deshalb, weil man sich darüber bewusst ist, dass auch Strom aus Biogas nicht CO2-arm ist. Der NDR behandelt dieses Thema und immerhin ist der interviewte Landwirt ehrlich. Er gibt gar nicht erst vor, irgendwelchen altruistischen Motiven zu folgen.

“Es war kein Idealismus, der Björn Bonnhoffs Familie vor 18 Jahren dazu veranlasst hat, eine Biogasanlage in Klein Offenseth-Sparrieshoop (Kreis Pinneberg) zu bauen. Ja, es sei eine nachhaltige Möglichkeit zur Stromproduktion, entscheidender sei aber gewesen: “Seinerzeit war es sehr interessant, das zu machen auf Grund der Vergütung.” Das wird sich aber bald ändern. Nach 20 Jahren garantierter Förderung durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) müsste Bonnhoff zum Jahr 2026 an den freien Strommarkt wechseln. “Wir wussten natürlich, dass die Förderung ausläuft. Aber einen so niedrigen Strompreis am freien Strommarkt hatten wir nicht erwartet.”

Mit Förderung habe er gut 21 Cent pro Kilowattstunde verdient, rechnet er vor. Auf dem freien Strommarkt seien im Moment rund vier Cent weniger zu erzielen. Pro Jahr würde er so mehr als 100.000 Euro verlieren. Wegen der hohen laufenden Kosten werde Strom für ihn so zum Minusgeschäft. Dabei sei eigentlich jetzt der Moment gekommen, um endlich Geld zu verdienen. Nach eigenen Angaben hatte die Familie für den Bau der Anlage Schulden in Millionenhöhe aufgenommen, die jetzt abbezahlt seien.”

Der geschäftstüchtige Landwirt hat aber schon eine Alternative und bei der geht es auch wieder um Subventionen, wenn auch etwas anders als beim Strompreis. Die Gasnetzbetreiber sollen ihm die Kosten für den Transport von Bio-Methan zum nächsten Gasübergabepunkt bitte bezahlen. Und da kommen dann zwei Dinge zusammen. Die Netzbetreiber müssten diese Kosten auf die Netzentgelte umlegen und die werden, da ja immer mehr mit Strom geheizt werden soll, auf immer weniger Kunden verteilt werden. Eine Win/Loose/Loose Situation. Gewinnen würde nur der Landwirt. Aber wer will ihm das verdenken?

“Von Seiten der Netzbetreiber gibt es laute Kritik an dieser Gesetzeslage. Denn nicht nur Björn Bonnhoff strebt einen Wechsel an und hat einen entsprechenden Antrag bereits bei SH Netz eingereicht. Laut einer Sprecherin sind die Wechselanfragen dort sprunghaft angestiegen. War es in den vergangenen Jahren meist eine Anfrage pro Jahr, waren es in den letzten anderthalb Jahren mehr als 50. Andreas Wulff vom Verband der Schleswig-Holsteinischen Energie- und Wasserwirtschaft (VSHEW) befürchtet: “Die Kosten, die auf die Netzbetreiber zukommen, sind sicher im dreistelligen Millionenbetrag, allein in Schleswig-Holstein. Und diese enormen Kosten werden auf die Verbraucher gewälzt.”

Verbraucher wird die Energiewende daher doppelt treffen bei den Kosten. Beim Strom sind immense Kosten nötig, um ein zweites Netz aufzubauen, welches für die dezentrale Erzeugung von Strom benötigt wird und beim Gas kommen ebenfalls weitere erhebliche Kosten auf die Verbraucher von Gas zu, wenn den Landwirten die Kosten für die Leitungen tatsächlich auf die Netzbetreiber abwälzen.

Komisch eigentlich, dass so etwas bei der langfristigen Planung offenbar nicht bedacht wurde. Besser jubelt man über niedrige Börsenstrompreis an manchen Tagen, verschweigt aber besser die übrigen Kosten. Dummerweise fallen die aber dennoch an und am Ende wird jemand sie bezahlen und das ist der Verbraucher. Der ist in diesem Fall die “Ölquelle” für die Energielandwirte.

+++

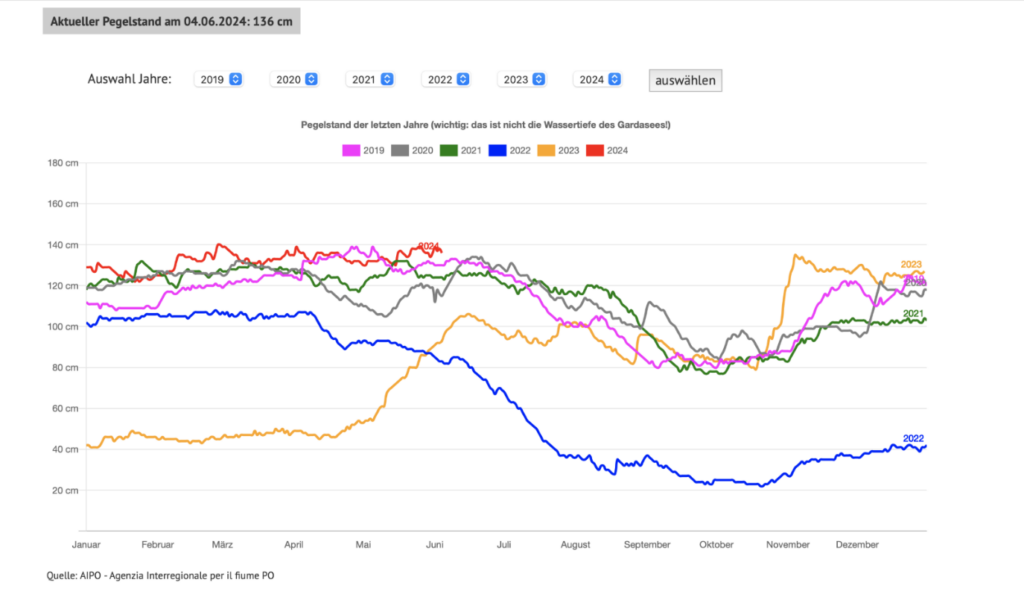

Was war das für ein Alarm um den Gardasee vor einem Jahr. Wir berichteten. Grüne Europapolitiker waren sich nicht zu blöde vor einer Halbierung des Wasserstandes zu warnen, in völliger Unkenntnis der Bedeutung des Pegels an dem See. Der Gardasee ist bis zu 360 Meter tief und eine Halbierung des Wasserstandes wäre dramatisch, weil der See auch den Fluss Mincio speist.

Ein Jahr danach bleibt der Öffentlichkeit die Peinlichkeit, einen Pegelstand und den Wasserstand des Gardasees zu verwechseln, glücklicherweise erspart. Der See geht gut gefüllt in die Sommersaison 2024, wie wir der Webeseite Gardasee.de entnehmen können. So gut, wie in den letzten 5 Jahren nicht mehr.

(Abbildung: Screenshot Gardasee.de)

+++

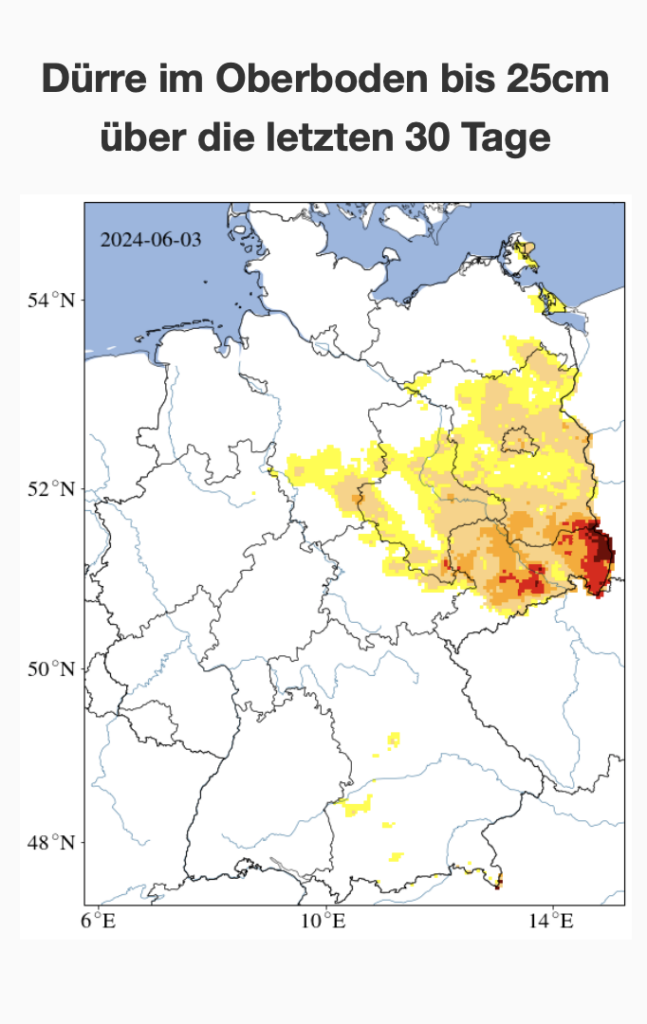

Über den UFZ-Dürremonitor kann man sich schon wundern. Wir hatten erst kürzlich auf Diskrepanzen hingewiesen. Teile Süddeutschlands haben aktuell mit erheblichen Regenmengen zu kämpfen. Das betrifft u. a. die Gegend südlich der Donau. Für die Stadt Günzburg sieht Kachelmannwetter mehr als 200 mm Niederschlag auf den Quadratmeter in der Regensummenstatistik der letzten 30 Tage vor. Das ist sehr viel, mehr als 20% der jährlichen Regenmenge. Das reicht aber nicht, um für den Boden bis 25 cm im Dürremonitor in der Gegend um Günzburg nicht doch eine ”außergewöhnliche Trockenheit” zu konzertieren.

Wäre nicht dieser ungewöhnlich hohe Niederschlag eine gute Gelegenheit das Konzept des Dürremonitors noch einmal gründlich zu überprüfen?

(Abbildung: Screenshot ufz.de)

+++

Stichwort starke Niederschläge. Erstaunlichweise gibt es auch Wissenschaftler beim Potsdam Institut für Klimafolgenforschung, die etwas vorsichtig sind bei den Schlussfolgerungen zu den Niederschlagsereignissen der letzten Zeit. Die Welt:

“”Man kann das Einzelereignis schwer auf den Klimawandel beziehen“, sagt PIK-Forscher Hattermann. Aber: Fachleute etwa vom PIK oder von der World Weather Attribution meinen, dass extreme Regenfälle wegen des Klimawandels häufiger und intensiver geworden sind. Das gilt insbesondere auch für Europa. Deswegen würden in der Folge Überschwemmungen wahrscheinlich häufiger und heftiger ausfallen. Andere Fachleute wie der DWD sind vorsichtiger. Bisher ergäben die Daten nur Tendenzen, aber sie seien noch nicht statistisch belastbar, sagt DWD-Klimaexperte Deutschländer.

Was auf jeden Fall klar ist: Wärmere Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kältere Luft. „Wo mehr Wasser reinpasst, kann auch mehr Wasser rausfallen. Das ist dann der Grund, warum wir auf das warme Wasser gucken“, sagt Deutschländer.”

+++

Zu nass und zu warm, so bilanziert der Deutsche Wetterdienst DWD den Mai 2024. Wie immer mit zwei Vergleichsperioden.

“Fünftwärmster Mai in Deutschland seit Messbeginn 1881

Die Mitteltemperatur lag im Mai 2024 mit 14,9 Grad Celsius (°C) um 2,8 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990 (12,1 °C). Der Mai 2024 war damit hierzulande der fünftwärmste seit Messbeginn 1881. Im Vergleich zur aktuellen und wärmeren Vergleichsperiode 1991 bis 2020 (13,1 °C) betrug die Abweichung +1,8 Grad. Oftmals fühlte sich dieser statistisch ermittelte Temperaturdurchschnitt, besonders tagsüber, viel kühler an. Es waren die bewölkten und damit milden Nächte, die das Mittel so weit oben hielten. Nur im Norddeutschen Tiefland wurde die Wärme mit einigen Sommertagen deutlich spürbar. Manschnow im Oderbruch meldete am 22. mit 29,8 °C die höchste Temperatur. Deutschneudorf-Brüderwiese im Erzgebirge verkündete dagegen am 9. mit leicht frostigen -1,4 °C den bundesweiten Tiefstwert.

Drittnasstester Mai seit Aufzeichnungsbeginn – mit Folgen wie Hochwasser

Im Mai 2024 fielen nach vorläufigen Berechnungen des DWD im Deutschlandmittel außergewöhnliche 125 Liter pro Quadratmeter (l/m²). Das entspricht einem Plus von etwa 75 Prozent im Vergleich zu den Referenzperiode 1961 bis 1990 (71 l/m²) 1991 bis 2020 (79 l/m²). Nasser waren nur 2007 (131 l/m²) und 2013 (128 l/m²) gewesen. Abgesehen von Teilen Ostdeutschlands, z.B. der Lausitz, fiel der Mai vielerorts buchstäblich ins Wasser. Beispiellose Regenfälle führten in Rheinland-Pfalz und Saarland zu Hochwasser. In vielen Regionen wurden Mengen, die einem gesamten Monatsniederschlag glichen, innerhalb kurzer Zeiträume gemessen. Bilder von bedrohlichen Starkregengewittern mit Hagelmassen häuften sich. Auch Blitze stellten eine erhebliche Gefahr dar: Am 20. wurden nach einem Blitzeinschlag am Elbufer in Dresden mindestens zehn Menschen verletzt.”