Von Frank Bosse

Die Abonnenten des „Spiegel“ können in diesen Tagen der „Weltklimakonferenz“ in Brasilien nahezu täglich Berichte (in der Regel verfasst von Frau Susanne Götze und Herrn Gerald Trautfetter) vom Ort des Geschehens lesen. Ein besonders herausstechendes Beispiel ist dieser.

Schon im ersten Absatz findet man die üblichen „Buzzwords“:

„Die Regenwaldmetropole richtet die Weltklimakonferenz aus. Gleichzeitig ist sie Schauplatz von dramatischen Folgen des Klimawandels. Vor allem die armen Bewohner trifft die Tragik der Erderhitzung.“

Es folgen Beschreibungen über mangelnden Umweltschutz und Armut und seit Relotius muss immer ein tragisches Schicksal beschrieben werden. Das hat sich der Spiegel auch nach dessen Abgang bewahrt.

„Ein alter Mann steuert ein Holzkanu mit Gas- und Wasserflaschen durch die grüne, modrige Brühe. Plastikmüll umspült den Bug. Am Ufer kippt eine Frau Spülwasser über eine Planke, weiter unten wühlt ein abgemagertes Pferd im Müll.“

Wo sind die Auswirkungen der „Klimakrise“?

»Klar, die Klimakrise betrifft jeden, aber wir hier in den Randgebieten leiden mehr darunter.«

Die kommen wohl erst noch, eine Interviewte schimpft über eine neue Markthalle:

»Wie kann man einen Markt direkt am Flussufer errichten, wenn man weiß, dass er bald überflutet wird?«, fragt sie. »Genau das ist es doch, was in den nächsten Jahrzehnten passiert.«

Wir wollen es genauer wissen: Wie sind die Bewohner da besonders dem Klimawandel ausgesetzt? Steigt der Meeresspiegel dort mehr an als anderswo?

Dafür gibt es Daten aus dem Norden Brasiliens und wir befragen „Copernicus“:

Der Anstieg beträgt seit 1992 10cm, das ist etwa so viel, wie er auch global steigt.

Hinzu kommt vor Ort eine sehr hohe Variabilität, sodass man einen Trend subjektiv kaum bemerken wird.

Da ist nichts zu sehen von „Besonders“ im Zusammenhang mit Klima.

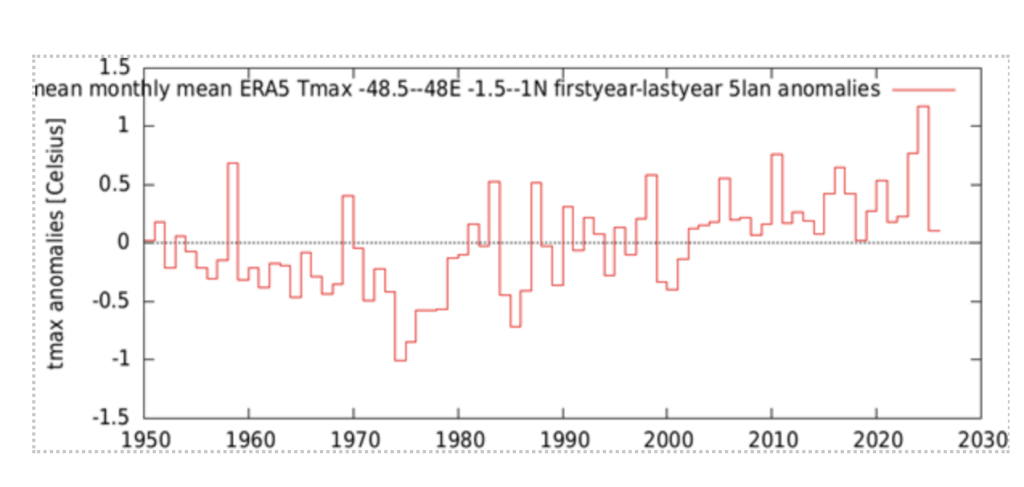

Schauen wir nach der „Erhitzung“. Die jährlichen Abweichungen vom Klimamittel 1981-2010 der Maximal- Temperaturen dort:

Es ist zwar um ca. 0,8 °C wärmer geworden seit Beginn der 80er Jahre, weiter zurück bis 1950 jedoch auch um etwa 0,5°C. Im Mittel sehen wir bei den Tmax (ERHITZUNG!) ca. 0,4 °C mehr als damals, nur ist da auch sehr viel Variabilität. Das ist kein Wunder, hatten wir doch bereits hier herausgefunden, dass sich Südamerika mit Brasilien signifikant weniger schnell erwärmt als z. B. Asien, Afrika und Europa. Bei Licht besehen haben wir also in der Konferenzstadt in den Tropen viel weniger Erwärmung als an den meisten anderen Plätzen der Erde. Geschweige denn „Erhitzung“.

Da war auch die Rede von Überflutungen in Flussnähe, die da erwartet werden.

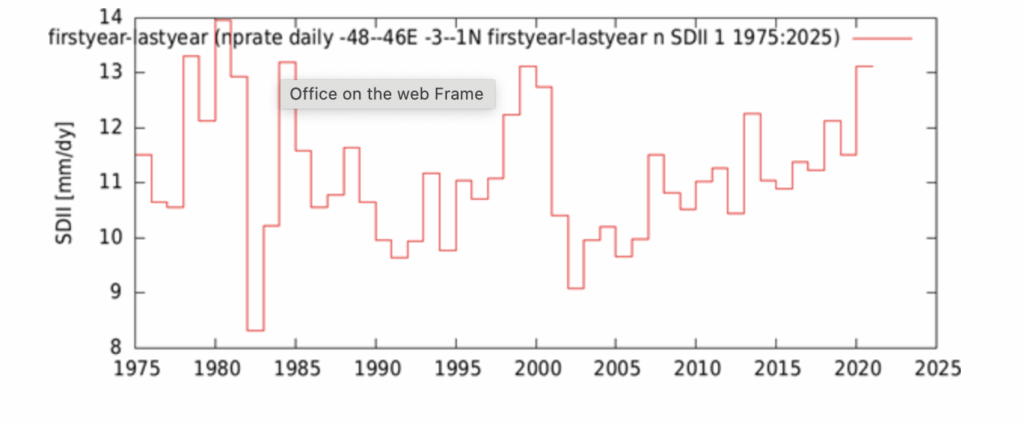

Wie verhält es sich mit Starkregen in deren Einzugsgebiet?

Der Klimawandel setzte ca. 1975 ein, hier ein Blick auf einen Index hierfür aus einer Reanalyse:

Er zeigt jeweils die Menge (mm/Tag) des höchsten Tages-Niederschlags an. Da ist ein Null-Trend.

Alle Abbildungen wurden mit dem KNMI-Climate Explorer generiert.

In der Gegend der Konferenz „COP 30“ haben wir keine bedeutenden Klimatrends, weder beim Meeresspiegel noch bei den Temperaturen noch bei Starkregen! Das ist die „niederschmetternde Botschaft“ für den Spiegel-Artikel, dort in der Rubrik “Wissenschaft” veröffentlicht. Was da auch zurecht angeprangert wird, ist die Umweltverschmutzung, das Abholzen von Wäldern und die weit verbreitete Armut. Das sind alles Probleme, nur haben sie mit Klimawandel da nichts zu tun. Nachträglich kann man also Bill Gates nur recht geben, der Zukunftsherausforderungen wie Bekämpfung der Armut und Förderung der Gesundheit wieder mehr in den Vordergrund der Bemühungen rückte, weg vom „Klimaprimat“, wir informierten.

So besehen war die Wahl von Belem in Brasilien als Ort der Klimakonferenz in unmittelbarer Äquatornähe eher unglücklich. Gerade da sehen wir praktisch kaum etwas von Klimatrends. Es ist warm und feucht, wie schon immer in den Tropen. Er eignet sich nun wirklich nicht, um über „Erhitzung“ (s.o. im Spiegel-Artikel) und andere „sich häufende Klimakrisen-Events“ vor Ort zu räsonieren. Die harte Statistik der Beobachtungen macht die schönsten Schlagzeilen einfach so kaputt. Am Ende schreiben die Autoren jedoch auch bedenkenswerte Sätze:

„Einen Pluspunkt allerdings kann der Historiker dem Ort abgewinnen: Die Anlage, meint er, dürfte wohl später das schönste Relikt dieser Weltklimakonferenz sein.“

Gemeint damit sind die (für die Verhältnisse dort) gigantischen Investitionen in die Infrastruktur für die „Klimakonferenz“. Wie „nachhaltig“ ist das? Wäre das Geld nicht besser angelegt gewesen in Vorhaben zum Umweltschutz und zur Hygiene statt für eine Show-Veranstaltung in einer Stadt, in die auch Journalisten wie Götze und Traufetter jetteten, um (klimatisch) ziemlich faktenfreie Artikel in alle Welt zu senden?

Was sollen solche Treffen, genannt „Klimakonferenzen“? Kann man mit Konferenzen das Klima beeinflussen? Oder dient „COP 30“ als eine Art moderner Zirkus, in dem tropisches Klima (praktisch seit 1975 unverändert) in die Manege geführt wird zum Bestaunen zwei Wochen lang vom sicheren Rang aus mit klimatisierten Kabinen auch auf Luxusschiffen? Der Verdacht drängt sich auf. „COP30“ ist wohl ein Tiefpunkt.

Aber tiefer geht ja immer, also mit Vorbehalt!