Von Frank Bosse

Die „Erneuerbaren Energien“ haben einen großen Vorteil: Sie erzeugen bei ihrer Umwandlung kein CO2. Das hat zu einem breiten Ausbau besonders in Deutschland geführt. Sie haben auch Nachteile: Sie sind von geringer Energiedichte und saisonal sehr schwankend. Das ist lange bekannt. Der Aufwand für eine stabile Elektroversorgung wächst damit erheblich. Wo steht Deutschland?

Die Sorge vor (zumindest) örtlichen Abschaltungen wächst, denn das europäische Verbundnetz stellt eine Bedingung: Sowohl in Amplitude als auch in der Frequenz (50,0 Hz) muss die jeweilige Spannungsebene (zu Hause 230/400 V) überall konstant gehalten werden. Ist das nicht zu gewährleisten, flössen sehr hohe Ausgleichströme und das Netz kollabierte. Produktion und Bedarf müssen also immer bilanzieren. Mit Photovoltaik und Windkraft wird die Sache nicht leichter. Es ist sowohl Unterproduktion als auch Überproduktion möglich, je nach Witterung.

Allen Experten war das lange vor der breiten Einführung bewusst. Das IPCC empfahl daher in seinem 6. Sachstandsbericht auch mehrere Technologien: „Erneuerbare“, Kernkraft und Kohlendioxid- Abscheidung nach Kohlenstoff- Verbrennungen (CCS) für CO2-arme Energieversorgung. Deutschland entschloss sich, diesen Weg der Wissenschaft nicht zu gehen und stattdessen ausschließlich auf „Erneuerbare“ zu setzen. Wo steht es heute bei der Produktion von Strom, in der ersten März-Dekade 2025?

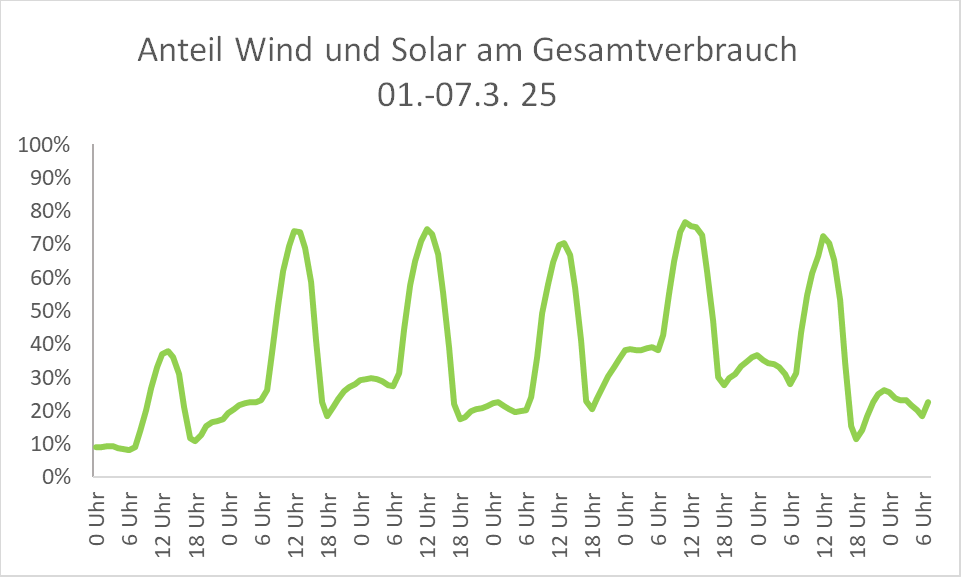

Was auf den ersten Blick wie ein EKG (Elektrokardiogramm) aussieht ist der Anteil des CO2-armen Stroms am Verbrauch. Jeweils um den Mittag herum erreicht er über 75% des Verbrauchs, in den Nachtstunden sind es regelmäßig nur zwischen 10 und 35%.

Das ist auf der einen Seite sehr gefährlich für die Netzstabilität und auf der anderen Seite auch sehr klimaschädlich, denn alles, was fehlt über der grünen Linie zu 100% wird hierzulande oft durch Kohlenstoffverbrennung ergänzt, ohne jede Abscheidung. Diese Technologie wurde zwischenzeitlich in Deutschland gar verboten.

So sorgte Deutschland in dem ausgewerteten Zeitraum für im Mittel 406 g CO2/kWh. Die „grünen Zacken“ (beim EKG heißen sie “R-Zacken”) bergen darüber hinaus die Gefahr, dass das Netz an hellen Tagen durch Überproduktion zumindest stellenweise abgeschaltet werden muss. Auch seriöse Fachleute schließen das schon für Ostern nicht aus, wenn der Verbrauch an Feiertagen auch noch deutlich zurückgeht. Zu Pfingsten könnte sich das nochmals verschärfen, wenn der Jahresgang der Sonneneinstrahlung berücksichtig wird:

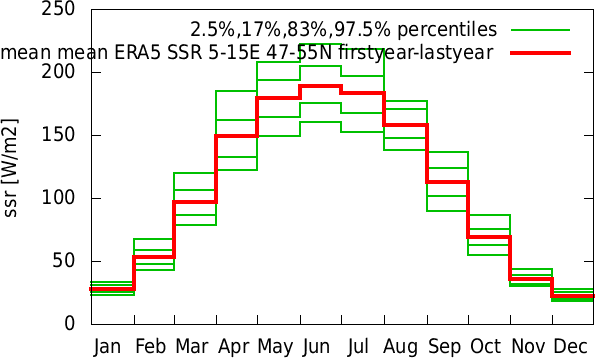

Die Sonneneistrahlung in W/m² in Deutschland. Sie schwankt saisonal um den Faktor 8 über die Monate. Bei 50°N geografischer Breite ist nichts anderes zu erwarten.

Das Bild wurde mit dem KNMI-Climate Explorer generiert.

Die Sonne liefert dann im Juni noch viel mehr Strahlungsleistung (doppelt so viel wie Anfang März!), zwar frei Haus, jedoch kaum beeinflussbar, da sehr viele private Photovoltaik- Anlagen nicht vom Versorger regelbar sind. Das hat zur Folge, dass regelbare Solarflächen abgeschaltet werden, dennoch wird der private ungeregelte Ausbau weitergehen. Erst ab einer Leistung von 30 kW sind seit Kurzem abregelbare Komponenten vorgeschrieben. Den Altbestand und Anlagen unter dieser Marke betrifft das nicht und genau das kann erhebliche Probleme bereiten.

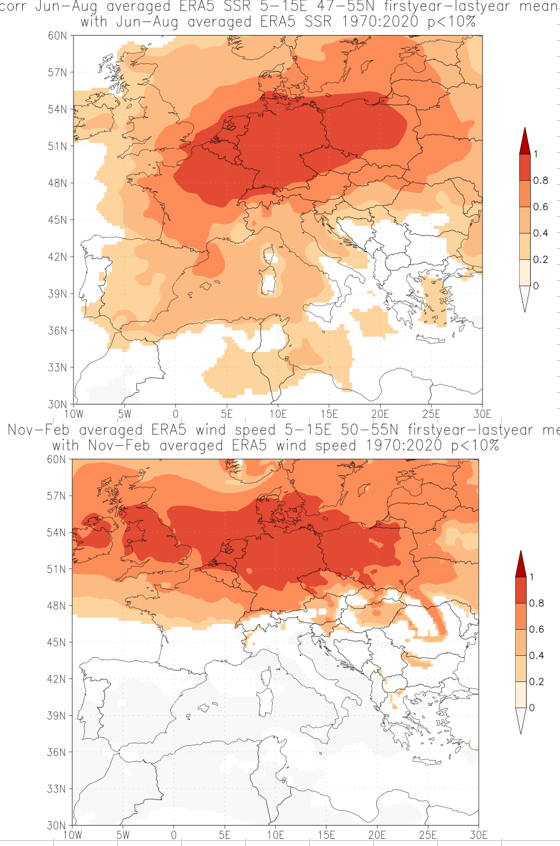

Das europäische Verbundnetz kann nur sehr wenig helfen, wie die Korrelation von Sonneinstrahlung und Wind für kritische Monate zeigt:

Die Übereinstimmung mit Deutschland von Sonneneinstrahlung (oben) im Sommer und Windgeschwindigkeit in den dunklen Monaten November-Februar in Europa. Das Bild wurde mit dem KNMI Climate Explorer generiert.

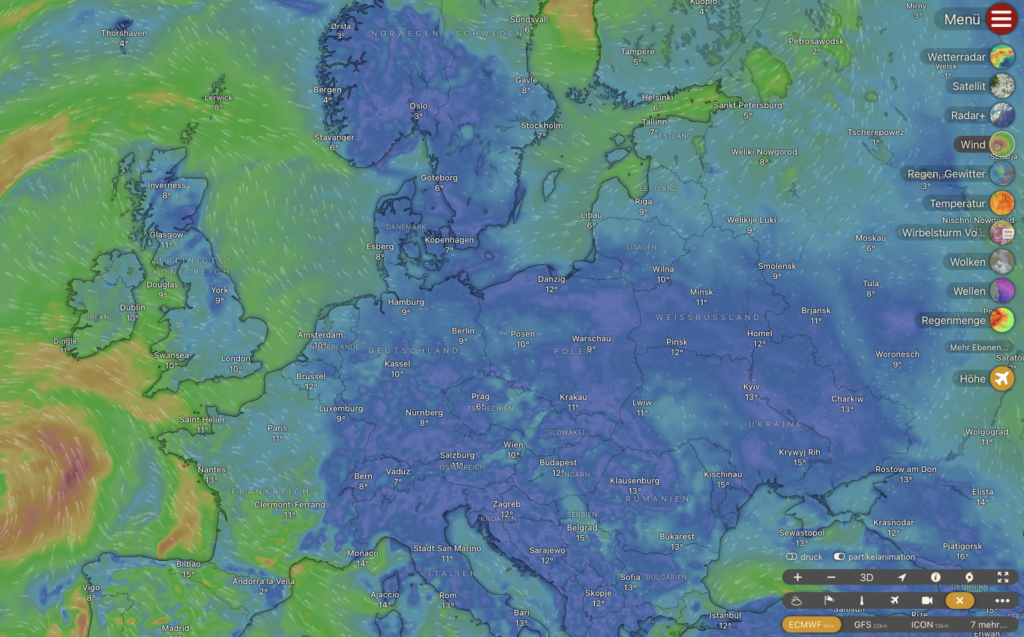

So ziemlich alle Gebiete nördlich der Alpen haben im Großen und Ganzen sehr ähnliche Bedingungen. Produzieren wir im Sommer viel Strom aus Sonne tun das die Nachbarn auch, schläft der Wind ein, ist da oft auch bei Nachbarn Flaute. Das zeigt eine aktuelle Karte von Windy.com.

Große Teile Europas sind blau, das steht für Windgeschwindigkeiten unter 3 m/s.

Der geringe Wind schlägt sich sofort in der Erzeugung von Strom aus Windkraft nieder.

Wir erinnern uns, eine Windkraftanlage liefert erst ab 15 m/s Wind seine volle Leistung.

Halbiert sich die Windgeschwindigkeit, dann ist der Ertrag nur noch 1/8 (12,5%) der vollen Leistung, weil hier mit der dritten Potenz gerechnet werden muss: ½ x ½ x ½.

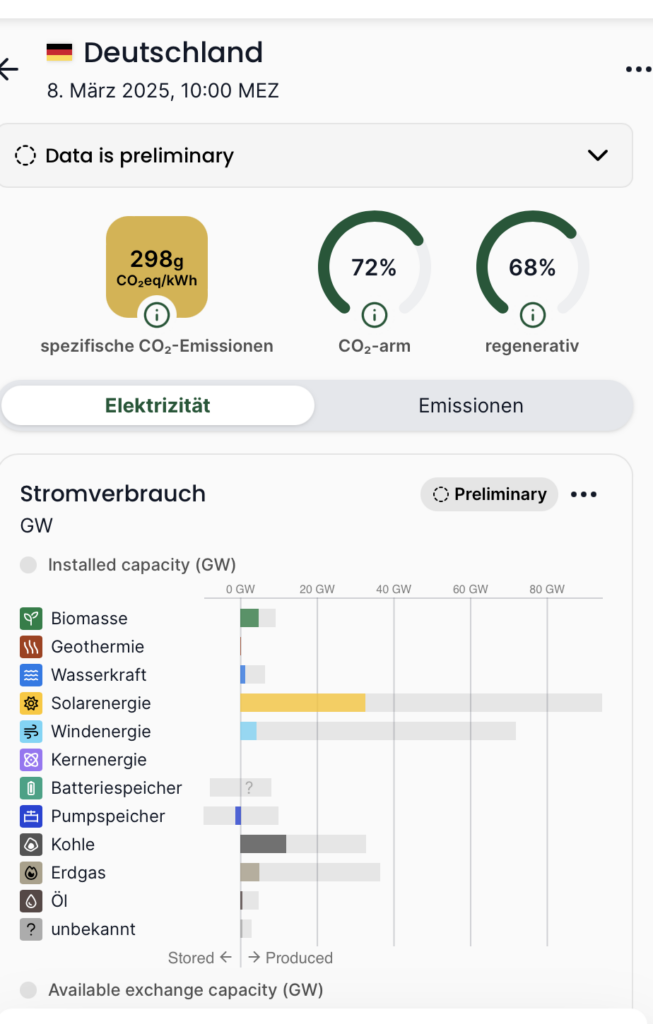

Electricity Map mit einer Analyse zum gleichen Zeitpunkt für Deutschland. Und siehe da, die Zahl sieht so aus, wie es die Karte schon vermuten lässt.

6,2 % des erzeugten Stroms in Deutschlanf stammte aus Windenergie, das sind ca. 4 GW von theoretisch möglichen 71,7 GW.

Auch im “Windland” Dänemark sah es zum gleichen Zeitpunkt kaum besser aus, dort waren es nur 10%, die der Wind beisteuerte.

Die Dänen holten sich zu dem Zeitpunkt 45% des Stroms über den Import aus Norwegen und Schweden. Wohl dem, er solche Nachbarn und Leitungen hat.

“Jubelmeldungen” über installierte EE-Leistungen gehen daher völlig an der Realität vorbei.

Der beschrittene Weg in Deutschland kann so nicht zum Erfolg führen. Alle Speicher werden daran für absehbare Zeiträume nichts ändern, ihre Kapazität ist förmlich homöopathisch im Vergleich zu dem, was erforderlich wäre. Das wurde auch hier schon vorgerechnet.

In Frankreich ging man den Deutschen Energiewendepfad nicht mit. Ergebnis: Es wurde an keinem Tag des Zeitraumes 1.3.-7.3.2025 mehr als 50g CO2/kWh produziert, über 8mal weniger als Deutschland. Der Anteil von Solar und Wind ist dort geringer, damit sind auch zeitliche Spitzen deutlich besser zu handhaben. Dafür sorgt Kernkraft auch in dunklen und/ oder windarmen Phasen für viel CO2 Einsparung für das Klima. Man hörte auf „die Wissenschaft“.

Hier in Deutschland wird nur sehr viel darüber gesprochen. Das ist der Unterschied.