Das sind gerade schwierige Zeiten für Befürworter der Energiewende.

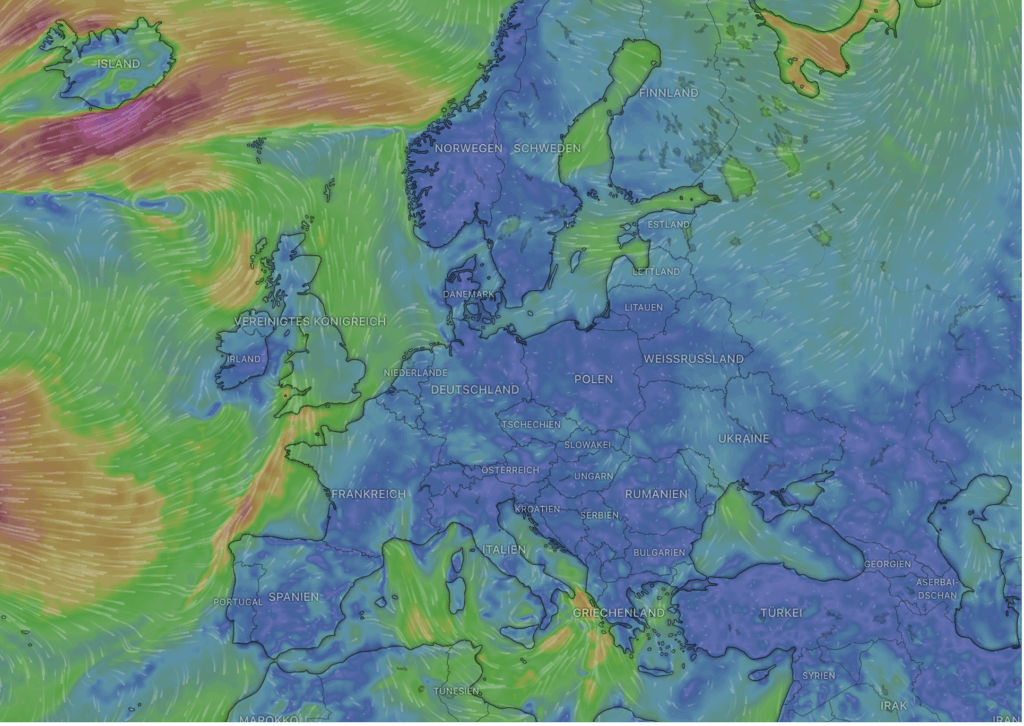

Große Teile Europas liegen unter Hochdruck-Einfluss, es herrscht wenig Wind und zudem noch Nebel.

Wenn es ein Paradebeispiel für eine Dunkelflaute gibt, dann wird sie gerade sehr deutlich.

„Irgendwo weht immer Wind“, diese These wird momentan eindeutig nicht bestätigt.

(Abbildung: Screenshot Windy.com am 09.11.2025 16:00 Uhr)

Blau steht bei Windy.com für Windgeschwindigkeit von 0-3 Meter pro Sekunde.

Das ist zu wenig für Windräder.

Entsprechend hoch ist die CO2-Emission in Deutschland, denn dort müssen Kohle und Gas gerade übernehmen, weil Wind und Sonne nicht oder nur wenig liefern.

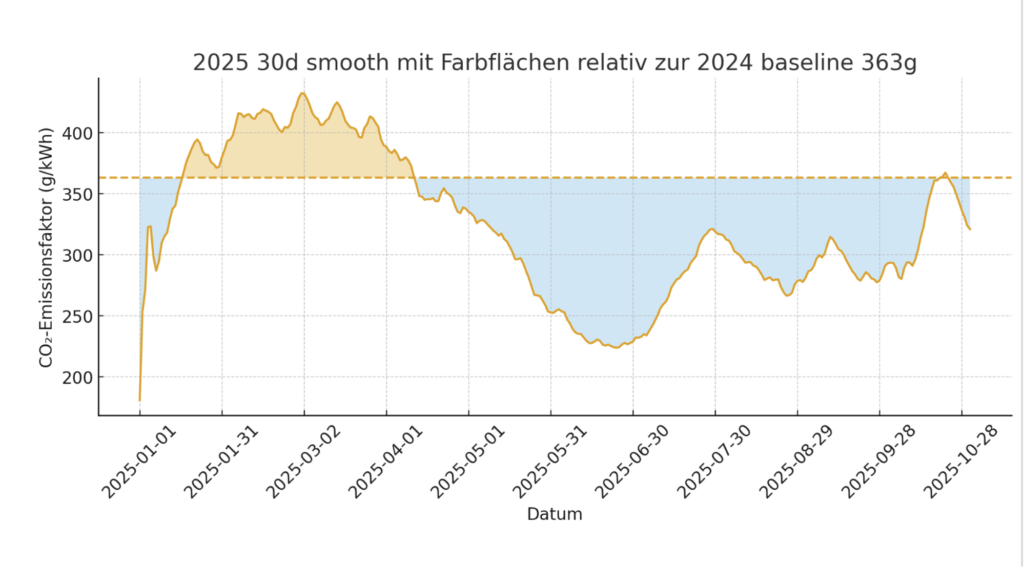

Schauen wir uns daher einmal die Emissionszahlen in 2025 an und vergleichen Sie mit den Zahlen in 2024.

Die Baseline 2024 ist 363 g CO2 kWh. Die Kurve ist geglättet.

In den Sommermonaten liegen die Werte 2025 unter 2024.

Der Bedarf im Sommer ist geringer als im Herbst/Winter und Photovoltaik liefert CO2-armen Strom.

Im Herbst kippt das wieder, wenn Windstille und Nebel herrschen.

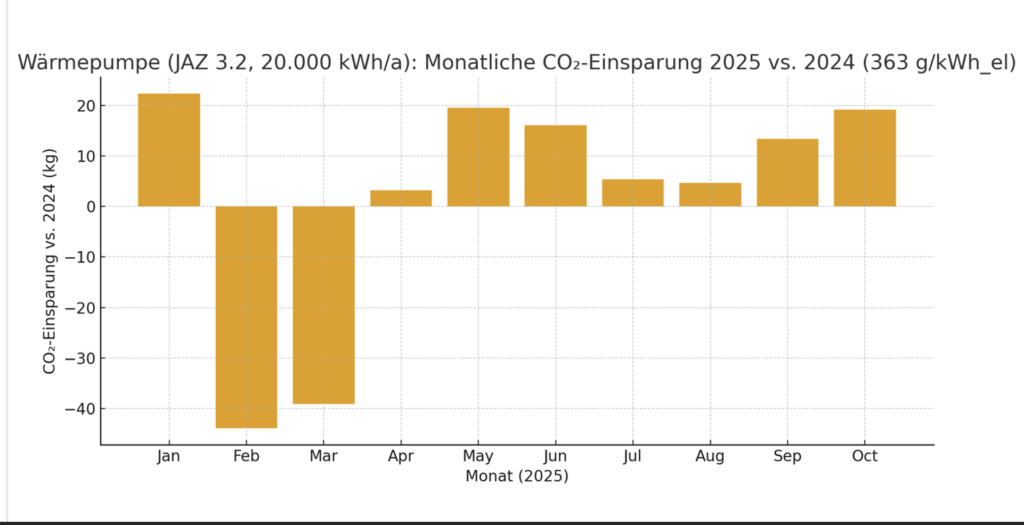

Wir führen nun ein kleines Experiment durch und nehmen einen durchschnittlichen Haushalt mit Wärmepumpe, der einen Wärmebedarf von 20.000 kWh hat.

Er hat ein normal isoliertes Haus und die Wärmepumpe kommt auf eine Jahresarbeitszahl von angekommen 3,2.

Wir nehmen in diesem Experiment an, dass die Wärmepumpe 6.200 kWh Strom im Jahr benötigt.

Wie sehen die Emissionen pro Monat gegenüber der Baseline 2024 aus?

In diesem Experiment wurde eine gängige Verteilung der Leistung auf die Monate genommen.

(Jan–Dez: 17/15/13/10/5/2/1/1/3/8/12/13 %).

Wir sehen, dass zwei Monate die Einsparung negativ war in 2025, 8 Monate war sie positiv, es wurde dann weniger CO2 emittiert als im Vorjahr.

Wenn man sich allerdings die totalen Zahlen bei diesem Experiment ansieht, schrumpft die Ersparnis auf einen sehr kleinen Wert, trotz des weiteren Ausbaus der Erneuerbaren Energien.

· 2025 (bis Oktober 2025) Emissionen: 1 680,6 kg CO2

· 2024 (Baseline 363 g): 1.701,6 kg CO2

· Einsparung 2025 vs. 2024:≈ 21,0 kg CO2

Die Tagesschau sieht einen Siegeszug der Wärmepumpe.

Politisch ist es still geworden um die Wärmepumpe. Die Suchanfragen bei Google liegen weit unter den Spitzenwerten, die der Begriff im März 2022 oder im April 2023 erreicht hat. Kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine und während des Streits um das sogenannte Heizungsgesetz war die Wärmepumpe heißes Diskussionsthema.Nun hat sie klammheimlich den Markt erobert. Im ersten Halbjahr dieses Jahres wurden in Deutschland erstmals mehr Wärmepumpen als Gasheizungen verkauft. Das zeigen Zahlen des Bundesverbands der Deutschen Heizungsindustrie. Waren es im Vorjahreshalbjahr noch 90.000 Stück, so stiegen die Verkäufe in den ersten sechs Monaten 2025 auf fast 140.000.

+++

Ein neuer Podcast von Table-Media beschäftigt sich mit dem Thema Energiewende.

Zu Gast ist der EON-Chef Birnbaum:

Wo sagen Sie denn, funktioniert es nicht?

Diese Ausbauzahlen sind abgeleitet worden, weil man sagt, wir brauchen eine bestimmte Energiemenge, 750 Terawattstunden, die berühmten in einem bestimmten Jahr. Wenn wir auf die Absatzzahlen im Netz schauen, dann stellen wir fest, diese 750 sind vollkommen illusorisch.

Wir haben überdimensioniert geplant, sagen Sie.

Wir planen zu hoch. Erst baue ich also Kapazität, die ich für das 80 Prozent erneuerbaren Ziel in 2030 gar nicht brauche. Das heißt, ich stelle meinen Kunden eine Rechnung über etwas, was ich nicht brauche.

Und es ist noch schlimmer, ich baue nicht nur Erneuerbare, die ich nicht brauche. Diese Erneuerbaren müssen ja auch noch ins Netz angeschlossen werden. Das Netz ist aber schon überlastet.

Also baue ich Erneuerbare, die ich nicht brauche, in ein Netz, das es nicht verträgt. Und im Ergebnis bezahle ich dann im Netz Geld dafür, dass diese Kapazität, die ich erst gar nicht hätte bauen sollen, dann bitte nicht produziert, weil sie das Netz überlastet.

Ein Problem, bei dem sich alle einig sind, ist der Industriestrompreis. Also der Strompreis für die Wirtschaft. Nicht unbedingt mehr vielleicht für die Haushalte, die Privaten, aber für die Wirtschaft.

+++

n-tv zu beginnenden Klimagipfel in Brasilien. Es geht um viel Geld.

Die armen oder geografisch besonders exponierten Länder müssen sich aber auch an die Spielregeln halten, um in den Verhandlungen mit den Verursacher-Staaten auf selbige Regeln pochen zu können. Schließlich haben sich die großen Industrienationen 2015 auch zu Zahlungen verpflichtet, mit denen die besonders betroffenen Länder eigene Klimaschutzinitiativen und Anpassungsmaßnahmen finanzieren sowie Schäden durch Extremwetter kompensieren können sollten.

Doch nicht nur die USA verabschieden sich aus der Klimafinanzierung. Auch Deutschland hat in der bisherigen Haushaltsplanung ab diesem Jahr nicht mehr genügend Geld zur Verfügung, um eingegangenen Verpflichtungen nachzukommen. Dabei hatten sich die COP-Teilnehmer im vergangenen Jahr, noch unter US-Präsident Joe Biden, auf das Ziel von 300 Milliarden Dollar geeinigt. So viel Geld soll spätestens ab 2035 jedes Jahr für Ausgleichsmaßnahmen zusammenkommen

Die konkrete Umsetzung und wer was beiträgt, ist ein zentraler Streitpunkt in Belém. Es geht neben den Staaten auch um die Privatwirtschaft. Gastgeber Luiz Inácio Lula da Silva machte keinen Hehl daraus, was er erwartet: „Die reichen Länder haben am meisten von der kohlenstoffbasierten Wirtschaft profitiert. Sie müssen sich nun ihrer Verantwortung stellen, nicht nur, indem sie Verpflichtungen eingehen, sondern auch durch die Begleichung ihrer Schulden“, schrieb der brasilianische Präsident in einem Gastbeitrag in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.

+++