Wir hatten erst kürzlich über den Extremwetter-Kongress berichtet und über die dort aufgestellte These, dass eine Erwärmung von 3 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau schon bis 2050 erreicht werden kann.

Diese Nachricht gelangte bis in die USA zum IPCC-Autoren Zeke Hausfather, der sich auf X bemühte diese Prognose als äußerst unwahrscheinlich zu bezeichnen. Wir berichteten.

Jetzt geht es in die nächste Runde. Die FR über einen Aufruf der Deutschen Meteorologische Gesellschaft (DMG) und der Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG), die auf Basis ihrer eigenen wackeligen Prognose raten, Teile der tiefliegenden Gebiete an den Küsten von Nord- und Ostsee aufzugeben.

Die beiden Organisationen, die zusammen rund 55.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vertreten, fordern die Politik zum Handeln auf. Zu den insgesamt zehn geforderten Maßnahmen gehört auch ein sehr drastisch klingender Vorschlag: Deutschland soll „den Rückzug aus tiefer liegenden Küstenregionen an Nord- und Ostsee diskutieren.“

Nochmal zum Mitschreiben, die beiden Organisatoren veröffentlichen eine These, die auf sehr dünnen Beinen steht, weil sie Modelle verwendet, die bereits heute nachweislich falsch liegen, rechnen es stumpf für 2050 hoch und raten dann ernsthaft dazu, Landschaften aufzugeben.

Es ist wie ein Autofahrer, der falsch in eine Einbahnstraße fährt und dort dann wieder gegen die Fahrtrichtung in die nächste Einbahnstraße abbiegt.

Dazu passt thematisch ein Artikel aus der Zeit über die Arktis.

Die Auswirkungen der globalen Erderwärmung auf die Antarktis sind wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge drastischer als bisher angenommen. In einem neu veröffentlichten Artikel im Fachmagazin Nature Geoscience warnen Forschende, dass dies zu einem schnelleren Anstieg des Meeresspiegels als bisher angenommen führen könnte. Demnach seien in der Antarktis zunehmend ähnliche Auswirkungen wie in der Arktis zu beobachten.

„Die Antarktis galt lange Zeit als stabiler als die Arktis. Aber die Situation hat sich verändert“, sagte Ruth Mottram vom Dänischen Wetterinstitut (DMI). „Das Meereis schwindet. Die Temperaturen steigen auch hier an. Die Eisströme beschleunigen sich und das Schmelzwasser dringt in die Spalten der Gletscher ein, die dadurch schneller in den Ozean gleiten“, sagte die Forscherin. Dies sei alarmierend, da die Eismassen im Süden ein dramatisches Potenzial in Bezug auf den steigenden Meeresspiegel im Norden hätten.

Der Artikel vermischt allerdings Kommentar-/Review-Charakter mit dem Duktus „neuer Befund“, überhöht die 3-Meter-Zahl ohne Zeithorizont, und liefert keine Orientierung zu Wahrscheinlichkeiten/IPCC-Spannen für 2100.

Für Leser kann das so den Eindruck einer kurzfristigen, mehr-meterhaften Beschleunigung erwecken – so steht es die Fachliteratur aber nicht.

Der ZEIT-Text beruht auf einem Kommentar in Nature Geoscience („The Greenlandification of Antarctica“) – kein neues Primär-Datenpaper, sondern eine Einordnung, dass Prozesse in der Antarktis zunehmend denen in Grönland ähneln (wärmeres Wasser, Eisfluss-Beschleunigung, Instabilitäten). Das ist fachlich relevant, aber methodisch etwas anderes als neue Messungen/Modellläufe.

+++

Der Tagesspiegel über weltweite Brände.

Der weltweite Schaden durch Flächenbrände hat seit 2015 stark zugenommen. Von den 200 Bränden mit den höchsten wirtschaftlichen Schäden im Zeitraum 1980 bis 2023 ereigneten sich 43 Prozent ab 2015, wie ein Forschungsteam im Fachjournal „Science“ berichtet. Besonders anfällig waren Wald- und Buschgebiete mit Mittelmeerklima sowie Nadelwälder im gemäßigten Klima und boreale Wälder wie die Taiga.

Unter den 200 teuersten Brandkatastrophen seit 1980 fanden 43 % seit 2015 statt; die Häufigkeit großer wirtschaftlicher Katastrophen habe sich seit 1980 etwa vervierfacht. Als Datengrundlage dienten EM-DAT und Munich Re NatCatSERVICE. Das Jahr 2018 sticht als schadensstärkstes Jahr heraus.

Die Studie betrachtet die schadensträchtigsten Ereignisse.

Das begünstigt wohlhabende Regionen (hohe Werte, hohe Versicherungsdichte, WUI-Bebauung) und lässt wenig über globale Trendmuster außerhalb der „Top-200“ sagen.

Der Artikel erwähnt diesen Selektionsbias nicht. (Die Autoren normalisieren teils am BIP, aber Expositions-/Versicherungs- und Bewertungsunterschiede bleiben als Störfaktoren bestehen.)

Für eine politisch-analytische Bewertung fehlen Hinweise auf Metrik-Bias, Daten-/Berichterstattungsunsicherheiten und die Unterscheidung zwischen Klimadriver und Schadentreibern (Exposition/Assets). Wer das Thema für Politik/Planung nutzt, sollte die Ergebnisse mit diesen Einschränkungen lesen.

+++

Ein Sturmtief macht es möglich.

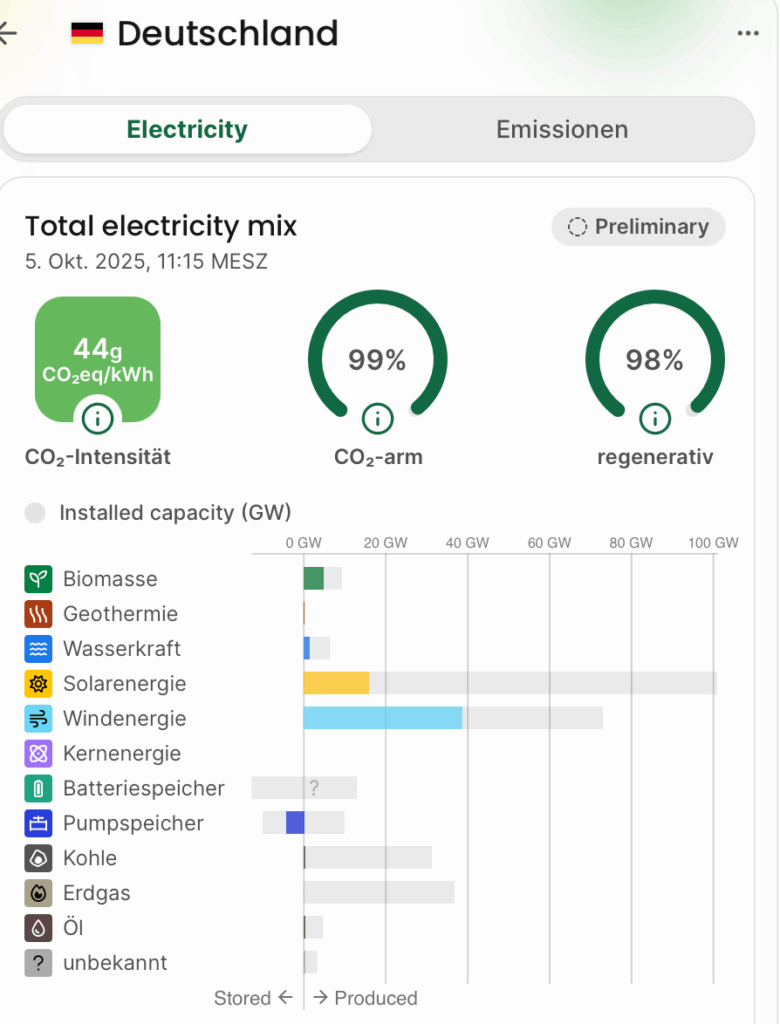

Windkraft lieferte am 05.10.2025 am Vormittag mehr als 90% des Stroms in Deutschland.

Wir werden in Kürze den Jubel darüber in den Sozialen Medien lesen.

Es ist allerdings lediglich eine Momentaufnahme, die aber dann konsequenterweise mit andere Ländern verglichen werden sollte, die den deutschen Weg nicht teilen zum gleichen Zeitpunkt.

Frankreich kommt auf 17 g CO2/kWh, Finnland 41g CO2/kWh, Schweden 19 g CO2/kWh.

Der Unterschied besteht aber darin, dass diese drei Länder dieses Niveau stabil halten.

Sobald der Sturm durchgezogen ist, wird Deutschland wieder in weit höheren Bereichen landen. Im Februar 2025 waren es in Deutschland z. B. über 400 g CO2/kWh.

Selbst, wenn man von sehr optimistischen Werten von unter 300g für das gesamte Jahr 2025 ausgeht, bedeutet das immer noch einen um den Faktor 10-15 schlechteren Wert als unsere Nachbarn, die u. a. auf Kernenergie setzen.

Deren Werte werden wir nie erreichen.

+++