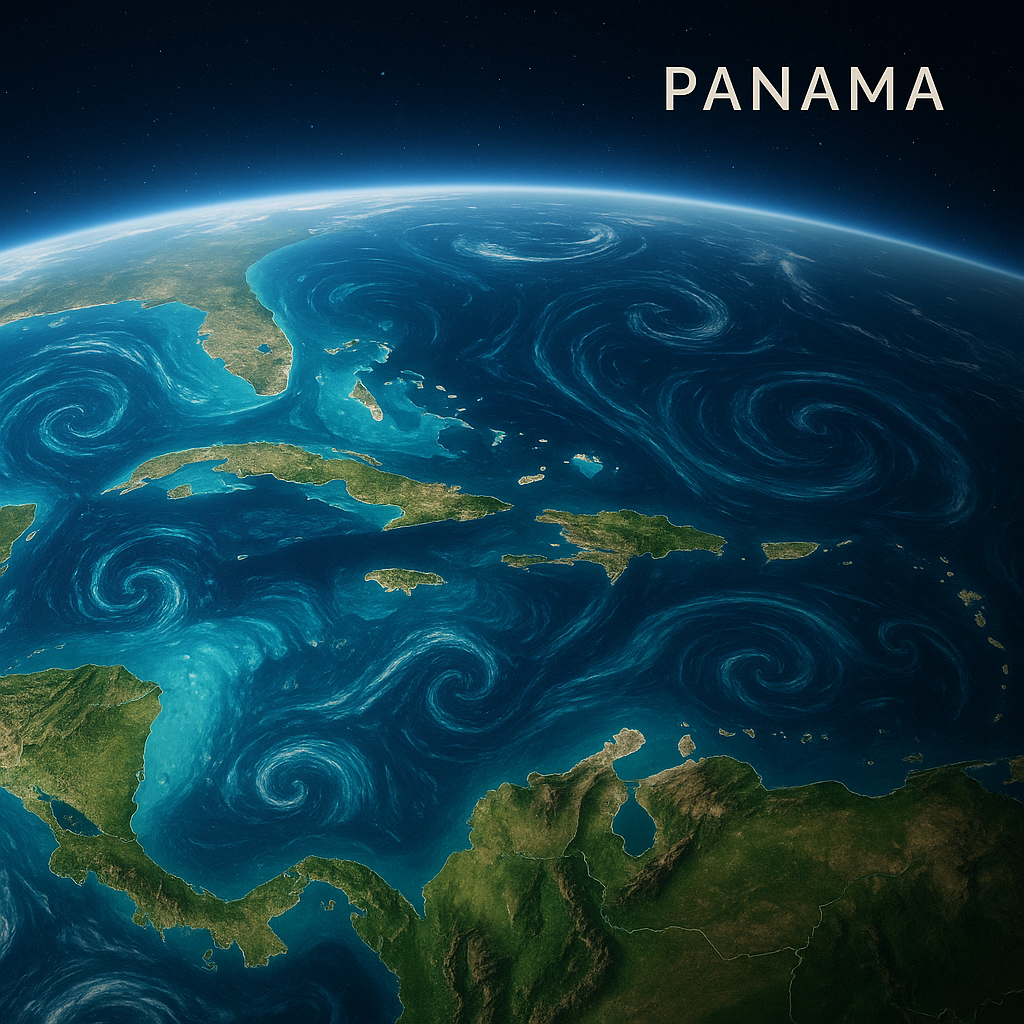

Zusammenbrechende Meeresströmungen haben medial gerade Konjunktur. Jetzt soll eine Strömung vor Panama zusammengebrochen sein.

Web.de

Im Golf von Panama ist es zu einem bislang einmaligen Phänomen gekommen: Erstmals seit Beginn der Messungen blieb die saisonale Auftriebsströmung fast vollständig aus. Passatwinde sorgen normalerweise zu Jahresbeginn dafür, dass warmes Oberflächenwasser von der Küste weggetrieben wird und kaltes, nährstoffreiches Tiefenwasser an die Oberfläche nachströmen kann. Dieses Tiefenwasser fördert das Wachstum von Phytoplankton, das die Basis der Nahrungskette im Meer bildet – und damit die Grundlage für Ökosysteme.

In diesem Frühjahr versagte dieser Mechanismus jedoch nahezu vollständig, berichten Forscher des Smithsonian Tropical Research Institute und des Max-Planck-Instituts für Chemie in einer Studie, die in der Fachzeitschrift „PNAS“ erschienen ist. Die üblichen Abkühlungsphasen traten verspätet und nur kurz auf – statt über Monate hielt die kühlere Phase lediglich zwölf Tage an. Zudem lag die Temperatur mit 23,3 Grad deutlich über den sonst typischen 19 Grad. Welche Folgen die Störung für Fischbestände, Korallenriffe und andere marine Lebensgemeinschaften haben könnte, ist bislang nicht absehbar.

Ganzen Artikel auf Web.de lesen.

+++

Wirtschaftsministerin Reiche scheint an die Solarförderung zu gehen.

In dem Artikel wird das Problem aber bereits beschrieben.

PV-Anlagen, die einspeisen, wenn bereits zu viel Strom im Netz ist, sind nicht netzdienlich. Sie sind zudem bei privaten Anlagen selten von außen regelbar.

Verteilnetzbetreiber, die so vorgehen, wie im Artikel beschrieben, machen es aus der Not heraus.

T-Online:

Reiche hatte bereits deutlich gemacht, dass sie in der Energiepolitik einen Kurswechsel anstrebt und einen stärkeren Fokus auf die Kosten und die Versorgungssicherheit legen will. Ihr Amtsvorgänger Robert Habeck (Grüne) hatte mit verschiedenen Maßnahmen den Ausbau des Ökostroms vor allem aus Wind und Sonne vorangetrieben. Wegen eines ungebremsten Zubaus vor allem kleiner Solaranlagen kommt es aber zunehmend zu Eingriffen ins Netz, damit dieses nicht überlastet wird. Diese Eingriffe kosten viel Geld. Es gibt mittlerweile Verteilnetzbetreiber, die nur noch PV-Anlagen ans Netz anschließen, die den erzeugten Strom vollständig selbst verbrauchen und speichern.

+++

Die Energiewende im Gebäudebereich wird eine sehr kostspielige Angelegenheit.

Welt (Bezahlartikel):

Allein die Sanierung des Gebäudebestandes bis 2030 erfordere 170 bis 270 Milliarden Euro. „Zusammen mit den ohnehin notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen würde sich der Betrag auf 350 bis 450 Milliarden Euro summieren“, errechnete das Team um McKinsey-Partner Sebastian Overlack. Ein hoher Förderbedarf ergebe sich aus der mangelnden Wirtschaftlichkeit der privat finanzierten Gebäudesanierung. Vermieter dürfen nur bis zu acht Prozent der Kosten auf die jährliche Miete umlegen. „Die limitierten Möglichkeiten, die Kosten auf Bestandsmieter umzulegen, führen dazu, dass größere Sanierungen oft erst bei einem Mieterwechsel wirtschaftlich attraktiv werden“, schreiben die Autoren. Diese seien in Deutschland aber selten, da die Mietdauer im Schnitt neun Jahre beträgt: „Für Haus- und Wohnungseigentümer dürften Gebäudesanierungen daher bis auf Weiteres wirtschaftlich unattraktiv bleiben.“

+++

Keine guten Nachrichten für den Wirtschaftsstandort Deutschland.

Energiepreise werden dafür sorgen, dass Industrien sich dort ansiedeln, wo diese günstig sind – und das ist nicht Deutschland.

Handelsblatt:

Das zeigt eine wirtschaftliche Verlagerung, die insbesondere für Deutschlandeine schlechte Nachricht ist. Bereits in den vergangenen Jahren sind die Investitionen in die energieintensive Industrie hierzulande erheblich schwächer gestiegen als in anderen Regionen, wie die Studie ebenfalls zeigt: Deutschland hat diese Investitionen seit 2004 nur um 20 Prozent gesteigert, die USA hingegen um 60 Prozent und China sogar um 275 Prozent.

Patrick Herhold, Co-Autor des Reports, sagt: „Ein wesentlicher Grund dafür ist der Anstieg der Energiepreise in Europa. Dadurch haben deutsche Unternehmen einen deutlichen Wettbewerbsnachteil. Wir sehen in Deutschland starke Auswirkungen auf die Investitionspläne vieler Firmen. Das heißt, sie überlegen, Produktionen weiter zu reduzieren oder sogar ins Ausland zu verlagern.

+++

Wasserstoff ist ja so etwas wie der Hoffnungsträger der deutschen Energiewende.

Die Realität:

ArcelorMittal (Bremen & Eisenhüttenstadt)

Geplante Umstellung auf grünen Wasserstoff gestoppt.

Projektvolumen: 2,5 Milliarden Euro.

Grund: fehlende wirtschaftliche Rahmenbedingungen trotz 1,3 Milliarden Euro Förderzusage.

LEAG (Boxberg, Sachsen)

Großprojekt „H2UB“ mit 500 MW Elektrolyseleistung auf unbestimmte Zeit ausgesetzt.

Grund: mangelnde Wirtschaftlichkeit und politische Unsicherheit.

HH2E (Lubmin & Borna)

Insolvenz der Projektgesellschaft im November 2024.

Geplante Produktion: 80.000 Tonnen grüner Wasserstoff jährlich.

Grund: Rückzug eines Investors, gestiegene Kosten, politische Unwägbarkeiten.

Elektrolyseanlage in Hannover (Klärwerk)

Projekt abgebrochen im Frühjahr 2024.

Ursprünglich mit 25 Mio. Euro veranschlagt, Kosten explodierten auf 136 Mio. Euro.

Gasheizkraftwerk Leipzig Süd („Burn4H2“-Projekt)

Probebetrieb mit Wasserstoff auf unbestimmte Zeit verschoben.Grund: fehlende Infrastruktur, Finanzierung und grüner Wasserstoff nicht verfügbar.

+++

Mikroorganismen könnten einen erheblich größeren Einfluss auf das Klima haben, als bisher gedacht. Sie sind gewaltige Kohlenstoff-Senken.

msn:

Die Entdeckung gelang durch eine neue Methode: Forscher analysierten sedimentäre alte DNA aus einem Sedimentkern aus 2.000 Metern Tiefe vor der Antarktischen Halbinsel. Diese über Jahrtausende konservierte Erbsubstanz ermöglichte es erstmals, die Rolle der Phaeocystis-Algen zu entschlüsseln – Organismen, die keine klassischen Mikrofossilien hinterlassen und daher in bisherigen Klimaarchiven unsichtbar blieben. „Unsere Studie zeigt, dass diese Algenblüten in einer klimatisch wichtigen Übergangsphase dazu beigetragen haben, den globalen atmosphärischen CO₂-Gehalt deutlich zu senken“, erklärt Josefine Friederike Weiß vom AWI.

+++