Von Dr. Ludger Laurenz

Zusammenfassung und Ausblick:

- Veränderungen der Niederschlagsmenge und Dürreintensität der letzten 10 Jahre in Deutschland beruhen primär auf dem 22-jährigen Hale-Zyklus der Sonne und nicht auf anthropogenem Einfluss. Das kann mit Hilfe von historischen Klimadaten aus Münster/NRW belegt werden. Der überraschend starke solare Einfluss im Wettertrend von Münster ist in allen Bundesländern, den Beneluxländern und Nordfrankreich nachweisbar.

- Die solar verursachte Schwankungsbreite der Jahresniederschlagssumme von ca. 100 mm im vierjährigen Mittel und 300 mm, bezogen auf das einzelne Jahr, ist viel größer als Änderungen, die dem anthropogen verursachten Klimawandel angelastet werden. Der Einfluss des Hale-Zyklus der Sonne auf Niederschlags- und Dürretrend kann für monatliche, jahreszeitliche und mehrjährige Prognosen genutzt werden (Klimanachrichten 2025).

- Wenn schon der Einfluss des 22-jährigen Hale-Zyklus auf den Regen- und Dürretrend von Monaten und Jahren so eindeutig und gravierend ist, dann ist nicht überraschend, dass in zahlreichen jüngeren Forschungsarbeiten solarer Einfluss auf den Temperaturtrend der letzten Jahrzehnte nachgewiesen wird (Google Scholar).

- Die Aufdeckung von Zusammenhängen zwischen variierender Sonnenaktivität und Wettertrends zeigt das Potential, das die Klimaforschung nutzen könnte, um aktuelle Veränderungen der Niederschlagsmuster und Dürreintensität in den Kontext von natürlichen Einflüssen wie Sonnen- und Ozeanzyklen zu stellen. Wir benötigen einen Paradigmenwechsel in der Klimawissenschaft. Die Annahme, primär anthropogene Ursachen seien für die Niederschlagsmuster und Dürreintensität der letzten Jahre verantwortlich, ist vor dem Hintergrund des solaren Einflusses nicht aufrecht zu erhalten.

- Der Deutschen Wetterdienst ist über die neuen Erkenntnisse zum solaren Einfluss auf den Niederschlagstrend informiert. Sie wurden dort mit Interesse zur Kenntnis genommen. Der Deutsche Wetterdienst hat Kontakt zu einer deutschen Universität aufgenommen, um dem Thema wissenschaftlich weiter nachzugehen. Bei positiven Ergebnissen besteht die Möglichkeit, eine Anwendung für die DWD-Jahreszeitenvorhersagen zu prüfen.

Der Einfluss zyklisch schwankender Sonnenaktivität auf das Wetter und Klima ist in Tausenden von wissenschaftlichen Publikationen nachgewiesen. Vor diesem Hintergrund suchte ich in den letzten Jahren in historischen Wetterdaten von Deutschland zuerst nach den Spuren des 11-jährigen Sonnenflecken-Zyklus oder auch Schwabe-Zyklus der Sonne. Die Ergebnisse sind in einer Publikation veröffentlicht, an der ich beteilig war (Laurenz et al. 2019 ). In den letzten Jahren habe ich mich primär mit dem Einfluss des ca. 22-jährigen Magnetzyklus bzw. Hale-Zyklus (mit variierender Länge von 20 bis 23 Jahren) auf das Wetter beschäftigt und mehrere Beiträge für Klimanachrichten.de verfasst. Bei meiner Suche nach solarem Einfluss steht der Niederschlag im Vordergrund, bei dem sich solare Einfluss deutlicher niederschlägt als in der Temperatur oder Sonnenscheindauer.

Von 2018 bis 2022 traten in Deutschland mehrere Jahre mit starker Dürre auf. Dagegen waren die beiden letzten Jahre extrem niederschlagsreich. Dieser Wechsel wurde durch zyklisch schwankende Sonnenaktivität beeinflusst oder sogar verursacht. Das soll in diesem Beitrag mit Hilfe historischer Klimadaten aus der Region Münster/NRW belegt werden.

Mit Hilfe des Durchschnitts der Jahresniederschlagssumme mehrerer Jahre kann solarer Einfluss sicherer nachgewiesen werden als mit Einzeljahresdaten.

Bisher suchte ich den solaren Einfluss auf die Niederschlagssumme in den Wetterdaten von Einzeljahren. Vor kurzem bin ich auf den weltweit genutzten und verfügbaren Dürreindex SPEI gestoßen (SPEI). Beim SPEI sind Dürredaten für unterschiedlich zurückreichende Zeiträume von 1 bis 48 Monate abrufbar. Zum Beispiel werden zur Berechnung des SPEI (48) die Niederschlagssumme und Verdunstung der zurückliegenden 48 Monate bilanziert.

Mit der Idee des 48-Monatszeitraumes habe ich ausprobiert, ob sich mit Hilfe eines 48-monatigen Mittels der zurückliegenden 4 Jahre solarer Einfluss auf die Niederschlagsaktivität nachweisen lässt. Das Ergebnis wird am Beispiel der bis 1853 zurückreichende monatlichen Niederschlagssumme von Münster/NRW beschrieben. In diesem Zeitraum wiederholen sich 8 Hale-Zyklen.

Enge Beziehung zwischen dem Mittel der Jahresniederschlagssumme der letzten vier Jahre und dem Hale-Zyklus der Sonne

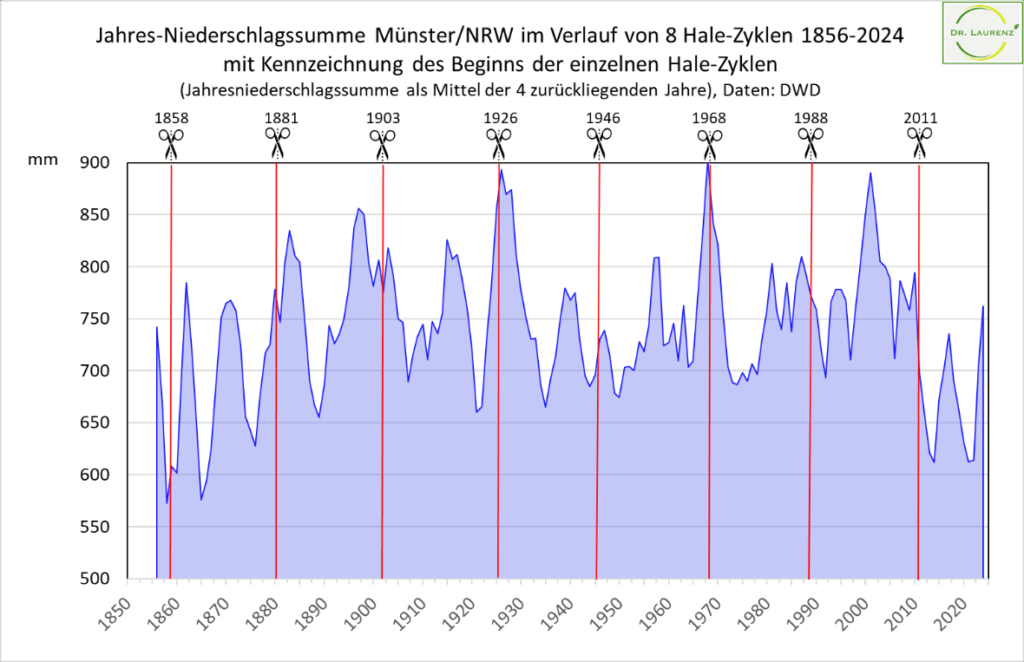

Die Methode zum Nachweis von solarem Einfluss ist relativ einfach. Zuerst wird für jedes einzelne Jahr seit 1856 das Mittel der zurückliegenden vier Jahre berechnet. Der Verlauf der so ermittelten Datenreihe ist in Abbildung 1 dargestellt. Aufgrund der Mittelung wird ein sich wiederholendes Auf und Ab des Trends erkennbar, der nicht durch Einzeljahresergebnisse gestört wird.

Anschließend wird die Datenreihe zu Beginn der 8 Startjahre der Hale-Zyklen der Sonne „zerschnitten“ (s. Abbildung 1). Werden die 8 Teilstücke „übereinandergelegt“, entsteht Abbildung 2.

Abbildung 1: Jahresniederschlagssumme von Münster im Verlauf von 8 Hale-Zyklen mit Kennzeichnung der einzelnen Hale-Zyklen

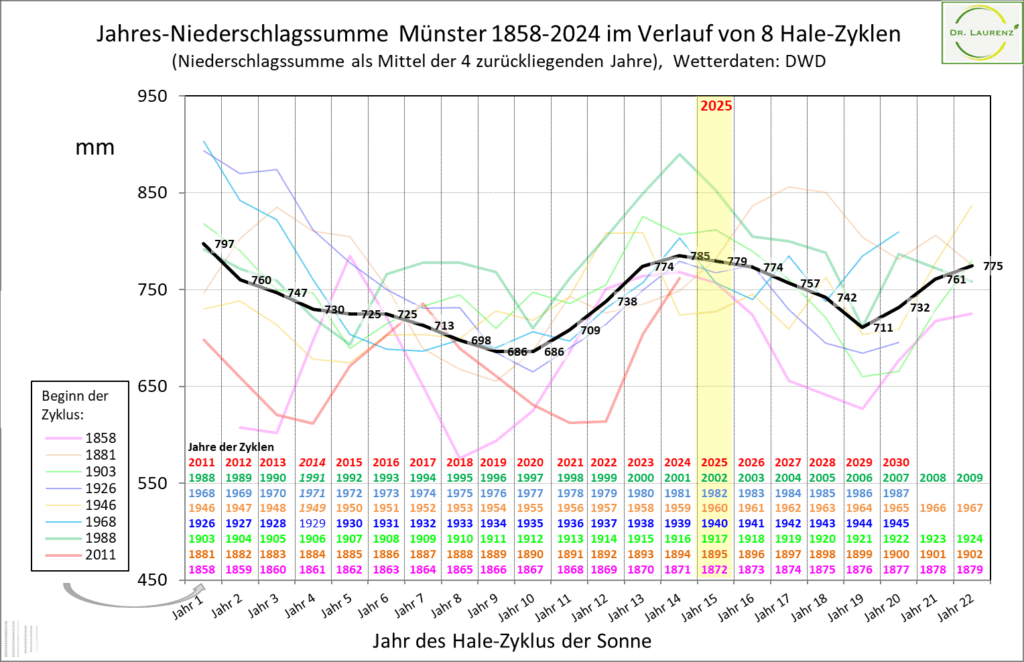

Abbildung 2: Jahresniederschlagssumme von Münster im Verlauf von 8 Hale-Zyklen 1858-2024, übereinandergestapelt

Während des 22-jährigen Hale-Zyklus folgen die Niederschlagssummen aller Hale-Zyklen mehr oder weniger einem gemeinsamen Trend. Das ist ein Beleg für solaren Einfluss, der sich ca. alle 22 Jahre nach ähnlichem Muster wiederholt.

Die Stärke des Sonnensignals überrascht. Die schwarze Mittelwertlinie fällt nach dem Maximum von 797 mm auf das Minimum mit 686 mm und steigt in der zweiten Hälfte des Hale-Zyklus rasant innerhalb von nur 5 Zyklusjahren fast auf das Maximum des ersten Zyklusjahres. Diese 5 Zyklusjahre liegen 2025 gerade hinter uns. Der solare Einfluss auf die Jahresniederschlagssumme ist mit der Schwankungsbreite von ca. 100 mm im vierjährigen Mittel hinsichtlich der Auswirkungen auf Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Flussschifffahrt oder Wasserwirtschaft von großer ökonomischer Bedeutung.

Die hier erstmalig nachgewiesene solar verursachte Schwankungsbreite ist mit ca. 100 mm (und ca. 300 mm bezogen auf das Einzeljahr Laurenz 2024) viel größer als Veränderungen, die dem anthropogen verursachten Klimawandel angelastet werden. Hauptantrieb für den Niederschlagstrend der letzten Jahre ist offensichtlich die Variation der Sonnenaktivität.

Aufschlussreich ist die Differenzierung zwischen den Kurven der einzelnen Hale-Zyklen. Die 5 Hale-Zyklen von 1881 bis 1968 mit den dünnen Linien verlaufen eng beieinander. Drei besonders gekennzeichnete Kurven ragen nach oben und unten heraus. Der 1988 beginnende Zyklus mit der grünen Linie zeigt die höchsten Niederschlagssummen, der danach 2011 startende Zyklus die niedrigsten, ähnlich wie der 1881 beginnende Zyklus.

Die drei letztgenannten Zyklen mit dem nach oben und unten auffallend starken Abweichungen sind auch dadurch geprägt, dass diese Abweichungen über den gesamten Verlauf des 22-jährigen Zyklus mehr oder weniger erhalten bleiben. So könnte schon beim Start des Hale-Zyklus im Zyklusjahr 1 (links unten in Abbildung 2) festgelegt sein, welches Energieprogramm die Sonne in den nächsten 22 Jahren abspult. Das wäre ein spannendes Thema für Solarphysiker.

Die 8 Kurvenverläufe lassen über 166 Jahre keinen gerichteten Trend erkennen. Vor dem aktuellen 2011 beginnenden niederschlagsarmen Zyklus liegt der 1988 startende außergewöhnlich regenreiche Zyklus. Die Regenarmut des aktuellen Zyklus ist nicht neu. Das Niederschlagsniveau war schon in dem 1858 beginnenden Zyklus ähnlich niedrig.

Zum vermeintlichen Widerspruch zwischen der aktuellen Dürre in Deutschland und der aktuellen Phase des Hale Zyklus mit insgesamt sehr hohem Niederschlagsniveau: Das aktuelle Jahr 2025 liegt im Zyklusjahr 15 mitten in der Zyklusphase mit sehr hoher Jahresniederschlagssumme, gemittelt über vier Jahre. Wie ist zu erklären, dass aktuell in 2025 von Februar bis Mai zumindest in der nördlichen Hälfte von Deutschland rekordverdächtig wenig Niederschlag gefallen ist? Auch das dürfte von der Sonnenaktivität beeinflusst werden. Im Zyklusjahr 15 sinkt die Jahresniederschlagssumme im Mittel der letzten 8 Hale-Zyklen gegenüber dem Vorjahr vorübergehend um 100 bis 200 mm ab, um im Folgejahr wieder anzusteigen (Zyklusjahr 15). Auch das Jahr 1959 mit der niedrigsten Jahresniederschlagssumme seit 1853 in Münster liegt im Zyklusjahr 15.

Zwischen 1959 und 2025 liegen 66 Jahre. Ca. 65 Jahre beträgt die Periodenlänge eines weiteren Sonnenzyklus. Wiederholen sich im Zyklusjahr 15 extreme Dürren im Rhythmus von 66 Jahren? 66 Jahre vor 1959 liegt 1893. In dem Jahr war es in Münster in der ersten Jahreshälfte auch extrem trocken.

Für Skeptiker und Kritiker

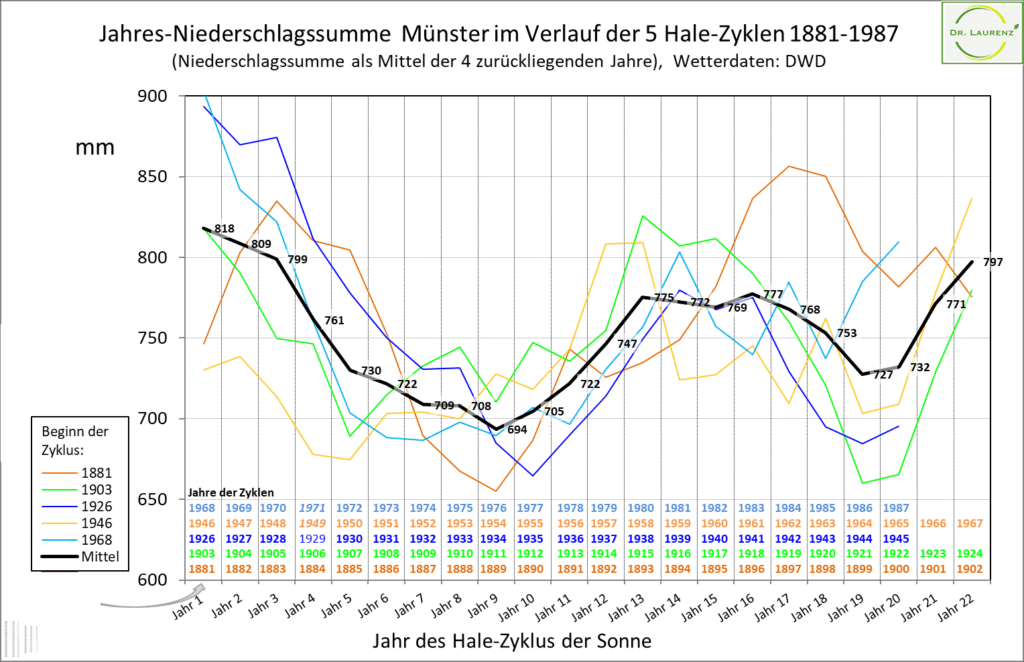

Der Kurvenverlauf in Abbildung 2 ist augenscheinlich in der ersten Hälfte des Hale-Zyklus zeitweise chaotisch. Daraus könnte die Schlussfolgerung gezogen werden, dass der solare Einfluss mit der Abbildung 2 nicht eindeutig belegt ist. Um dieser Kritik zu begegnen, habe ich den Zeitabschnitt 1881 bis 1987 mit 5 aufeinanderfolgenden Hale-Zyklen ausgeschnitten und gesondert in Abbildung 3 dargestellt. Ich hoffe, dass mir niemand bei dieser Auswahl ein „Kirschenpflücken“ unterstellt.

Abbildung 3: Jahresniederschlagssumme von Münster im Verlauf der 5 Hale-Zyklen 1881-1987, übereinandergestapelt

Alle Kurven folgen einem gemeinsamen Trend, dem Beleg für solaren Einfluss, der sich ca. alle 22 Jahre nach gleichem Muster wiederholt. Der Hauptantrieb für unterschiedlichen Niederschlagstrend im Verlauf des 22-jährigen Hale-Zyklus ist die Variation der Sonnenaktivität.

Enge Beziehung zwischen dem Dürreindex SPEI (48) und dem Hale-Zyklus der Sonne

Nach der Entdeckung des solaren Einflusses in der vierjährig gemittelten Jahresniederschlagssumme war ich gespannt auf das Ergebnis bei dem vierjährig bilanzierten Dürreindex SPEI (48). Der SPEI (Standardisierte Niederschlags-Evapotranspirations-Index) ist ein weltweit verwendeter und verfügbarer Index zur Kennzeichnung von Dürre- und Feuchtesituationen (SPEI Data). Der SPEI kann zur Bestimmung des Ausmaßes von Dürrebedingungen im Vergleich zu normalen Bedingungen in einer Vielzahl von natürlichen und bewirtschafteten Systemen wie Nutzpflanzen, Ökosystemen, Flüssen, Wasserressourcen usw. verwendet werden.

SPEI-Werte nahe 0 stehen für nahezu normale Bedingungen, während positive oder negative Werte für über- oder unterdurchschnittliche Bedingungen stehen. Der SPEI gibt an, um wieviel die Differenz zwischen Niederschlag und Verdunstung über oder unter dem Mittelwert liegt, kumuliert über einen bestimmten Zeitraum, z. B. 3 Monate, 6 Monate, 12 Monate oder 48 Monate.

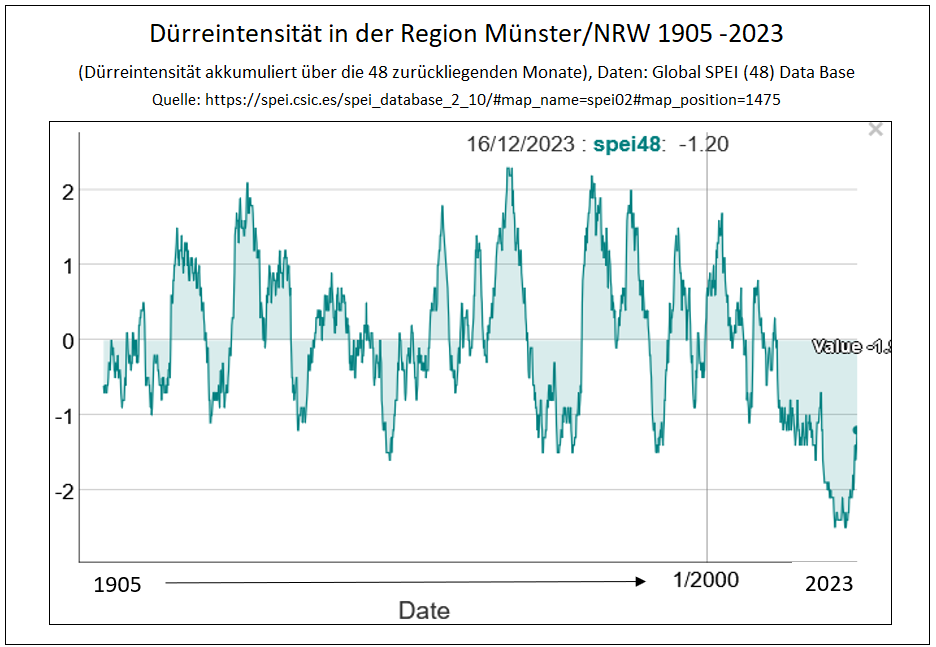

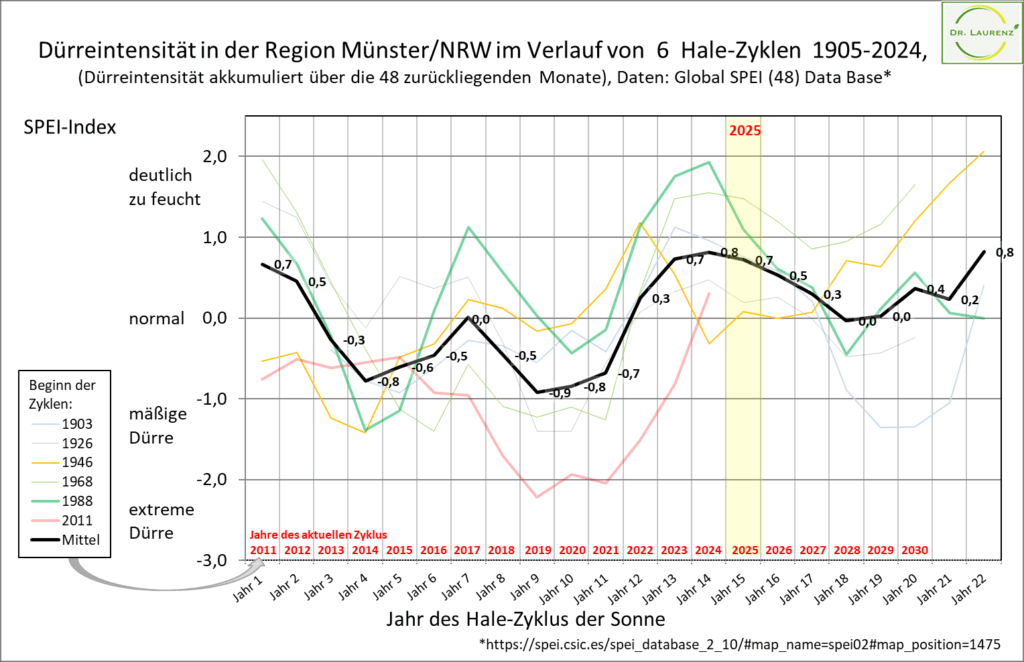

In Abbildung 4 ist der Verlauf des SPEI (48) für die Region Münster dargestellt.

Abbildung 4: Dürreintensität (SPEI 48) in der Region Münster 1905-2023

In Abbildung 4 wechseln sich mehrjährige Phasen mit positiven und negativen Werten relativ gleichmäßig ab. Ob sich hinter diesem Wechsel der Einfluss des Hale-Zyklus der Sonne verbirgt, kann mit der gleichen Methode wie schon zuvor bei der Niederschlagssumme ermittelt werden. Dazu habe ich die seit 1905 verfügbare SPEI (48) -Datenreihe in die Abschnitte der einzelnen Hale-Zyklen unterteilt und übereinandergelegt, mit dem Ergebnis in Abbildung 5.

Abbildung 5: Dürreintensität (SPEI 48) in der Region Münster im Verlauf von 6 Hale-Zyklen, übereinandergelegt

Auch beim SPEI (48) wird der Einfluss des Hale-Zyklus sichtbar. In Abbildung 5 folgen alle 6 Kurven einem gemeinsamen Trend, als Beleg für solaren Einfluss. Die schwarze Mittelwertlinie sinkt in der ersten Hälfte des Hale-Zyklus mit einem kleinen Zwischenhoch auf fast minus eins (mäßige Dürre), um danach mit steilem Anstieg auf 0,8 (zu feucht) zu steigen. Der solare Einfluss auf die Jahresniederschlagssumme mit der Schwankungsbreite von fast zwei Indexwerten ist für Prognosen nutzbar und dadurch für die Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Schifffahrt oder Wasserwirtschaft sehr interessant und ökonomisch bedeutsam.

Auch beim SPEI (48) ist die Differenzierung zwischen den Kurven der einzelnen Hale-Zyklen aufschlussreich. Die 4 ersten Hale-Zyklen von 1903 bis 1968 mit den dünnen Linien verlaufen eng beieinander. Zwei besonders gekennzeichnete Kurven ragen nach oben und unten heraus. Der 1988 beginnende Zyklus mit der grünen Linie zeigt die höchsten Index- bzw. Feuchtewerte, der unmittelbar danach 2011 startende rote Zyklus die stärksten Dürrewerte.

Die 6 Kurvenverläufe lassen keinen gerichteten Trend über 119 Jahre erkennen. Jeder Zyklus wird vermutlich individuell über die schwankende Sonnenaktivität beeinflusst, die nicht nur in 22-jährigen Zyklen variiert, sondern von längeren Sonnen-Zyklen mit ca. 65/66, 100, 200 und 2300 Jahren überlagert und beeinflusst wird.

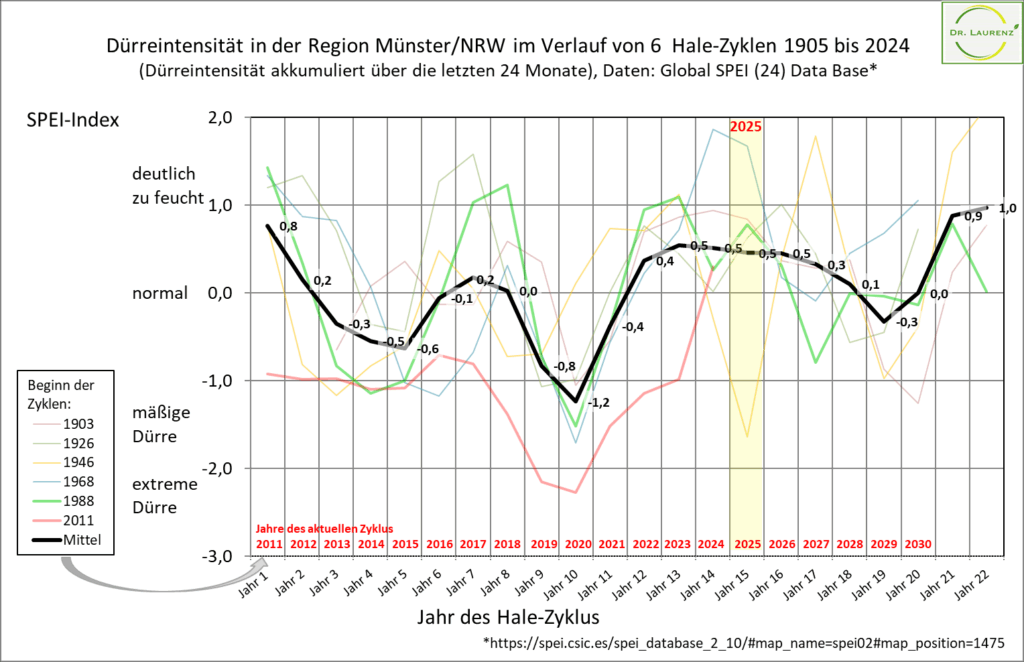

Enge Beziehung zwischen dem Dürreindex SPEI (24) und dem Hale-Zyklus der Sonne

Nach der Entdeckung des Sonnensignals im SPEI (48) habe ich auch im SPEI (24) mit über 24 Monate akkumulierten Werten nach solarem Einfluss gesucht. Das Ergebnis ist in Abbildung 6 dargestellt.

Abbildung 6: Dürreintensität (SPEI 24) in der Region Münster im Verlauf von 6 Hale-Zyklen, übereinandergelegt

Naturgemäß variieren die Kurven beim SPEI (24) in Abbildung 6 stärker als beim SPEI (48) in Abbildung 5. Dennoch folgen die 6 Kurven zeitweise einem gemeinsamen Trend, der erneut als Beleg für solaren Einfluss gewertet werden kann. Der Dürreindex bildet ein ausgeprägtes Minimum im Zyklusjahr 10. Die Unterschiede zwischen den mit grün und rot hervorgehobenen 1988 und 2011 beginnenden Kurven ist ähnlich wie schon beim SPEI (48) und der Jahresniederschlagssumme. Ein linearer Trend über die 119 Jahre, der zum Beispiel durch den Konzentrationsanstieg von Treibhausgasen hätte ausgelöst werden können, ist auch in dieser Abbildung nicht zu erkennen. Hauptantrieb für den Trend ist die Variation der Sonnenaktivität.

Warum wurde der Einfluss des Hale-Zyklus auf den Niederschlags- und Dürretrend in Deutschland bisher nicht an Forschungsinstituten entdeckt?

Die bewährte Methode zum Nachweis von Zyklen in historischen Datenreihen ist die Fourieranalyse. Berichte zum Nachweis des 22-jährigen Hale-Zyklus in historischen Wetterdatenreihen aus Deutschland mit Hilfe der Fourieranalyse sind nicht auffindbar. Woran könnte es liegen, dass sich der in den Abbildungen 2, 3, 5 und 6 offensichtliche Einfluss des ca. 22-jährigen Hale-Zyklus nicht mit Hilfe der Fourieranalyse nachweisen lässt und bisher nicht entdeckt wurde? Die Ursache liegt eventuell in der zwischen 20 und 23 Jahre schwankenden Periodenlänge der Hale-Zyklen. Bei derart variierender Phasenlänge versagt die Fourieranalyse offensichtlich.

Nachweis von solarem Einfluss verschärft die Krise der Klimawissenschaft

Vor Kurzem bin ich auf folgende Pressenotiz gestoßen (2025): „Immer häufiger weichen die Prognosen der Klimamodelle von der Realität ab. Axel Bojanowski hat zwei Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Meteorologie in Hamburg zu Wort kommen lassen. Prof. Bjorn Stevens und Prof. Jochem Marotzke sprechen von einer Krise der Klimawissenschaften. Marotzke: „Die gegenwärtige Klasse von Klimamodellen gerät in zu viele Widersprüche mit der Wirklichkeit.“ Kopfzerbrechen macht Marotzke die große Unsicherheit der Modelle. Als Beispiele führt er an: „In großen Teilen der Welt widersprechen sich die Modelle in der Frage, ob es künftig mehr oder weniger regnen wird. Er spricht mit Blick auf die Klimawissenschaft von „der anderen Klimakrise“. Dies sei der Moment für einen Paradigmenwechsel.“

Der Nachweis von solarem Einfluss auf den Niederschlags- und Dürretrend in Deutschland untermauert die Notwendigkeit eines grundsätzlichen Umdenkens. Die bisherige Annahme, primär anthropogene Ursachen seien für die Niederschlagsmuster und Dürreintensität der letzten Jahre verantwortlich, ist vor dem Hintergrund des solaren Einflusses nicht mehr aufrecht zu erhalten. Das Thema Klima ist viel zu komplex, um aktuelle Veränderungen einseitig auf anthropogene Ursachen reduzieren zu können.