Von Frank Bosse

Es war dramatisch was da zu lesen war: „Hitzesommer voraus!“ Der Autor dieser Zeilen erhielt flugs einen Hilfe-Aufruf eines guten Freundes: Seine Frau ängstige sich vor 45°C im Sommer nachmittags, so sei es vorhergesagt. Klar ist, dass niemand Mitte Mai wissen kann, wie hitzig der Sommer genau werden wird. Dazu ist da zu viel Zufall im Spiel und Atmosphärendynamik, und, und…

Eines ist klar, ohne jede Meteorologie: Die mittleren Temperaturen stiegen auch in Europa an, die Wahrscheinlichkeit eines recht warmen Sommers ist schon allein dadurch erhöht. Aber für einen „extremen“ einzelnen Sommer? Ist es wieder so eine substanzlose Behauptung a la Mark Benecke im Vorjahr?

Wir berichteten und kamen nach dem Sommer zum Ergebnis: Für Deutschland zumindest Quatsch. Solche „Vorhersagen“ schaden nur dem Ruf des „Propheten“ (Benecke geht dafür wohl mehr ins kollektive Bewusstsein ein als ihm lieb ist) und darüber hinaus schaden Menschen wie er auch der ernsthaften Wissenschaft.

Dieses Jahr ist es etwas anderes, die Meldungen beziehen sich diesmal auf eine Pressemitteilung des Max-Planck-Instituts für Meteorologie (MPI-M) in Hamburg, die wiederum auf eine Studie.

Sie bringt die Maximaltemperaturen von Teilen Europas im Sommer (Juni, Juli, August, JJA) mit einem oberflächennahen Meeresgebietes im Atlantik in Verbindung und findet in einem „hauseigenen“ Klimamodell auch physische Zusammenhänge.

Man sieht eine für „Wetter“ recht bemerkenswerte Korrelation von ca. 0,3 (Fig. 3a da), wenn man das Ozeangebiet 20-40°N; 70-30°W mit 3 Jahren Vorlauf mit den europäischen Maximal-Sommertemperaturen vergleicht.

Man kann es statistisch in der Realität und mit beobachteten Daten überprüfen, es sei hier getan.

Das Ergebnis:

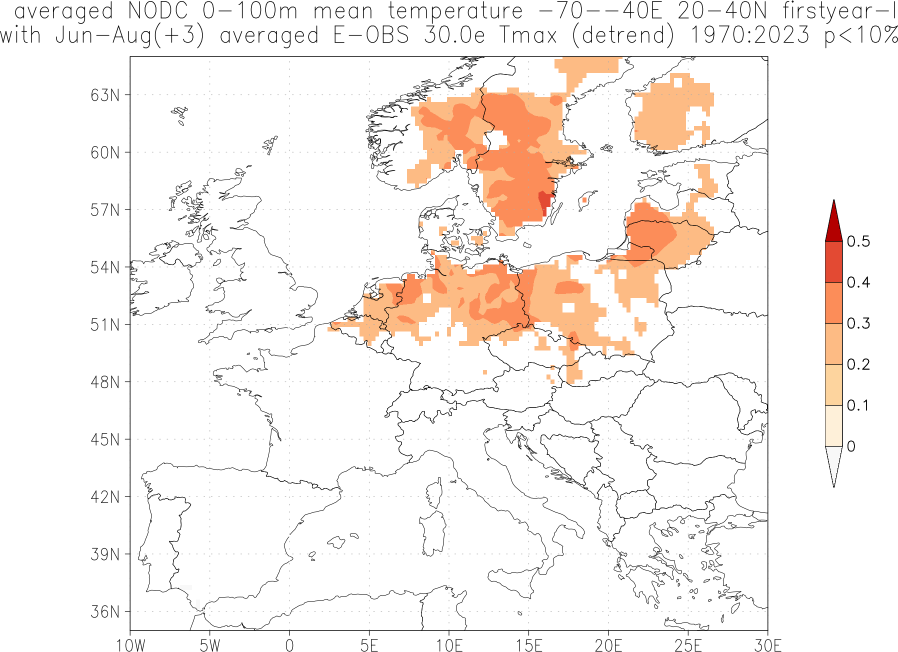

Die Korrelation der europäischen Maximaltemperaturen (E-Obs, JJA) mit den mittleren Temperaturen der oberen 100m des atlantischen Gebiets, das auch in der Studie bewertet wurde, bei einem Vorlauf von 3 Jahren. Da es um einzelne Jahre wie in der Studie geht, wurden beide Größen von Trends befreit. Das Bild wurde mit dem „KNMI Climate Explorer“ generiert.

Tatsächlich ist da auch die Korrelation zumindest in Teilen (nördlich 50°N, östlich 3°E) in dem Bereich, den auch die Studie findet. Ihre Ergebnisse sind nachvollziehbar und sie verspricht nicht zu viel.

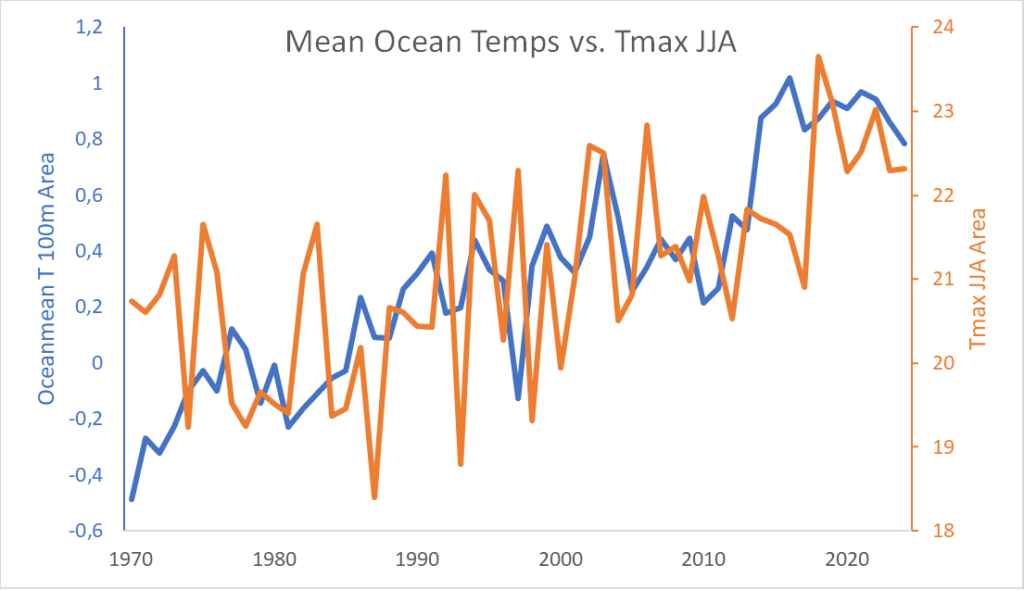

Wie nun für Sommer 2025? Das war laut Pressemitteilung NICHT Gegenstand der Arbeit. Daher ein Blick auf die Daten für beide Größen:

Bemerkenswert: Es gab da einen Sprung in den Meerestemperaturen im Jahre 2014, die Maximaltemperaturen folgten etwa 2018 und blieben erhöht. Ganz ohne Hintergrund ist das Ganze nicht, es ist NICHT eine Wiederholung der „Höllen- Weissagung“ des Vorjahres. ABER: Wenn der Zusammenhang hält, erwarten wir nicht mehr Hitze als 2018 im kommenden Sommer. Nach dem Sprung der Meerestemperaturen ging es da leicht bergab.

An die Frau meines oben erwähnten Freundes: Liebe Simone, Du wirst nicht „gegrillt“, recht warm wird der Sommer allerdings wohl wieder, wenn es so kommt, wie die MPI-M Studie findet. Die akuten Sorgen um Hitzerekorde sind also kaum berechtigt, auch nach deren Erkenntnissen. Die Korrelation von 0,3 ist zwar etwas, zu einer genaueren Vorhersage fehlt jedoch noch sehr viel an ideal eins. Wetter dominiert weiterhin.

Im Titel des Beitrags steht auch etwas von „sehr berechtigten“ Sorgen. Die beziehen sich auf eine Mittelung der Bundesnetzagentur zur Stromversorgung, wir berichteten. Die Behörde schilderte am Beispiel des Ostersonntags (20.4.) die Probleme mit der Energieversorgung, vor allem eingetragen durch sehr viel nur unvollständig regelbare Photovoltaik (PV).

Da das Netz IMMER bilanzieren muss, um einen Blackout wie Ende April auf der iberischen Halbinsel (vgl. hier für den 1.Mai des Jahres) zu vermeiden, macht sich die Agentur also Sorgen um „zu viel“ im Netz an hellen Sommertagen mit weniger Bedarf als üblich.

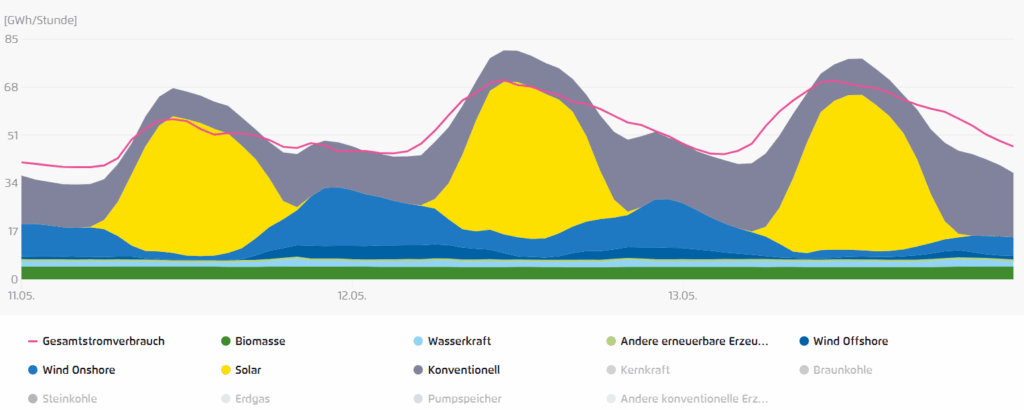

Was wenn da noch mehr Zufälliges zusammenkommt? An einem normalen Montag (12.Mai 2025) ereignete sich das laut „Agora“:

Stromerzeugung und Verbrauch vom 11.5.-13.5.2025. PV hat naturgemäß eine sehr ausgeprägte “Work-Life-Balance“: mittags wird (zu viel) rangeklotzt und nachts wird geschlafen.

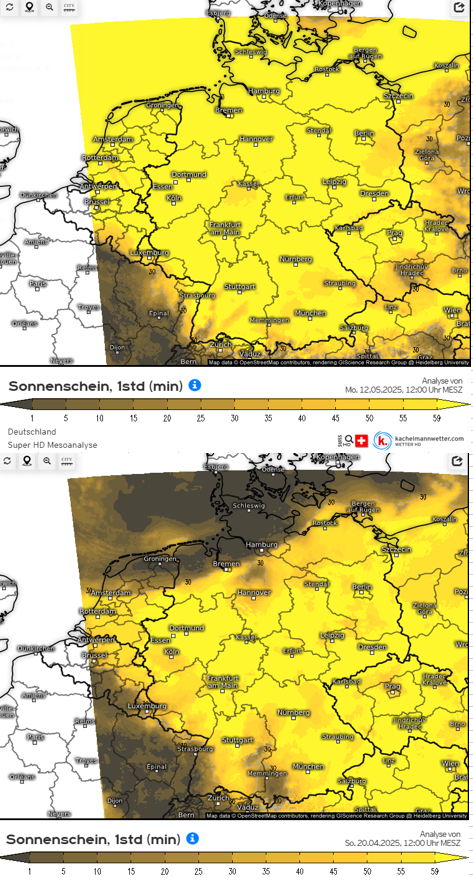

Um 13 Uhr betrug der Eigenverbrauch 13 Uhr 68,2 GWh, das sind 19% mehr als am Feiertag (1.Mai) und 24% mehr als am Ostersonntag. Nur war auch die PV-Produktion um 26% höher, es war an diesem Tag noch deutlich sonniger als am Ostersonntag, hier gibt Kachelmannwetter präzise Auskunft:

Sonnenscheindauer (Min) von 12-13 Uhr am 12.5.25 (oben) und am 20.4.25 (unten). Quelle

Ostersonntag lagen Gebiete vor allem in Norddeutschland unter Wolken, am 12.5. war das nicht der Fall, nahezu flächendeckend schien zur kritischen Zeit von PV die Sonne die ganze Zeit hindurch, für 55-60 Minuten und die Sonne stand noch höher am Firmament.

So kommt es, dass auch unter Berücksichtigung des “Handels” (Deutschland zahlt Gebühren dafür, dass nicht zu viel PV „die Netze verstopft“, zutreffender gesagt: destabilisiert und “exportiert” wird) am Ostersonntag 13 Uhr 66% EE-Strom beteiligt waren, am 1.5. waren es 70% und am 12.5. gar 74%. Zur Erinnerung: Etwa 65% waren am 28.4.25 in Spanien “nur” beteiligt, als es zum „Iberout“ kam, ursächlich durch Regelschwingungen. Pointe: Der mittlere CO2-Emissonsfaktor an 12.Mai lag bei 222 g CO2/kWh in Deutschland, der von Frankreich bei 23 (diesen Wert erreichte Deutschland nicht mal um 13:00 Uhr mit so viel PV, es waren 101 g CO2/kWh), der der Niederlande bei 151, der von Schweden bei 23 usw., ganz Westeuropa tat mehr für den Klimaschutz als Deutschland. Er ist wohl nicht mehr als ein Feigenblatt hierzulande.

An sehr sonnigen Tagen mit auch noch wenig Verbrauch (Pfingsten ist nicht weit, man sollte auf Wolken hoffen…) kann Deutschlands Stromversorgung also bei derart viel PV in sehr schweres Fahrwasser geraten, die Netzagentur sieht es nicht viel anders.

Was kann man tun? Ein Hinweis wäre einer auf ein kleines Stromaggregat im Garten oder auf dem Balkon, um über vielleicht über 12-24h Netzlosigkeit im Haushalt zu kommen. Dauert es länger, wird es sehr schwierig! Ein mehrtägiger Ausfall durch den Prozess „Schwarzstart“ des Stromnetzes hätte unabsehbare Folgen. Es läuft dann z. B. auch kein Wasser aus der Leitung (auch nicht ins WC!), weil überall auch elektrische Pumpen eingesetzt werden. Man kann nur hoffen, dass die Verantwortlichen für die „Energiewende“ das auch wissen und entsprechend umsichtig handeln, anders als sie sich manchmal öffentlich äußern.