Von Frank Bosse

Man konnte es in den vergangenen Tagen oft lesen: „Der Hurricane „Melissa“ ist vom Klimawandel angetrieben“. Das ist erstmal nicht ganz falsch und lässt doch so vieles weg.

Tatsache ist, dass der „Treibstoff“ für diese tropischen Stürme von hohen Meerestemperaturen (SST, (“Wärme aus dem Meer”) geliefert wird. Nicht umsonst treten sie schon immer jährlich von Juni-November auf, dann ist das Meer im Entstehungsgebiet ca. 2°C wärmer als im Mittel der übrigen Monate.

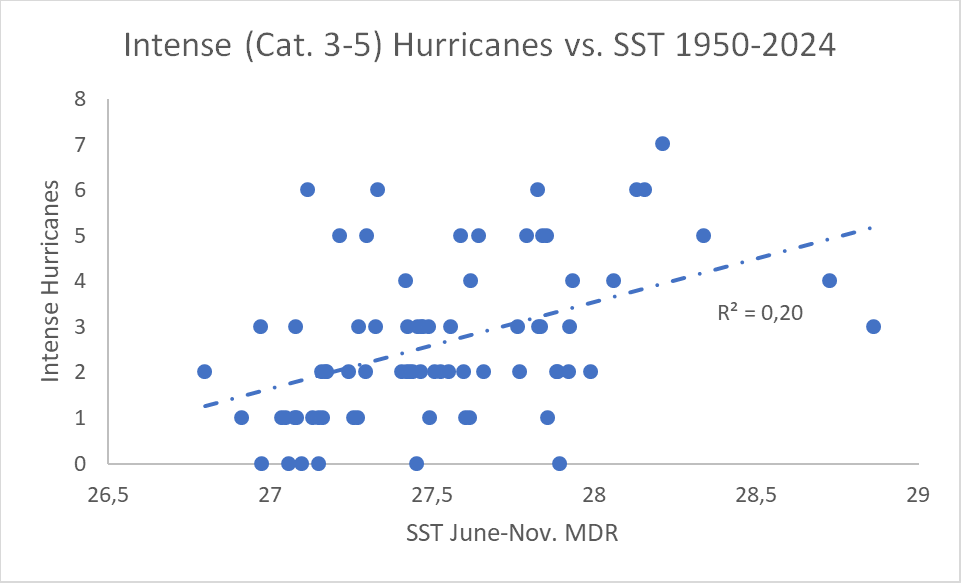

Im „taz“-Artikel ist auch zu lesen, dass die Anzahl der „intensiven Hurricanes“ (das sind welche mit Kategorie 3 und aufwärts) mit höheren Meerestemperaturen zunehmen, mit Verweis auf den letzten IPCC-Bericht. Dort wird diesem Sachverhalt tatsächlich eine „hohe Sicherheit“ („high confidence“) zugebilligt. Wie kommt das? Ein Blick auf Daten:

Auf der Ordinate ist die Anzahl der entsprechenden Hurricanes/Saison seit 1950 abgetragen, auf der Abszisse die jährliche mittlere SST (Juni-November) im Entstehungsgebiet („MDR“). Der Trend steigt hoch signifikant. Die Aussage ist richtig.

ABER: Da müssen noch viel mehr Faktoren wirken, nur zu 20% wird die Streuung in der Anzahl der intensiven Hurricanes durch die Streuung der SST bestimmt (das R²). Es ist also kompliziert. Im Jahr mit den höchsten bisher gemessenen SST (2023) traten nur drei Hurricanes dieser Stärke auf, die doppelte Anzahl (6) wurde schon bei bedeutend kühleren SST im Jahre 1950 registriert.

So einfach ist es nicht!

Beim unzweifelhaften Aufwärtstrend endet denn auch die „hohe Sicherheit“ des IPCC schon im Zusammenhang mit diesen heftigen Stürmen. Über einzelne (hier „Melissa“) ist ganz schwer abschließend zu urteilen, wie es die „taz“ im Titel tut.

Sie als Leser sind es gewohnt, dass hier tiefer gelotet wird. Auf denn!

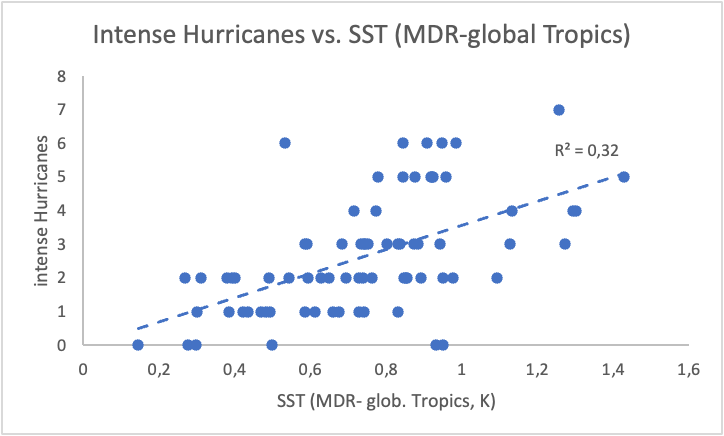

Es gibt in der Literatur auch die Annahme, dass es weniger die SST selbst sind, die die Hurricanes beeinflussen, sondern die Differenz der SST im Entstehungsgebiet gegenüber den globalem tropischen SST. Es wird nämlich auch beobachtet, dass es zu mehr dieser tropischen Stürme kommt, wenn der östliche tropische Pazifik kühler ist, wie es bei einer La Nina der Fall ist. Verarbeitet man diese Größen, so ergibt sich dieses Diagramm:

Siehe da: nun wird die Variation der Anzahl der Hurricanes schon etwas besser erklärt: zu 32% durch die Variation der SST-Differenz.

Das beinhaltet eine weitreichende Folgerung: Der Klimawandel lässt die SST steigen, es wird wärmer. Jedoch steigen praktisch genauso die tropischen Temperaturen mit. Die Differenzbildung lässt diese „Gleichtakt“-Größe jedoch verschwinden. Das würde auch erklären, warum wir im Jahr 2023 nur drei intensive Hurricanes beobachteten, wo doch die SST rekord-hoch waren. Sie waren es nämlich in den globalen Tropen auch, das Signal verschwand also weitgehend. Damit ist auch impliziert, dass da nicht eine „Leiter ins Verderben“ bei Hurricanes mit dem Klimawandel angelegt ist.

Sie ahnen nun auch, warum das IPCC bei allem anderen außer der altbekannten Tatsache, dass für starke Hurricanes viel warmes Wasser notwendig ist, die „High Confidence“ um diese Stürme aufhört.

Die „wilden Punktemuster“ in beiden Diagrammen machen auch deutlich, wie schwierig eine Zuschreibung von Ursachen für ein einzelnes Ereignis in der Realität ist. Da ist sehr viel „interne Variabilität“ und schlicht auch viel Wetter im Spiel.

Die vermutete Monokausalität „Klimawandel-à Hurricanes“ in all solchen Überschriften wie in der „taz“ ist ein frommer Wunsch!

Aber es besteht Hoffnung. Sie werden bemerkt haben, dass sich zunehmend der Begriff „Klimakrise“ einschlich in den Medien-Wortschatz, um den Klimawandel dramatischer erscheinen zu lassen. Vielleicht bricht sich die Erkenntnis Bahn, dass man jahrzehntelange Entwicklungen nicht mit dem Wort „Krise“ beschreiben kann? Bei der „taz“ tauchte er diesmal nicht auf! Bei der Tagesschau auch nicht. Dafür dozierte dort Professor Anders Levermann (PIK) darüber, dass die Zuggeschwindigkeit von Hurricanes sich klimawandelbedingt verlangsamt habe. Das sieht das IPCC auch das deutlich vorsichtiger: Es billigt diesem Phänomen nur ein „wahrscheinlich“ zu.

„…and TC translation speed has likely slowed over the conterminous USA since 1900. Evidence of similar trends in other regions is not robust.“

„Melissa“ bewegte sich vor seinem ersten Landgang in Jamaika auch tatsächlich sehr langsam, nur mit 5 km/h über sehr warmen Wassern von bis zu 30°C. Das ließ ihn zu einem Kategorie 5 Hurricane werden. Nur ist das wirklich ein robuster Trend? Herr Professor Levermann sollte etwas vorsichtiger sein beim Bewerten, er hätte sagen sollen: „Das ist wahrscheinlich“, laut IPCC-Verabredung genügen dafür nur 66% Sicherheit. Nicht die von ihm kommunizierten 100%, denn ob und wie der Klimawandel hier so und anderswo („in other regions NOT robust“) nicht so wirkt, ist wohl noch Gegenstand aktiver Forschung.

Ebenso wie für eine valide Modellierung dieser “Monster”. Da ist sehr viel Konvektion im Spiel in recht kleinen Räumen, bisher ist das Problem ungelöst. Seien Sie deshalb sehr skeptisch, wenn sie lesen, dass der Klimawandel ein Ereignis wie Melissa n-mal wahrscheinlicher macht, wie im “Tagesspiegel” Auch in diesem Artikel ist übrigens keine Rede mehr von “Krise”! Ein Trend?

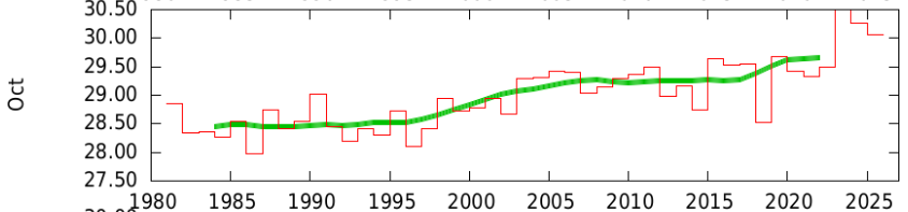

Die Zahl n ist hier 4, nur wie wird das genau ermittelt? Bei dem Hurricane werden die hohen SST in dem Gebiet ins Feld geführt, das Melissa in der Nähe Jamaikas (16-17°N; 76-78°W) zum “Auftanken” nutzte. Dafür gibt es Daten seit 1984 für den Monat Oktober:

Das Bild zeigt die Oktober-SST für das Gebiet infrage, es wurde mit dem “KNMI-Climate Explorer” erzeugt.

Tatsächlich sieht man da aktuell 30°C, vor 2000 waren es um 28,5°C. Geht die Rechnung also so: “pro 0,7 Grad SST wird die Wahrscheinlichkeit für den Hurricane verdoppelt”? Und warum sahen wir im Jahr 2023 dann nichts Vergleichbares, es war noch 0,5°C wärmer?? In 2013 war da nicht ein Hurricane ab Kategorie 3 und die SST betrugen auch 29°C. Da ist offensichtlich viel “Milchmädchen” in der Rechnung!

In Wahrheit kann man es so einfach nicht machen. Medien tun das gerne und so kommt es wie es kommen muss, wenn es um Klima- Berichterstattung geht: Unzulässige Vereinfachungen und „Overconfidence“ dort, wo sie nicht angebracht ist. Nur stört das halt so beim Geschichten erzählen.

+++

Das Windrad, das nicht mehr wirtschaftlich ist – Von der Vergänglichkeit grüner Visionen

Die Hannoversche Allgemeine berichtet dieser Tage von einer bemerkenswerten Wendung: „Seit 15 Jahren ist der Offshore-Windpark ‚Alpha Ventus‘ vor Deutschlands Küste in Betrieb“ – und nun plant die Betreibergesellschaft seinen Rückbau. Was für ein Pionierprojekt einst als Leuchtturm der Energiewende galt, soll abmontiert werden. Der Ausbau der Offshore-Windenergie, so konstatiert das Blatt nüchtern, laufe schleppend. Genau in diese Zeit fallen nun die Pläne, den ersten deutschen Windpark, der fernab der Nordseeküste ans Netz ging, aufzugeben.

Es gibt Symbole, die mehr verraten als tausend Zahlen. Alpha Ventus war einst so ein Symbol: der erste deutsche Offshore-Windpark, aufgebaut mit dem Pathos einer neuen Ära, 250 Millionen Euro schwer, 45 Kilometer vor Borkum im rauen Wasser der Nordsee verankert. Im Jahr 2010 eingeweiht – ein Versprechen in Stahl und Beton gegossen. „Seinerzeit war es ein echtes Pionierprojekt, gleichsam umstritten wie gelobt“, schreibt die HAZ. Was damals noch zumindest vor der deutschen Küste eine Ausnahme war, ist heute fast normal: Mittlerweile drehen sich gut 1.640 Offshore-Windenergieanlagen verteilt auf etwa 30 Parks in Nord- und Ostsee.

Fünfzehn Jahre später steht das Projekt vor dem Rückbau. Nicht etwa, weil die Technik versagt hätte oder die Windräder sturmzerfetzt wären. Nein, der Grund ist profaner: Es lohnt sich nicht mehr.

Als die erhöhte Einspeisevergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz im Jahr 2024 auslief, brach das Fundament zusammen – nicht das aus Beton, sondern das finanzielle. Einst erhielten die Betreiber 15,4 Cent pro Kilowattstunde. Jetzt sind es noch 3,9 Cent. Das reicht nicht, um den Betrieb rentabel zu halten. Ohne die künstliche Beatmung durch Subventionen fällt der Patient um. Man könnte sagen: Hier endet nicht eine Anlage, sondern eine Illusion.

Die zwölf Windräder von Alpha Ventus produzierten in fünfzehn Jahren etwa 2,93 Terawattstunden Strom. Das klingt nach viel. Doch Deutschland verbrauchte allein im Jahr 2024 rund 464 Terawattstunden. Was Alpha Ventus in anderthalb Dekaden erzeugte, verbraucht die Nation also in wenigen Tagen. Für 250 Millionen Euro Investition und künftig 16 Millionen Euro Rückbaukosten. Die Fläche, so teilt das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie mit, kann frühestens ab Mitte der 2040er Jahre erneut genutzt werden. Zwei Jahrzehnte Pause – eine Generation ohne Ertrag.

Und Alpha Ventus ist nur der Anfang. In deutschen Gewässern drehen sich derzeit über 1.640 Offshore-Windenergieanlagen in etwa 30 Parks. Viele von ihnen wurden in den Jahren nach 2010 errichtet. Ihre Genehmigungen laufen auf 20 bis 25 Jahre. Das bedeutet: Ab den späten 2030er Jahren wird eine Welle von Rückbauten über die Branche hereinbrechen. Windparks, die heute noch als Säulen der Energiewende gelten, werden zu Altlasten, die abmontiert, verschrottet, entsorgt werden müssen. Die Fraunhofer-Gesellschaft spricht von einer „neuen Phase“, in der „sehr viele große Windparks zurückgebaut und durch neue ersetzt werden müssen.“ Man könnte auch sagen: Das Perpetuum mobile der Subventionen gerät ins Stocken.

Die Bundesregierung hat sich derweil ehrgeizige Ziele gesetzt. Bis 2030 sollen 30 Gigawatt Offshore-Leistung installiert sein – derzeit sind es knapp neun. Bis 2045, dem Jahr der angestrebten Klimaneutralität, sollen es 70 Gigawatt werden. Ein gewaltiger Sprung. Doch während man neue Kapazitäten plant, müssen alte abgebaut werden. Während neue Fundamente in den Meeresgrund gerammt werden, werden die alten mühsam wieder herausgezogen. Eine Sisyphusarbeit – nur teurer.

Die Rückbaukosten sind beträchtlich. Für Alpha Ventus veranschlagt man 16 Millionen Euro. Bei größeren Parks können die Kosten exponentiell steigen. Spezialschiffe sind rar und teuer, Hafenkapazitäten begrenzt. Und während der Rückbau läuft, produziert die Fläche nichts. Eine Brachliegezeit von Jahren. Man rechnet, plant, verschiebt – und hofft, dass die Lieferketten nicht kollabieren, wenn Dutzende Parks gleichzeitig demontiert und neu errichtet werden müssen.

Und dann ist da die Frage der Wirtschaftlichkeit. Ohne Subventionen, das zeigt Alpha Ventus eindrucksvoll, tragen sich die Anlagen nicht. Die Grundvergütung reicht nicht aus, um Betrieb, Wartung und Rücklagen zu decken. Man könnte argumentieren, dass spätere Anlagen effizienter seien. Doch auch sie werden irgendwann das Ende ihrer Förderung erreichen. Was dann? Wieder Subventionen? Wieder staatliche Unterstützung, weil der Markt allein es nicht richtet?

Die deutsche Energiewende gleicht zunehmend einem Hamsterrad: Man rennt schneller, doch die Distanz bleibt dieselbe. Neue Anlagen ersetzen alte, die Kosten steigen, die Versorgungssicherheit bleibt fragil. Denn Wind weht, wann er will – nicht wann man ihn braucht. Und wenn in den 2040er Jahren Dutzende Parks gleichzeitig vom Netz gehen, während ihre Nachfolger noch nicht stehen, entsteht eine Lücke. Eine Lücke, die mit Gas, Kohle oder Importen gefüllt werden muss. Die Ironie könnte größer nicht sein: Man baut ab, um aufzubauen – und steht währenddessen ohne Strom da.

Es gibt Studien, die einen längeren Weiterbetrieb der Parks empfehlen. Bis zu 35 Jahre könnten manche Anlagen durchhalten, heißt es. Das würde den Druck auf die Lieferketten mindern, Kosten senken, Versorgungslücken vermeiden. Doch die Genehmigungen sind starr. Nach 25 Jahren ist Schluss. Bürokratie und Realität prallen aufeinander – und die Realität verliert.

So steht Deutschland vor einem Dilemma. Man will klimaneutral werden, doch die Mittel dazu sind vergänglich, teuer und letztlich abhängig von einer Politik, die sich alle paar Jahre ändern kann. Was heute gefördert wird, ist morgen unwirtschaftlich. Was heute als Lösung gepriesen wird, ist übermorgen Sondermüll. Und während man plant, rechnet und hofft, läuft die Zeit davon.

Der Rückbau von Alpha Ventus ist mehr als ein technisches Projekt. Er ist ein Menetekel. Er zeigt, dass die Energiewende kein linearer Fortschritt ist, sondern ein zyklischer Prozess – ein endloser Kreislauf von Aufbau, Abbau und Neuaufbau. Ein Kreislauf, der Geld kostet, Ressourcen verschlingt und am Ende doch nur eines garantiert: dass man weiterrennen muss. Vielleicht, so könnte man zynisch schließen, ist das der wahre Sinn der Energiewende: nicht die Rettung des Klimas, sondern die Beschäftigung einer Industrie, die von Subventionen lebt, von staatlichen Garantien abhängt und deren Produkte nach wenigen Dekaden zu Schrott werden. Ein grünes Perpetuum mobile – nicht der Energie, sondern der Ausgaben.