Von Frank Bosse

Auf seinem lesenswerten Blog berichtet der Wissenschaftsjournalist (und studierte Geowissenschaftler) Axel Bojanowski aktuell über einen Artikel von Jochem Marotzke (Max-Planck-Institut für Meteorologie Hamburg) zum Thema „Krise in der Klimawissenschaft. Auch hier wurde über die zugehörige Arbeit Shaw/Stevens (2025) bereits berichtet, ebenso wie über den Artikel von J. Marotzke.

Er geht ausführlich auf sie ein und konstatiert erhebliche Diskrepanzen zwischen Modellen und der beobachteten Realität. Das betrifft vor allem Zirkulationen wie z. B. die AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation), hier ebenfalls schon mehrfach Thema, z. B. hier. Aber auch das „Muster“ der Erwärmung im Pazifik zählt dazu, wir hatten es hier ausführlich dargestellt.

Moderne Klimamodelle sind recht gut in der Lage, z. B. den Verlauf globaler Temperaturen zu erfassen. Geht es in die Details, so sind die Ergebnisse zu oft abweichend von der Realität. Einen Grund sieht auch Marotzke darin, dass die Modelle nicht etwa nur „Die Physik“ abbilden, sie sind in kleineren Ausschnitten allein durch ihre recht grobe Auflösung dafür nicht geeignet. So müssen sie in Gebieten mit vielen konvektiven Ereignissen (Tropen…) die Waffen strecken. Das macht sich auch in recht großen Strukturen wie dem Pazifischen Ozean bemerkbar. Statt also „Die Physik“ anzuwenden muss da „parametriert“ werden. Solche Parameter gibt es viele und die sind in großen Bereichen einzustellen. Fehler dabei können sich auch global kompensieren und am Ende bekommt man auch “richtige” Ergebnisse aus den falschen Gründen. Ein Beispiel dafür ist das Wechselspiel global zwischen der Abkühlung durch Aerosole und der Erwärmung durch Treibhausgase. Am Ende sieht man die beobachteten Temperaturen (und/oder die Energiebilanz) und bemisst danach beide Anteile. Man kann dabei auch die dämpfende Wirkung auf Erwärmung von Aerosolen überschätzen, das macht man dann wett durch eine höhere Empfindlichkeit gegenüber Treibhausgasen. Die Summe ist richtig, nur kann der Weg dahin völlig falsch sein. Das freilich macht sich erst bei Vorhersagen bemerkbar.

Solche grundsätzlichen Überlegungen über die Validität von Klimamodellen hält oft nicht davon ab, mit ihnen auch regionale Probleme zu erforschen und die (Modell) Zukunft versuchen zu ermitteln. Ein aktuelles Beispiel ist diese Arbeit. Mit Modellen der neuesten aktuellen Generation (CMIP6) wird die Zukunft das „Arktischen Beaufort Wirbels“ erörtert. Er enthält viel Süßwasser, das in diesem Wirbel in der Westarktis gespeichert wird. Es kann so nicht unmittelbar auf die Gebiete östlich Grönlands einwirken, das ist das Gebiet, wo sich der „Motor“ der AMOC befindet.

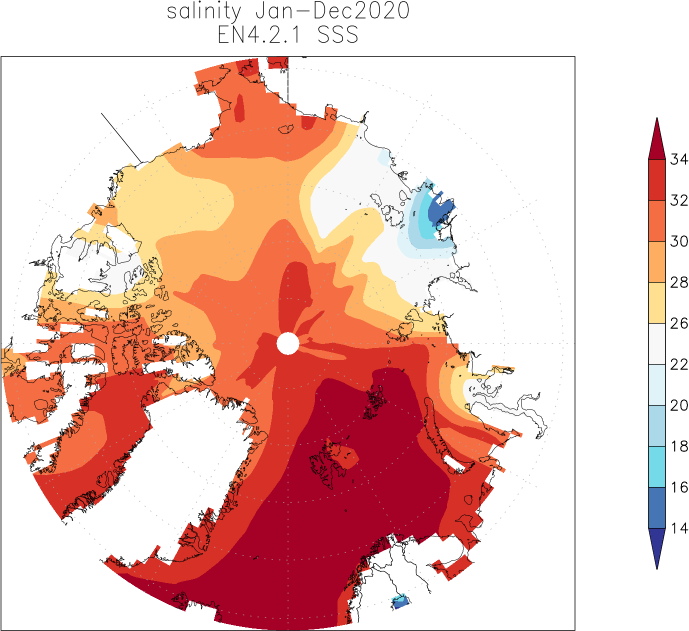

Die gegenwärtige Salinität der arktischen Gewässer an der Oberfläche. Oben links der “Beaufort Gyre”, deutlich weniger salzreich als das Gebiet östlich von Grönland (unten). Die Salinität ging da auch seit ca. 1990 zurück wohl durch Meereisschmelze, um ca. 3,5%. Die Abbildung wurde mit dem KNMI-Climate Explorer generiert.

Eine „Versüßung“ dieses Gebietes im Osten von Grönland hätte also unter Umständen größere Auswirkungen auf die Atlantische Umwälzzirkulation. Die Arbeit findet nun in der Zukunft eine Verlangsamung (=Schwächung) des Beaufort Wirbels, es wird dann dort weniger Süßwasser gehalten. Das hängt auch vom „Erwärmungsszenario“ ab, das realistische (4,5W/m² zusätzlicher Antrieb in 2100) lässt den Wirbel signifikant weniger geschwächt erscheinen zukünftig als das reine Modellszenario (8,5W/m²).

Die Auswirkungen auf die AMOC, die Arbeit wörtlich:

„A potential subsequent reduction in deep water formation in the Nordic Seas could contribute to a slowdown or a northward shift of the Atlantic-Arctic meridional overturning circulation.“

Eine dadurch mögliche Verringerung der Tiefenwasserbildung (das ist die „Pumpe“ der AMOC, d. A.) könnte zu einer Verlangsamung oder (nur) einer nordwärts- Verschiebung der AMOC beitragen.

All das ist (natürlich) hoch unsicher wie die Formulierung des Satzes, wenn man sich die Probleme der Modelle wie oben beschrieben vor Augen hält. Das machen die Autoren der Arbeit auch deutlich. Es werden nämlich auch „Fallstricke“ der Modelle benannt in einem längeren Absatz, der mit diesem Satz beginnt:

„Despite a strong agreement of the projected changes across the models, it is worth bearing in mind that CMIP6 models lack important processes for the complex interaction between atmospheric drivers, the sea ice, and the upper ocean.”

Den CMIP6- Modellen fehlen wichtige Prozesse der realen Welt für das komplexe Zusammenspiel von Atmosphäre, dem Meereis und dem oberen Ozean. Es folgen weitere Modell-Einschränkungen wie schon oben beschrieben.

Weiter unten heißt es im Text mit Verweis auf die oben erwähnte Notwendigkeit der “Parametrierung” (auf Deutsch: mangelnde Modell-Physik) und für die Aufgabe zu grober Auflösung wichtiger Modellgrößen:

“Such a parameterization is not yet included in coarse-resolution CMIP6 models; therefore, their projections of the BG may need to be taken with caution.”

Der Leser der Peer Reviewten Studie wird folgern: „Nichts Genaues weiß man nicht, die verwendeten Modelle sind womöglich schlecht geeignet für das Thema.“

Nun kommt jedoch der PR-Coup, die Pressemitteilung zur Arbeit in ganz großer Aufmachung, natürlich NICHT von Kollegen begutachtet.

Da wird eine der Autorinnen zitiert:

„The results of this study make us concerned that the reduction of sea ice in the area could lead to a tipping point where the AMOC collapses.“

Ein AMOC-kollabieren? Nirgendwo in der Arbeit ist davon die Rede. Dafür gleich dreimal in der Erklärung. Neun Mal (!) dort auch ein „Tipping Point“ in Verbindung zur AMOC. Über alles Mögliche wird da fabuliert, z. B.:

“If greenhouse gas emissions are not reduced urgently, this projection suggests that the Beaufort Gyre will weaken and release the freshwater that it currently holds.”

Eine dringende Reduktion von Treibhausgasen? In der Arbeit ist untersucht und modelltechnisch gefunden, dass das Real-Szenario signifikant weniger Auswirkung habe als das „Feuer-Modellszenario“, eine “schnelle Reduktion” war nie Gegenstand der Arbeit.

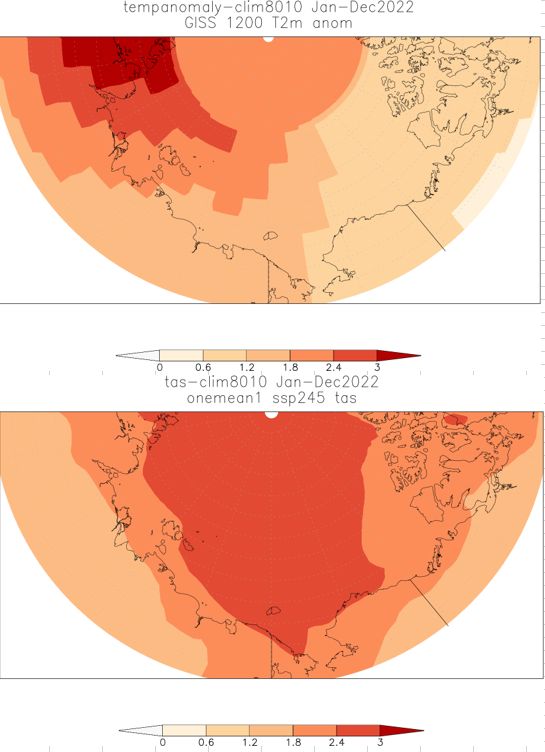

Für einen Überblick, wie zutreffend die verwendeten Modelle die Region in Frage abbilden (zumindest die Temperaturen und damit auch die Meereis-Schmelze als Ausgangspunkt aller Betrachtungen) nun ein Vergleich zwischen den Beobachtungen und dem Modell-Mean:

Oben die festgestellten Temperatur-Anomalien am Boden im Jahr 2022 nach GISS, unten das CMIP6-Model-Mean für das gleiche Jahr. Das Gebiet des “Beaufort-Gyre” ist ca. 2 °C zu warm modelliert. Die Abbildung wurde mit dem KNMI-Climate Explorer erzeugt.

Woraus folgt: Ein wohl ziemlich unbrauchbares Instrument, die verwendeten Modelle.

Die ganze Pressemitteilung ist ein PR-Coup von offensichtlichen „AMOC-Tipping-Point Fans“ und hat mit den (Modell) Erkenntnissen da selbst kaum etwas zu tun. Apokalyptische, an Haaren herbeigezogene “Vorhersagen” wie sie in dieser Arbeit zurecht kritisiert werden. Ein Beispiel, wie Modellarbeiten nur sehr beschränkte Aussagen ermöglichen. Leider auch dafür, was da an Medien-Rummel drum herum inszeniert wird. Auch ein Beispiel für die „Wissenschaftskrise“, über die Jochem Marotzke und andere Realisten so klagen.