Der Ausbau von Windkraft Offshore hinkt den Planungen weit hinterher.

Der ARD Podcast „Das Wissen“ widmet sich dem Thema Windkraft auf See.

Die Gründe, warum die Planungen nicht erreicht wurden, sind mannigfaltig.

Es sind zum Teil Umweltverbände, die Hafenerweiterungen blockiert haben.

Aus diesem Grund sind Häfen in Dänemark oder den Niederlanden beim Bau deutscher Anlagen involviert, weil es dort die Flächen gibt und keine Proteste von Umweltverbänden gibt.

Im Laufe der Sendung wird es aber interessant. Die Abschattung von Anlagen wird besprochen. Erstaunlich, dass Luv und Lee den Planern bisher offenbar keine Begriffe waren. Windparks, die im Windschatten stehen, haben erheblich weniger Ertrag.

Aber die Lösung naht: Subventionen.

Subventionen sind auch das Mittel der Wahl wenn es um neue Windparks geht.

Die haben nämlich einen großen Nachteil. Zwischen Auktion um die Flächen und Baubeginn können mehrere Jahre liegen und in denen steigt das Kostenrisiko.

Aber, keine Sorge, mit Geld vom Staat kann man auch dieses unternehmerische Risiko beseitigen.

+++

Ist Geoengineering eine Lösung? Gemeint ist der Eingriff in die Natur, um z. B. die Eisschmelze an den Polen zu verhindern.

Nein, meint ein Artikel in der Tagesschau.

Eine Studie hat vor Kurzem untersucht, wie realistisch solche Ideen sind. Das Fazit ist verheerend. Denn viele der vorgestellten Maßnahmen hätten laut der Untersuchung unerwünschte Nebenwirkungen. Die Glasperlen zum Beispiel können sich im Polarmeer auflösen und dann giftig für die Lebewesen dort sein. Zudem könnten sie die Temperaturen des Wassers sogar noch erhöhen.

Darüber hinaus scheitern wohl viele Ideen allein aus technischen Gründen, so Steven Chown von der Monash University in Melbourne. Eisbrecher müssten zum Beispiel schwer befahrbare Gewässer ansteuern, um Equipment für die kilometerlangen unterseeischen Vorhänge auszubringen: „Im Thwaites-Gebiet gibt es zu viel Eisbergaktivität, Meereisaktivität und Eis, das von den Schelfeisen abbricht. Es ist einfach zu gefährlich. Daher fahren die Kapitäne dieser Schiffe nicht hinein, egal wie sehr man sie für darum bittet.“ Tatsächlich sei das Thwaites-Gebiet in 40 Jahren nur einmal von einem Forschungsschiff erreicht worden.

+++

Wann kommt die Kernfusion?

Der Tagesschau Podcast 11Km beschäftigt sich mit den aktuellen Stand.

+++

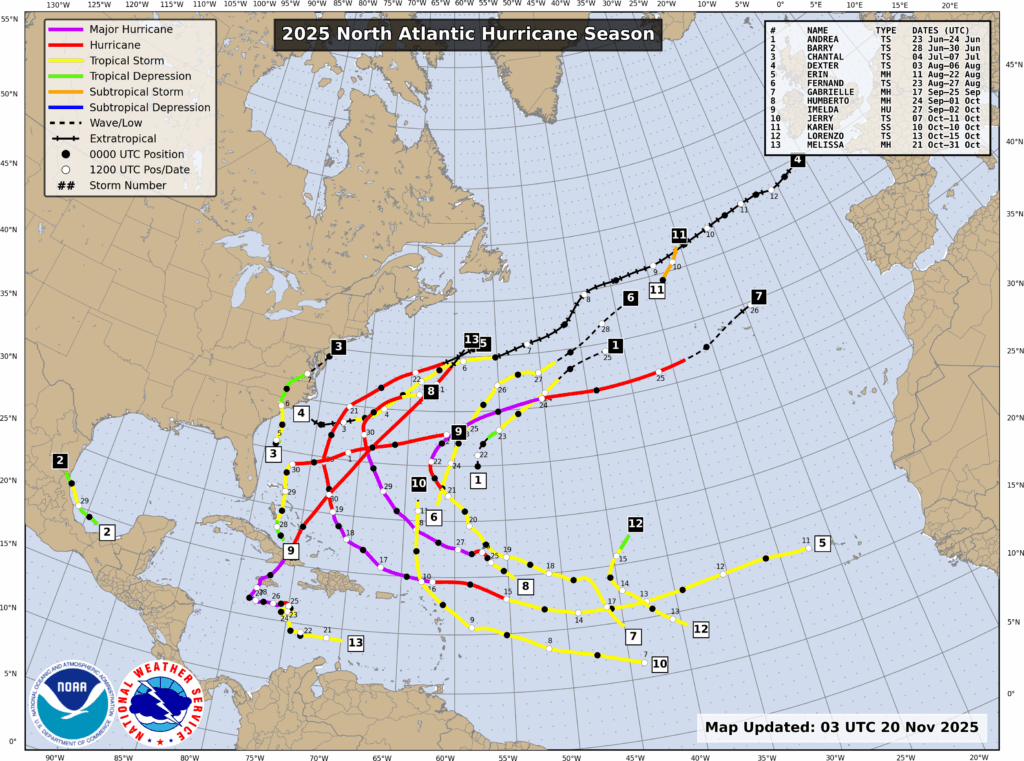

Die Hurricane-Saison in den USA geht zu Ende.

Zum ersten Mal in den letzten 10 Jahren gab es keinen Major Hurricane, der in den USA auf Land getroffen ist.

Die Stürme nahmen alle den Rechtsabbieger und zogen weit auf dem Atlantik ab.

(Abbildung: Screenshot NOAA)

Warum gab es also wenig Landfall-Hurricanes in den USA in diesem Jahr?

1. Die starke Windscherung (Windshear) über dem Atlantik spielt eine Rolle.

Eine hohe vertikale Windscherung (also starke Änderung der Windrichtung oder Windgeschwindigkeit mit der Höhe) verhindert, dass tropische Tiefdruckgebiete sich organisieren oder zu kräftigen Hurricanes auswachsen.

Wenn die Windscherung „zu stark“ ist, zerreißt gewissermaßen die Struktur eines aufkommenden Sturms.

2. Trockene Luft / Saharastaub-Eintrag

Aus der Sahara weht Staub über den Atlantik, der trockene, stabile Luft mitbringt und damit die tropische Entwicklung erschwert.

Trockene Luft ist ungünstig für Konvektion (also Aufstieg von warmer, feuchter Luft) – ein zentraler Baustein bei der Entstehung von Hurricanes.

3. Atmosphärische Zirkulationsmuster, die Landfälle erschweren

Eine Trogstruktur (ein Tiefdruck-Rücken) über dem Südosten der USA hat trockene subtropische Luft hereingezogen, wodurch die Entstehungsbedingungen gestört wurden.

Zudem war ein kräftiges Hochdruckgebiet im Golf von Mexiko / über dem westlichen Atlantik aktiv, welches Sturmbahnen oft in den offenen Atlantik gelenkt hat, statt Richtung US-Küste.

4. Glück oder natürliche Variabilität

Auch wenn sich viele Ursachen erkennen lassen: Ein Teil davon ist schlicht Wetterglück.

Leider wird das immer wieder gern vergessen, genauso wie Wetterpech.

Selbst in aktiven Jahren können Tiefdrucksysteme so geleitet werden, dass Landfälle ausbleiben. Die Saison 2025 ist ein Beispiel dafür. Man könnte sagen: Die Bedingungen waren geeignet für Stürme – aber nicht so günstig für US-Landfälle.

+++

Die Tagesschau vertraut German Watch blind.

Keinerlei Kritik an der Metrik, wie die NGO seine Bewertung vornimmt, welches Land wie gut beim Klimaschutz ist. Die Gewichtung geschieht willkürlich.

Besonders schräg ist die Abwertung, weil Gaskraftwerke in Deutschland angekündigt sind.

Deren Notwendigkeit hatte bereits die Ampel erkannt aber mit dem Winken mit Wasserstoff für glückliche Minen gesorgt.

Erneuerbare und Gas sind aneinandergekettet, jedenfalls in Deutschland.

Wer Volatilität von Wind und Sonne ausgleichen will, hat nicht mehr viele Möglichkeiten, wenn auch Kohle wegfallen soll.

Deutschland rutscht im Vergleich zum vergangenen Jahr um sechs Plätze ab und landet auf Platz 22. Ein Grund dafür: die Klimapolitik der Bundesregierung – „etwa mit Ankündigungen, Gaskraftwerke aufzubauen, mit der Ankündigung, die Sanierung von Gebäuden zurückzufahren oder auch in der EU das Verbrenner-Aus bis 2035 weiter zu torpedieren“, erklärt Thea Uhlich. Während andere EU-Länder wie Spanien und Frankreich auf der Weltklimakonferenz eine Abgabe auf Luxusflüge fordern, hat die schwarz-rote Koalition beschlossen, die Ticketsteuer im Luftverkehr ab Juli 2026 zu senken.

Niklas Höhne, Wissenschaftler beim NewClimate Institute und einer der Co-Autoren des Berichts, sagt: „Es ist schon absurd zu sehen, dass während hier die Klimakonferenz tagt und alle sich darum bemühen, raus aus Kohle, Öl und Gas zu gehen, die Bundesregierung beschließt, Kohle, Öl und Gas oder in diesem Fall eben Kerosin weniger zu besteuern, also im Prinzip das Klima anzufeuern. Und das passt aus meiner Sicht überhaupt nicht zusammen und zeigt eigentlich, dass der Bundesregierung egal ist, was hier passiert – und das ist eigentlich unverantwortlich.“

Jedenfalls in seiner Rede warb der deutsche Umweltminister Carsten Schneider am Montag in Brasilien für multilaterale Zusammenarbeit – auch in politisch turbulenten Zeiten. Grundsätzlich ein gutes Zeichen, sagt Forscher Höhne, denn: „Dadurch, dass eben die USA ausgestiegen ist, gibt es eine riesige Leerstelle, die gefüllt werden muss. Und die müsste ja eigentlich von den Vorreitern gefüllt werden.

Wie auch immer, die PR-Abteilung von German Watch findet beim Öffentlich-Rechtlichen eine gemähte Wiese vor.

+++