Von Frank Bosse

Es wird eng.

Aus Zielerklärungen sollen nun echte Taten werden und das ist schwierig.

Das „Gebäudeenergiegesetz“ soll in seinen Grundzügen erhalten bleiben und einiges davon auch umgesetzt. Ein Herzstück ist die Wärmepumpe, sie wird als ein Schlüssel „verkauft“, den CO2-Ausstoß beim Heizen zu senken und vom „Bund“ finanziert.

Wer ist der Bund?

Ein Blick in den Spiegel hilft Ihnen weiter bei der Beantwortung dieser Frage.

Bisher wird heizen hierzulande meist mit Erdgas erledigt. Ist der „umgekehrte Kühlschrank“ ein Wundermittel für den Klimaschutz? Hier kommt es ausschließlich darauf an, dass möglichst wenig CO2 in die Atmosphäre gelangt, wo das passiert, ist völlig irrelevant.

Die Wärmepumpe gewinnt die Energie aus der Außenluft. Die Wärme wird verdichtet und damit der Innenraum erwärmt. Dafür ist Strom notwendig. Das Gerät hat einen „COP“ (Coefficient Of Performance) -Faktor. Er gibt an, um welchen Faktor es mehr Energie aus der Außenluft bezieht, als Energie aus Strom hineingesteckt werden muss. Er ist abhängig von der Temperatur der Außenluft.

Ist es wärmer, so ist da viel enthalten, mit abnehmenden Temperaturen wird es damit „dünner“.

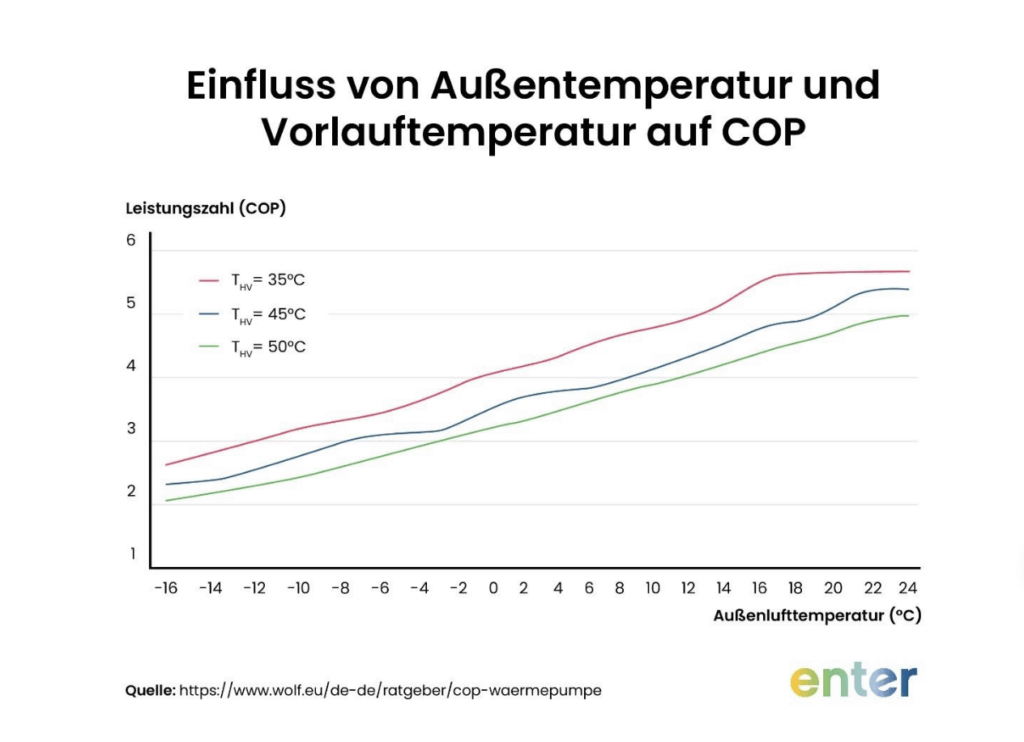

Ein Blick auf typische „Kennlinien“ dieser Anlagen:

Dort ist ein zweiter Parameter berücksichtigt: Die Temperaturdifferenz zwischen Außenluft und der Temperatur des Wassers in der Heizung selbst, die notwendige Vorlauftemperatur. Je größer die ist, desto mehr Arbeit zum Verdichten muss mit Strom verrichtet werden. Erhebt sich sofort die nächste Frage: Welche Vorlauftemperatur ist erforderlich? Beträgt die -3°C und es ist eine Vorlauftemperatur der Heizung von 50°C erforderlich, liest man einen COP von ca. 3 ab, bei einer „Niedertemperatur-Heizung“, realisiert dann als Fußbodenheizung, ist er deutlich höher: ca. 3,7. Bei einer im Winter nicht unüblichen Außentemperatur von -10° in der Nacht schnurrt der COP auf ca. 2,5 zusammen, wenn der Vorlauf 50°C erfordert, bei 35°C sind er noch deutlich über drei.

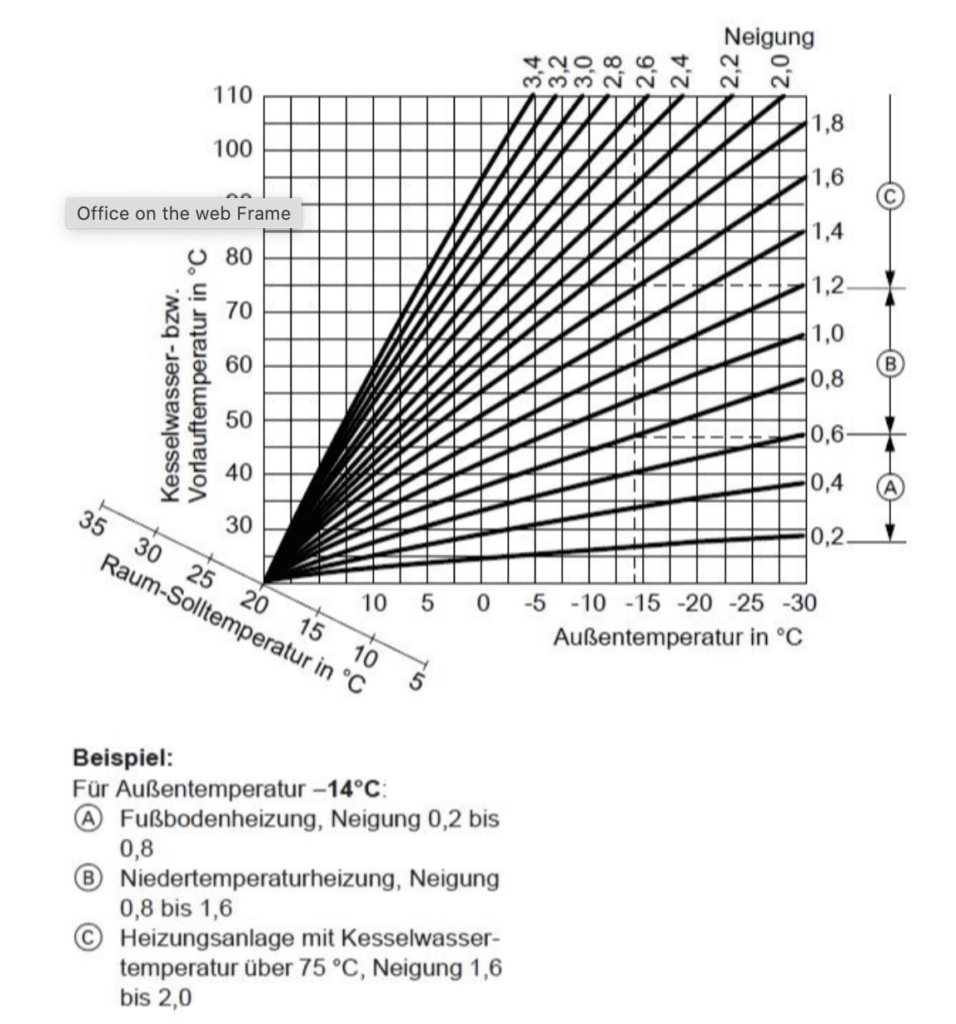

Um abzuschätzen, welche Temperaturen sich ergeben, konsultieren wir Heizungsfachleute:

Viessmann benutzt dieses Kennlinienfeld. Normal gedämmte Gebäude werden wohl nicht unter eine „Neigung“ von 1,3 kommen können. Wir erkennen: bei -10 °C Außen wird die Vorlauftemperatur wohl kaum unter 60°C liegen bei der großen Mehrzahl der Heizungen mit Konvektor-Heizkörpern. Sonst fällt die Raumtemperatur unweigerlich auf unter 20°C und das sollte man schon vermeiden. Ein Blick in das erste Diagramm verrät: Der COP einer Wärmepumpe wird nur etwa bei 2 liegen.

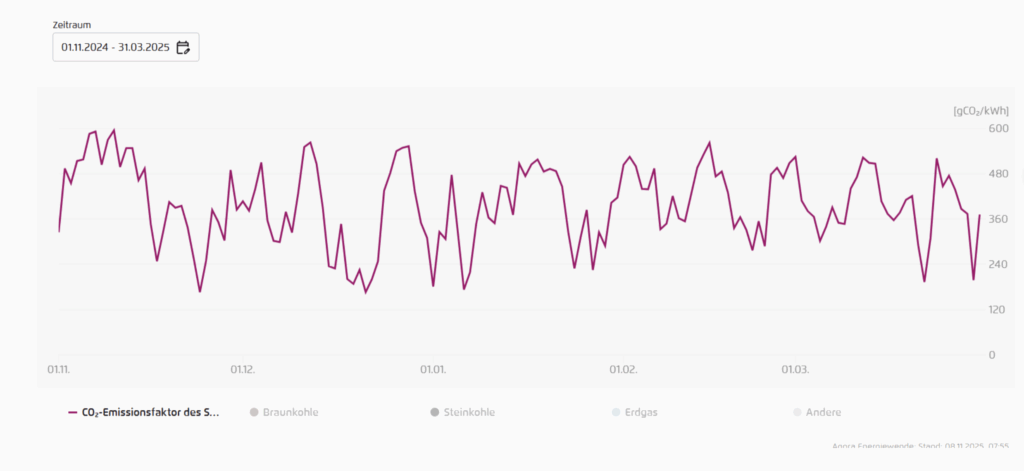

“Immerhin” werden Sie einwenden: Das ist ja noch immer ganz gut, man benötigt nur die Hälfte der Energie aus Elektrizität gegenüber einer rein elektrischen Heizung. Nur ist das eher nicht üblich, Erdgas ist in den allermeisten Gebäuden der Konkurrent. Wie sieht es mit dem CO2-Ausstoß im Vergleich zu unserem Strom aus? Erdgas kommt auf ca. 210 g CO2/kWh, sagt einer der „Ober-Energiewender“, Prof. Quaschning. Wie ist das mit unserem Strommix? Ein Blick auf die letzte Heizsaison:

Hier sehen wir: in der „kritischen Zeit“ ab 18 Uhr haben wir kaum unter 500 g CO2/kWh zu erwarten, Faktor 2,4 über dem Ausstoß einer Erdgasheizung. Sie können selbst innerhalb weniger Minuten ermitteln, ob bei Ihrer Anlage eine Wärmpumpe mit Blick auf “Klimaschutz” sinnvoll ist: Außentemperatur messen und die Vorlauftemperatur ihrer Heizung ablesen.

Schon können Sie im “Viessmann Diagramm” die Neigung bestimmen und dann schauen, wo Sie bei der Vorlauftemperatur im Winter landen. Dann im ersten Diagramm den erwarteten COP einer Wärmepumpe bestimmen.

Ergebnis ist wohl sehr oft: Bei normalen Wintertemperaturen ist die Wärmepumpe im Umfeld unserer Stromerzeugung bei „normal gedämmten“ Gebäuden eine größere CO2-Schleuder als eine herkömmliche Gasheizung. Erst bei Neigungen der Heizkennlinie von ca. 0,8 („Niedrigtemperaturheizung“) kann sie kleine Vorteile erringen bei CO2-Emissionen. Etwas anderes ist die Benutzung der Wärmequelle außerhalb der eigentlichen Heizsaison für die Warmwasser-Produktion. Bei Temperaturen um 20°C sehen wir den COP bei über 4, dann rechnen sich auch Wärmepumpen. Nur kann man dann Warmwasser noch CO2-ärmer produzieren (praktisch null Emissionen) mit eigener Photovoltaik und einem Elektroheizer im Kessel der Heizung, so das möglich ist. Auch Solarthermie wäre eine Möglichkeit in der Zeit von April bis Oktober warmes Brauchwasser zu gewinnen.

Wo eine Wärmepumpe ganz sicher punkten kann: Sie ist meist auf dem neuesten Stand der Technik gegenüber Gasheizungen, die 10 oder 20 Jahre oder noch älter sind.

Ältere Gasheizungen haben meist nur eine Nachtabsenkung oder so etwas wie einen Sommerbetrieb, moderne Wärmepumpen haben allerdings sehr genaue Steuerungen, die sogar von unterwegs erreicht werden können über Apps. Aber, das haben moderne Gasheizungen natürlich auch.

Auch mit ihnen kann bei guten Einstellungen (wann wird warmes Wasser wirklich benötigt, wann wird welche Wärme gebraucht?) Energie eingespart werden. Neuere Geräte sind effizienter.

In anderen Ländern sieht das auch im Winter völlig anders aus. Im Januar 2025 wurde in Frankreich im Mittel nur 45 g CO2/kWh Strom freigesetzt, in Norwegen waren es noch etwas weniger, auch bei vielen Nachbarn. Und da wären wir beim Kern der Probleme in Deutschland: Auch hier bremst die hierzulande noch praktizierte „Energiewende“ mit dem intrinsisch hohen Anteil an Kohlenstoffverbrennung. Aber darüber hatten wir ja schon oft berichtet.

Wenn es um die nun erforderlichen Taten beim Klimaschutz geht, bestimmen Gesetze der Naturwissenschaft und Technik. Das ist nicht unbedingt die Stärke von bestimmten Politikern, die da Gesetze zu verantworten haben.

Vielleicht hätten wir eine ganz andere Diskussion, wenn wir Strompreise wie in Skandinavien hätten. Bei einem Strompreis von 20 Cent /kWh entstehen deutlich weniger Kosten als bei uns in Deutschland, selbst, wenn im Winter mehr Strom für Wärme eingesetzt wird.

Davon sind wir in Deutschland aber weit entfernt. Es ist aber eigentlich noch schlimmer: die Stromreise werden bei uns weiter steigen, weil z. B. die Netzentgelt wegen der Energiewende ebenfalls weiter steigen werden.