Wir sind zugegeben etwas unentschlossen, welches Urteil wir dem Tagesschau-Podcast 11Km zum Thema „Grüner Stahl“ geben soll.

Löblich ist sicherlich, dass ein Überblick über die Situation in Deutschland gegeben wird. Was macht welcher Konzern aktuell?

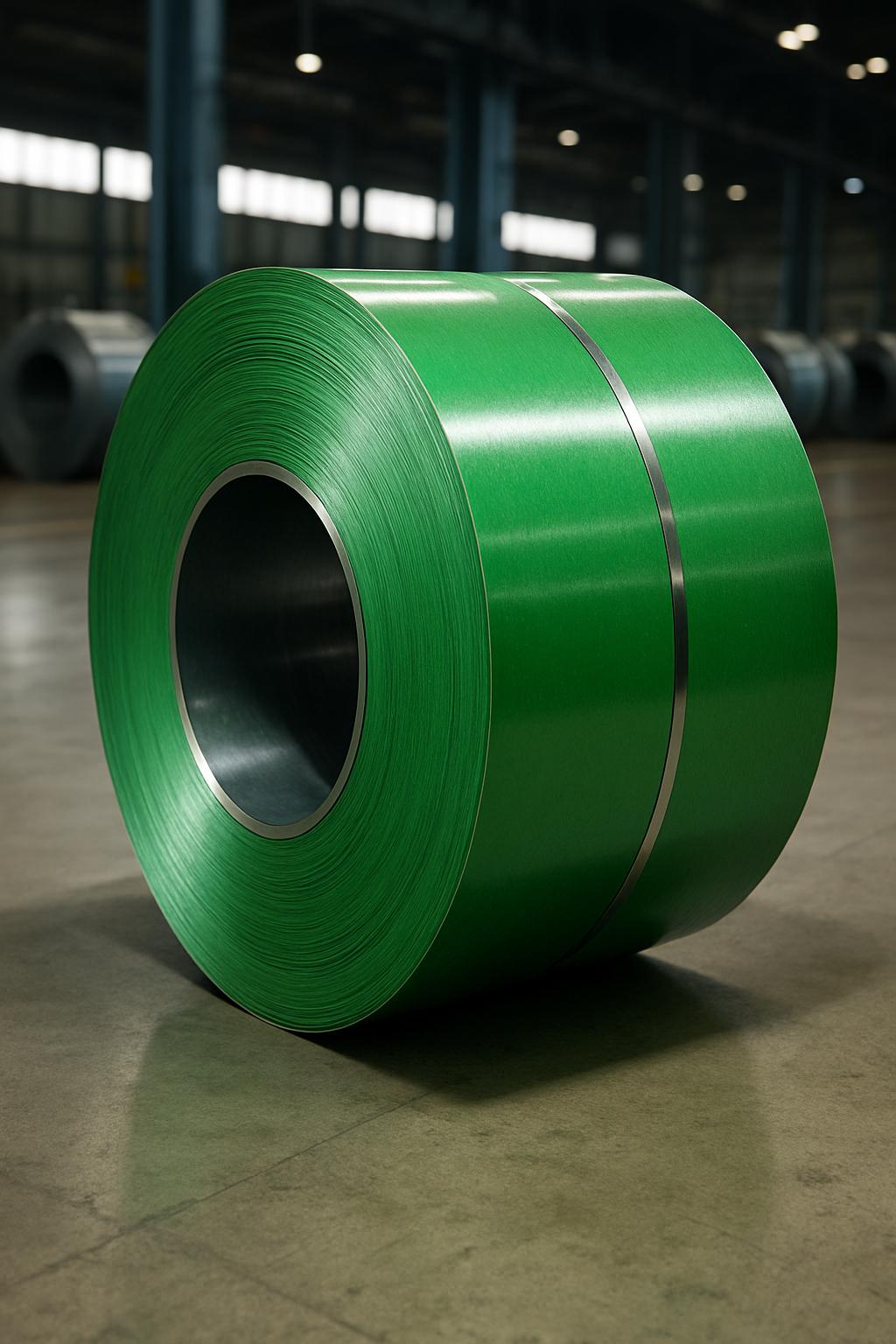

Und da gibt es große Unterschiede. Die Salzgitter AG hat bereits angefangen, einen Hochofen auf Wasserstoff umzustellen. ThyssenKrupp überlegt noch und ArcelorMittal hat die Pläne aufgegeben, seine Werke in Deutschland auf Wasserstoff umzustellen.

Irgendwie vergisst die Redaktion des Podcasts aber den Elefanten im Raum und das ist Grüner Wasserstoff. Zwar wird richtigerweise festgestellt, dass es zu wenig davon gibt, aber nicht, dass dieser wenige Wasserstoff erheblich teurerer ist als grauer Wasserstoff.

Man macht sich eher Sorgen, dass es möglicherweise nicht genügend Grünen Strom gibt, aber weniger über die Bezahlbarkeit von Grünem Wasserstoff.

Die Redaktion hat es auch nicht verstanden, die Sprache der Manager der Konzerne zu dechiffrieren. Immer wenn die sagen, es ist eine Aufgabe der „gesamten Politik“ und der „gesamten Gesellschaft“, dann meinen sie damit Subventionen, die sie gern hätten.

Die „Aufgabe“ ist also das Bezahlen eines Geschäfts, das ansonsten nicht wettbewerbsfähig wäre.

In diesem Fall also nicht nur Beihilfen zum Umbau der Produktion, die ArcelorMittal allerdings ausschlägt, sondern auch Beihilfen beim Grünen Wasserstoff, sollte der tatsächlich einmal in ausreichenden Mengen zur Verfügung stehen.

Skurril wird es allerdings, wenn eine Gewerkschaftlerin ArcelorMittal droht, dass diese eine gesellschaftliche Pflicht hätten.

Als wäre Deutschland der einzige Standort des Konzerns. In welcher Welt leben solche Menschen?

Im Grunde hatte das Fazit in letzter Zeit auch schon der Bundesrechnungshof und damit ins Schwarze getroffen. Grüner Wasserstoff wird eine Dauersubvention werden.

Wir berichteten.

In der Schule hätte ein Lehrer vermutlich unter so eine Arbeit geschrieben, leider leicht am Thema vorbei. 11km behauptet von sich ein Thema in aller Tiefe zu behandeln.

Hier wurde aber nur im seichten Wasser geschnorchelt.

Der Podcast und ein begleitender Panorama-Beitrag sind in der ARD-Mediathek zu finden.

Eine ganz andere Lösung scheint der Politik vorzuschweben.

Um den Preisnachteil zu dämpfen, überlegt die EU-Komission die Zölle zu erhöhen und die Importquote zu senken.

Deutschlandfunk:

Die EU-Kommission hat ihre bereits bekanntgewordenen Pläne zum Schutz der europäischen Stahlindustrie offiziell bestätigt. Die Brüsseler Behörde schlägt vor, die Importzölle von 25 auf rund 50 Prozent zu erhöhen, wie EU-Industrie-Kommissar Séjourné mitteilte.

Zudem soll die Quote für Stahleinfuhren aus dem Ausland halbiert werden. Die Produzenten in der Europäischen Union stehen wirtschaftlich unter Druck wegen einer schwachen Nachfrage, hohen Energiekosten und der Konkurrenz aus Fernost. Séjourné betonte, es gehe darum, die europäischen Stahlproduzenten und Arbeitsplätze zu retten.

Bevor die neuen Regeln in Kraft treten können, müssen das Europäische Parlament und die EU-Staaten zustimmen. Großbritannien forderte von der EU-Kommission eine Klarstellung zu den Auswirkungen der Stahlimportquoten auf britische Produzenten. Norwegen geht indes davon aus, dass es von dem Vorschlag der Europäischen Union nicht betroffen ist.

Saarlands Ministerpräsidentin Rehlinger schweben ebenfalls Zölle vor.

Tagesschau:

Auch die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) unterstützt die Forderung nach Einfuhrzöllen. Im Bericht aus Berlin sagte sie, hier in Deutschland produzierter Stahl müsse seine Chance bekommen. Wenn die Industrie hierzulande gegen Dumpingpreise ankämpfen müsse, dann sei das nicht fair. Es wäre falsch, jetzt Dinge kaputtzuschlagen, die danach nie wieder zum Laufen gebracht werden könnten

+++

Sie können es nicht lassen, mit Wetter-Themen Clickbait erzeugen.

Dominik Jung ist der Champion in dieser Disziplin.

Anfang November wird es mild in Deutschland und was wird in der HNA daraus gemacht?

Unerwartet mild: Der November beginnt mit einem Temperatur-Rätsel

Nein, kein Rätsel. Wir bekommen die Ausläufer des ehemaligen Hurricanes Melissa zu spüren. Der führt in einer Art südliche Schleppe warme Luft aus dem Süden nach Europa.

Das ist kein Rätsel, Jung hätte sich nur die Zugbahn des Sturmtiefs ansehen müssen, welches Melissa mittlerweile ist. Es befindet sich auf dem Weg in den Nordatlantik.

Und weil es so gut klickt, wird gleich noch ein Wintereinbruch in Aussicht gestellt.

Ab Mitte November könnte ein Temperatursturz bevorstehen. Oder auch nicht.

Traurig, dass so etwas in Medien publiziert wird.

+++

Nach dem CO2 Fußabdruck kommt jetzt der Hufabdruck.

Forscher haben Steaks in verschiedenen Gegenden der USA auf CO2-Emissionen untersucht.

Telepolis:

Wie Benjamin Goldstein von der University of Michigan in Ann Arbor mit seinem Team ermittelte, werden in den Städten der USA jährlich mehr als elf Millionen Tonnen Fleisch, davon 4,6 Millionen Tonnen vom Huhn, 3,7 Millionen Tonnen vom Rind und 2,7 Millionen Tonnen vom Schwein konsumiert.

Schon in den drei größten Städten in den USA, nämlich New York City, Los Angeles und Chicago, beträgt die konsumierte Menge insgesamt 3,2 Millionen Tonnen, die größtenteils in ländlichen Regionen produziert werden, was bislang von den CO2-Berechnungen meist nicht berücksichtigt wurde.

Dem Team zufolge handelte es sich bei der Studie um die erste Analyse, die systematisch die Umweltauswirkungen der weitläufigen Lieferketten der amerikanischen Fleischproduktion untersuchte.Sie zeigt einerseits, wie klimaschädlich die Produktion von Fleisch insgesamt ist, denn zusammengenommen übersteigen die allein aus dem Fleischkonsum in den USA herrührenden CO2-Emissionen nach dieser Studie die gesamten CO2-Emissionen, die innerhalb des Vereinigten Königreichs von Großbritannien mit 305 Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxidäquivalent und Italien mit 313 Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxidäquivalent entstehen.

+++

Batteriespeicher boomen. Sie lösen ein Problem, dass allerdings erst die Energiewende überhaupt generiert hat.

Ein Artikel in der Augsburger Zeitung kritisiert das Windhund-Prinzip.

Zahlreiche, auch unsinnige Anfragen für Speicher werden gestellt, weil das große Geld gewittert wird. Die Zeitung bemängelt das Fehlen eines Konzepts, was am Ende zu Preissteigerungen fvührt.

Der Speicherboom fällt auch deswegen so groß aus, weil der Energiewende ein Gesamtkonzept fehlt. Der Strom wird nicht nur häufig zu Zeiten produziert, zu denen er nicht gebraucht wird. Er wird auch oft da erzeugt, wo keine Abnehmer sitzen. Diese Diskrepanz muss das Netz auffangen – und das verursacht den größten Kostenblock bei der Transformation. Hinzu kommen hausgemachte Probleme beim Design des Strommarktes, kritisiert Löschel: „Durch die einheitliche Gebotszone in Deutschland fehlen lokale Preissignale für den Strom im Markt. Deswegen bringen wir Angebot und Nachfrage so schlecht zusammen und die Kosten für staatliche Markteingriffe und den Netzausbau steigen.

+++