Von Frank Bosse

Vor einigen Tagen wurden wir wieder erinnert an Klima-„Kipppunkte“, die Meldungen wie diese gingen (kurz) viral: Korallenriffe haben den „Point of no return“ nun überschritten. Schon allein der Begriff ist dabei unscharf. Ist da eine Schwelle, die ein zurückkehren unmöglich macht? Dann ist da eine „Hysterese“ eingebaut: Auch ein Zurückgehen eines Stressfaktors (meist Erwärmung) bewirkt lange nicht, dass der alte Zustand wieder erreicht wird oder dieser wird ganz unmöglich. Klassisches Bild: Die vom Tisch herunterfallende Glasflasche- sie zerspringt beim Aufprall und wird bestimmt nicht wieder heil danach.

So eng fassen das die Vertreter der „Kipppunkt-These“ oft nicht auf. Wie kam es überhaupt zu dem Begriff in Verbindung mit Klima? Wurden lange Studien verfasst, Paleo-Klimadaten ausgewertet, bevor er das Licht der Welt erblickte? Überraschung: NEIN! Eine wissenschaftliche Arbeit aus dem Jahre 2015 untersuchte die Herkunft der Phrase und bestimmte den Zeitpunkt: 2005. Da steht geschrieben:

Richard B. Alley used the phrase to sensitize people to the dynamics of abrupt change, and John Schellnhuber was quoted by journalists at the BBC and The Guardian warning of 12 potential tipping points in the earth system. In 2005, Schellnhuber popularized his ‘Tipping Points Map’ and co-organized a workshop on the topic with Tim Lenton and others.

Es waren Gespräche zwischen Joachim („John“) Schellnhuber, ex-Chef des PIK, und Journalisten, in denen der Begriff das erste Mal im Klimazusammenhang auftauchte. Erst danach begann das eigentliche Forschen am Inhalt. Das muss man wissen, wenn Kipppunkt-Erzählungen die Runde machen, schon die Begriffs-Entstehung war im Grunde PR, eine Wortschöpfung in Verbindung mit Klima eines Einzelnen gegenüber Medien, nicht etwa als Ergebnis mühseliger Forschung. Einige Skepsis bei solchen Meldungen ist also stets angebracht.

So auch im Falle der Warmwasserkorallen. Der angesprochene Report stammt auch (wieder) mit aus der Feder eines frühen Aktivisten des Themas: Tim Lenton. Da werden Zahlen für den „Tipping Point“ angegeben, im Korallenkapitel so:

The central estimate of the thermal tipping point for warm-water coral reefs of 1.2°C global warming above pre-industrial (Lenton et al 2023, Pearce-Kelly et al 2025) is already exceeded and without stringent climate mitigation their upper thermal threshold of 1.5C may be exceeded within the next 10 years.

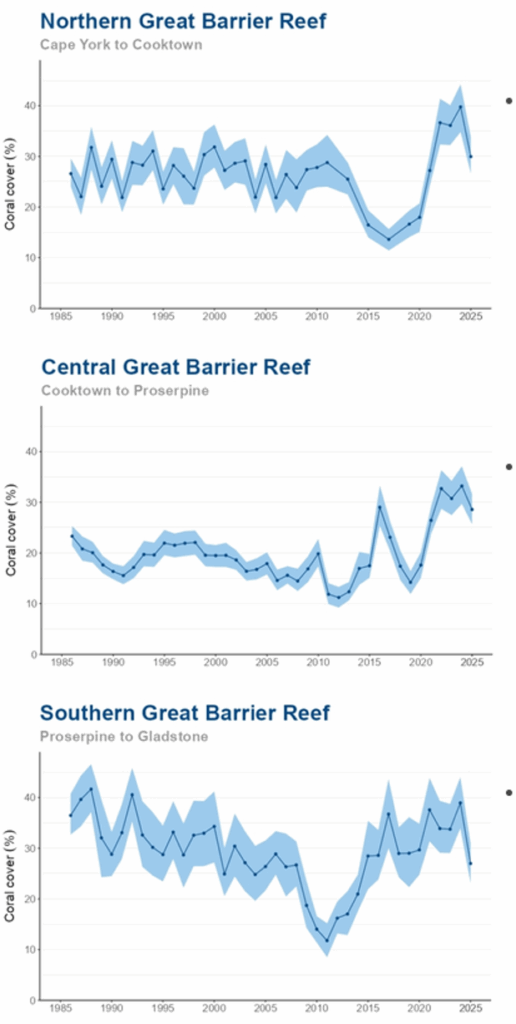

Das größte Korallen-Riff der Welt ist das „Great Barrier Reef“ nahe Australien. Da erscheinen regelmäßig Berichte über den Zustand, indem der von Korallen bedeckte Anteil bestimmt wird. Im aktuellen findet man räumlich aufgelöste Daten mit dieser Abbildung:

Vergegenwärtigen wir uns das Bild eines „Kipppunktes“: Ein Glasgefäß wird immer weiter auf einem Tisch zur Kante hinbewegt, irgendwann kippt es dann, das ist der gesuchte Punkt.

In den Jahren 2010-2020 war es beim Riff offensichtlich der Kante näher als gegenwärtig! In Summe der 3 Riffbereiche sehen wir aktuell praktisch die Werte der Bedeckung der 90er Jahre, nach der „Krise“ erholten sich die Bestände auf ein Maximum im Jahre 2024 wieder, die letzte Saison zeigte die Nachwirkungen eines El Ninos, es ging (erwartbar) etwas zurück, ohne der „Tischkante“ wirklich näher zu kommen, wenn die Zeit vor der Erschaffung des Wortes im Klimazusammenhang (2005) als Maßstab genommen wird. I

m “Tipping Point-Bericht“ wird ausgeführt, dass sich die Korallenpopulationen verschiedener Arten da änderten, das ist jedoch kein Hinweis auf ein „Kippen des Glases“, das dort so illustriert wird:

Links vorher mit üppigem Unterwasser-Leben, rechts nach dem „Kippen“, eine Steinwüste.

Der aufmerksame Leser wird einwenden: Auf dem Foto ist nicht das „Great Barrier Reef“ zu sehen, sondern ein karibisches.

Schauen wir also dahin.

Es gibt auch hier Berichte vom Stand und da findet man auch Einschätzungen zu Häufigkeiten des besonders gefährlichen „Bleichens“ („Bleaching“). Es tritt bei hohen Wassertemperaturen auf (>29°C) und dabei verlieren die Korallen ihre in Symbiose lebenden „Zooxanthellen“. Die Koralle hungert, das ist in der Tat lebensgefährlich, wenngleich nicht zwangsläufig tödlich.

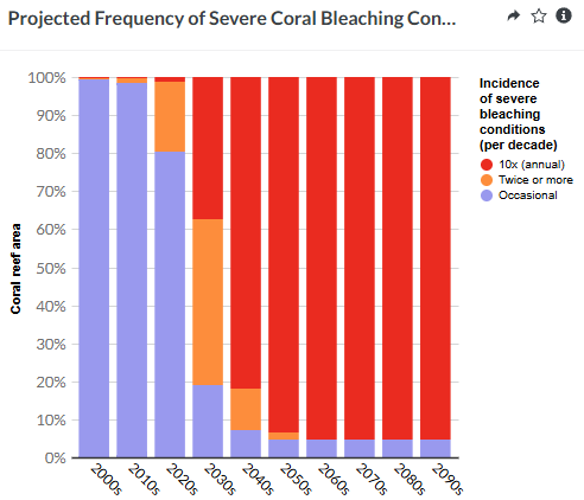

Sie kann sich erholen, nur darf es nicht zu oft in zu kurzer Zeit passieren. Über die Frequenz dieser Ereignisse heute und erwartet findet man diese Abbildung:

Bisher blieb es wohl im Rahmen, wirklich heftig soll es erst ab den 2030er Jahren werden, wenn mehr als 35% der Riffe monatlich (dunkelrot)von solchen Ereignissen heimgesucht werden sollen.

Bei all diesen Projektionen liefern die Meeresoberflächentemperaturen (SST) die entscheidende Datenbasis, die wird modelliert.

Wie dabei vorgegangen wird, macht diese Arbeit zum Thema deutlich. Im Abschnitt zu den Methoden wird es beschrieben:

These regional projections used temperature and pH data from the Coupled Model Intercomparison Project 6 (CMIP6) to create a multi-model annual mean for the historical hindcast and each of the four SSP future scenarios (SSP1–2.6, SSP2–4.5, SSP3–7.0 and SSP5–8.5). The multi-model mean used all available climate model outputs to date for temperature SSP1–2.6, SSP2–4.5, SSP3–7.0 and SSP5–8.5, respectively…”

Man nutzt das Multi Model Mean (MMM) aller CMIP6- Klimamodelle für SST- Projektionen speziell im karibischen Raum.

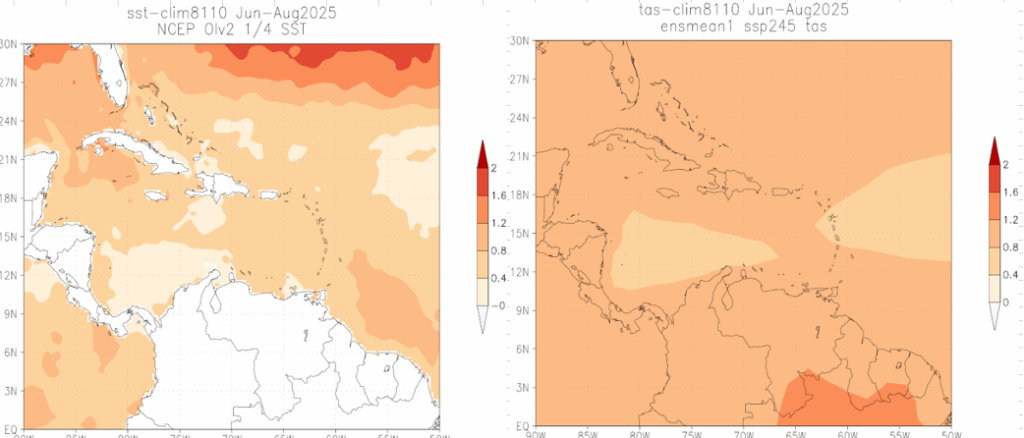

Ein erster Schritt zur Prüfung, wie sinnvoll dieses Vorgehen ist, dauert nur ca. 10 Minuten und ist leicht zu unternehmen mit dem KNMI-Climate Explorer. Dort kann man Beobachtungen der SST z. B. für den Sommer 2025 mit den Modellannahmen vergleichen und kommt zu diesem niederschmetternden Ergebnis:

Vergleich der Beobachtungen (links) mit dem Modelloutput des CMIP6 MMM (rechts) im Bereich der Karibik für den Sommer 2025.

Die Modelle laufen zu warm. Sie zeigen im Mittel eine Erwärmung, die ca. 38% mehr ansteigt als die Beobachtungen, wie eine Trendanalyse 1982-2024 zeigt. Das war nicht anders zu erwarten, schon im Jahre 2021 warnte Gavin Schmidt von der NASA, das MMM dieser Modelle für Vorhersagen zu benutzen:

„The default behavior in the community has to move away from considering the raw model ensemble mean as meaningful.”

Das liegt daran, dass in das Mittel auch Modelle eingehen, die anerkanntermaßen eine viel zu hohe Empfindlichkeit auf Klimaantriebe wie Treibhausgase aufweisen und so viel zu warmlaufen. Der ganze Ansatz zur Zukunft in der Korallen-Arbeit ist „ohne Bedeutung“. Erschwerend kommt hinzu, dass die verwendeten Modelle viel zu gering aufgelöst sind, um solche regionalen Entwicklungen bis hin zu einzelnen Riffs (!) auch nur halbwegs zutreffend zu beschreiben.

Im Vergleich sind die SST im Modell viel zu “einheitlich”. Alle „Vorhersagen“ der Entwicklungen sind damit mehr oder weniger für die Galerie. Ob solche groben Schnitzer nicht wenigstens der Peer Review-Prozess verhindern kann? Kann er, nur versagt er zu oft!

Und so kann man die „Mitte-Oktober Panik“ um Korallen zusammenfassen: Knallige Überschriften, kaum irgendwelche Substanz.

Weder die Korallen bei Australien noch die karibischen zeigen in 2025 das angesprochene „Kippen vom Tisch“. Das zeitweise Überschreiten von gewissen engen willkürlichen SST- „Grenzen“ sagt in Wahrheit kaum etwas aus.

Bleiben Sie Optimist, dass ihre 500 Mio. Jahre alte Geschichte und Temperaturen, die im globalen Mittel bis zu 15°C (zumindest abschnittsweise) höher waren als jetzt, nicht jäh im Oktober 2025 mit dem „Kippen“ zu Ende ist!