Von Frank Bosse

Wir wurden in den letzten Tagen mit Berichten über „Wildfires“ in Frankreich konfrontiert.

Eine gute Gelegenheit über solche Feuer und Klima nachzudenken.

Die erste Meldung vom 7. August im „Spiegel“ berichtete über ihr Aufflammen, ein Artikel hinter einer Bezahlscharanke.

Ein Bürgermeister kommt darin zu Worte:

„Jean-Jacques Marty, Präsident der Bürgermeister ländlicher Gemeinden im Departement Aude, sprach im Fernsehsender RTL am Donnerstagmorgen von einer »apokalyptischen Situation«. »So etwas haben wir noch nie erlebt, es ist wirklich eine Tragödie.“

Das Ereignis mag „singulär“ in der kleinen Region sein, großflächig bestimmt nicht.

Ein Bonner Experte für Waldbrände sagt:

»Dadurch entstand ein Feuer, das sich nicht mehr beherrschen lässt«

und meint die Trockenheit und die geografische Lage des Gebietes.

Am Schluss dann der „unvermeidliche“ Schlenker zum Katastrophismus:

„Die Situation wird sich aber wohl wieder verschlimmern: Es beginnt eine Hitzewelle, die Trockenheit und Winde mit sich bringt, die die Flammen wieder anzufachen drohen. Die Waldbrandgefahr steigt“

Nur drei Tage später, auch im „Spiegel“ dann die weitestgehende Entwarnung:

„Großbrand in Frankreich weitgehend gelöscht“

Der Mensch hat heute Technologien zum Feuerlöschen, die vor Jahrzehnten undenkbar waren.

Das ist eine sehr gute Nachricht. Mehr als 2.000 Feuerwehrleute mit moderner Technik waren im Einsatz und bezwangen innerhalb von nur drei Tagen das vermeintlich „unbeherrschbare Feuer“, wie der Experte meinte.

Die Lehre: Feuer haben heute weit geringere Auswirkungen als z. B. in „vorindustriellen Zeiten“ zwischen 1800 und 1900. Worin bestehen die für das Klima? Es entstehen mit ihnen große Mengen Aerosole, vor allem Ruß, in der Literatur „Black Carbon“ genannt. Wie lange mag das aktuelle Feuer in Frankreich vor 1900 gewütet haben mit viel Rauch? Wochenlang, bis sie „natürlich“ gelöscht wurden? Heute sind es nur wenige Tage, in denen die bewussten Aerosole entstehen können.

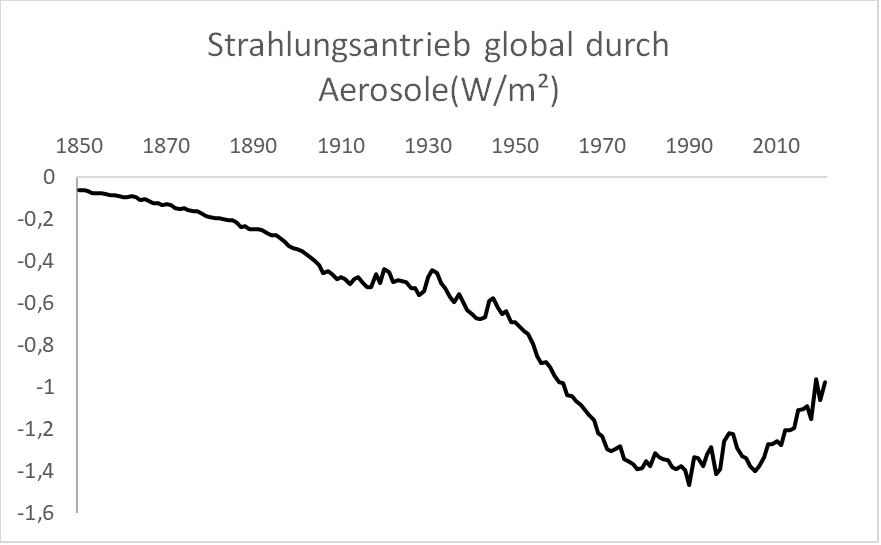

Wie sieht man also die Klimaantriebe durch Aerosole heute?

In dieser Beziehung ist diese Kurve etwas überraschend:

Sie ist das Ergebnis der aktuellen Einschätzung durch Experten, sie wurde mit den Daten von hier erzeugt.

Danach war der (global kühlende, daher negative Zahlen) Einfluss um 1850 nahe null, er wuchs deutlich nach 1950 und ging nach 1995 etwas zurück durch Maßnahmen gegen die Luftverschmutzung.

Nur: welchen Einfluss hatten „Wildfire“, die früher ja viel mehr zu den Aerosolen beitrugen als heute?

Es ist auch nicht so, dass die Wissenschaft sich nicht darum gekümmert hätte! Es gibt verschiedene Arbeiten, die diesen Einfluss „frei präparierten“, z. B. diese aus 2018 für die Nordhalbkugel und diese aus 2021 für die Südhalbkugel der Erde.

Letztere folgerte:

„With the improved biomass burning emissions presented here, PI-to-PD aerosol forcing (direct radiative forcing + cloud albedo forcing) in the SH changes from −0.61 to −0.35 W m−2, indicating that large uncertainties in aerosol radiative forcing may stem from uncertainties in the historical trend in biomass burning. Similarly, on the basis of ice core records from Greenland, Europe, and North America, Hamilton et al. (18) suggest that the reduction in biomass burning emissions may also occur in the Northern Hemisphere.“

Sie betont, dass der große Hub von 1850 bis zur Gegenwart so nicht stehen bleiben sollte, sondern um den Faktor von rund 0,5 reduziert werden müsse.

„Wildfire“ kühlten die Temperaturen in der Vergangenheit viel mehr ab, als bisher (und leider noch immer) angenommen. Wenn dem so ist, dann hat der Antrieb durch Treibhausgase also geringere Auswirkungen auf die Empfindlichkeit des Klimas (die „Climate Sensitivity“) als bisher angenommen. Nimmt man den bisher angenommenen Einfluss des Strahlungsantriebes dieser auf die Temperaturen wie sie eingeschätzt werden, der kühlende Einfluss durch Aerosole 1850-2000 ist jedoch kleiner, so leistet die Summe der Antriebe einen geringeren Temperaturhub (der ist ja gegeben aus Messungen) als gedacht.

Es wird mehr “Antrieb” in W/m² benötigt für die gleiche Temperaturänderung. Die Empfindlichkeit des Klimasystems auf Treibhausgase (zuvorderst CO2) nimmt dann ab! Das Beispiel zeigt, wie groß die Unsicherheiten beim Bestimmen dieser wichtigen Größe sind. In einer aktuellen Arbeit hat Nic Lewis im Jahre 2022 die neuen Erkenntnisse zum Aerosol-Antrieb verarbeitet und auch das reduzierte die wahrscheinlichste „Gleichgewichts- Empfindlichkeit“ (ECS) um ca. 0,8°C gegenüber den Annahmen des IPCC in seinem 6. Sachstandsbericht 2020.

Das schnelle Beherrschen der aktuellen Brände in Frankreich im Vergleich zu den viel verheerenderen Auswirkungen vor der Benutzung hochtechnologischer Feuerlöschmittel schärft so den Blick auf die großen Unsicherheiten in der Klimaforschung.

Es kommen fast noch größere durch die Einflüsse von Wolken hinzu.

Da ist gar nichts „in Stein gemeißelt“, besonders wenn da in die Zukunft gedacht wird.

So haben die Waldbrände und ihre schnelle Beherrschung in Frankreich eine ganz unverhoffte Pointe für das Klima. Nur ganz anders, als die „Katstrophenberichterstattung“ meinte.

+++