Im Jahre 2024 veröffentlichte Nature ein Papier zum Thema Klima.

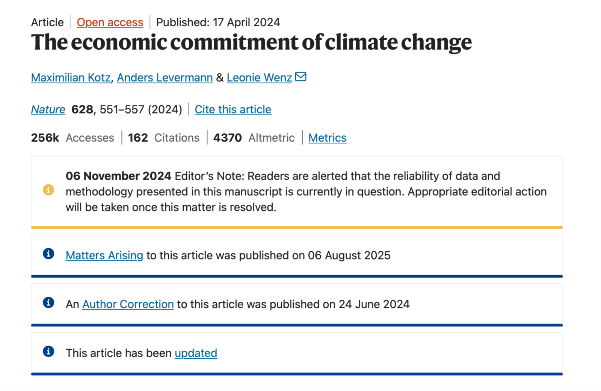

Es ging um mögliche wirtschaftliche Schäden, die ein sich wandelndes Klima mit sich bringt. Das Papier wurde von Wissenschaftler des Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (PIK) verfasst und es war in dem Jahr die zweithäufigste zitierte Studie aus dem Bereich Klima. Es fand seinen Weg bis hinein in UN-Reports.

Nun stellt sich heraus, dass die Zahlen bzw. die Methodik, mit denen gearbeitet wurde, offensichtlich falsch oder mindestens zweifelhaft sind.

Es wird sogar noch pikanter, die Reviewer der Studie haben bereits in dem Beobachtungsprozess auf nicht schlüssige Zahlen verwiesen.

Einer der Reviewer hat noch einen generellen Ratschlag für die Autoren:

Es könnte für diese Arbeit hilfreich sein, sich nicht den oft übertriebenen Darstellungen in einigen Veröffentlichungen anzuschließen.

Die Frage, die sich zwangsweise stellt: Warum veröffentlich Nature diese Studie, wenn die Gutachter im Vorweg solche Kritik daran haben?

Gelten im Bereich Klima die wissenschaftlichen Standards nicht oder musste hier nur schnell etwas veröffentlicht werden?

Die Verfasser der Studie haben auf die erste Kritik reagiert und ihre Zahlen überarbeitet.

Allerdings war dort die Botschaft schon längst einmal um die Welt.

Der Zusatz, den Nature anfügte im letzten Jahr, ist schon eine ziemliche Ohrfeige.

Nun folgt der nächste Akt, ein neues Papier hat sich die Methodik der Studie angesehen und kommt zu keinem guten Urteil.

Bestimmte Ergebnisse sind nach Meinung dieser Autoren um den Faktor 3 falsch

Kotz, Levermann and Wenz (henceforth, KLW) analysed how subnational gross domestic product (GDP) growth responds to year-to-year changes in temperature and precipitation. They reported that if historical relationships continue to hold, global GDP would be lowered by roughly 62% (central estimate) in 2100 under the Representative Concentration Pathway 8.5 ‘high emissions’ scenario, an impact roughly 3 times larger than similar previous estimates. Here we show that data anomalies arising from one country in KLW’s underlying GDP dataset, Uzbekistan, substantially bias their predicted impacts of climate change, KLW underestimate statistical uncertainty in their future projections of climate impacts, and additional data-quality concerns in KLW’s subnational GDP data warrant further investigation.

Mal sehen, was Nature nun macht.

+++

Bauer Willi hat Axel Bojanowski interviewt.

BW: Es gibt in der Landwirtschaft viele Mythen und Falschbehauptungen, die ständig wiederholt werden. Ein Beispiel: 15.000 Liter Wasser, die angeblich für ein Kilo Rindfleisch „verbraucht“ werden. Wenn man dem Mitbürger vorrechnet, wieviel Liter das bei einem Rind von 700 kg sind, fängt er auch an daran zu zweifeln, dass die Zahl stimmen kann. Vorher hat er aber darüber noch nie nachgedacht. Und trotzdem ist dieser Unsinn nicht auszurotten.

AB: Ja, das ist ganz typisch. Es gibt in den Medien selten Korrektive für umweltapokalyptische Behauptungen. Eine Pressemitteilung von Greenpeace wird behandelt wie eine Studie. Man findet irgendeinen Stoff in irgendeinem Produkt und gleich ist die Rede von „Gift in …“ die Rede, völlig unabhängig von der Dosis, die oft weit unter dem Grenzwert liegt. Mit hochmodernen Detektionsmethoden kann man halt alles nachweisen. Diese Überschriften bringen dann große Aufmerksamkeit, bringen Leser und bringen den Umweltorganisationen die Spenden. Es gibt eine gut eingespielte Zusammenarbeit zwischen NGOs und Medien. Die spielen sich die Bälle zu.

BW: Das fehlende Korrektiv finde ich sehr bedenklich. Mit den Sozialen Medien hat die Vierte Macht im Staat, die Medien, an Bedeutung verloren.

AB: Der Journalismus ist durch die Sozialen Medien unter Druck geraten und zwar in einem positiven Sinn. Jetzt gibt es die Möglichkeit, Dinge gerade zu rücken und mit Fakten zu überzeugen und so zu zeigen, dass die NGOs auch nur eine Lobby sind, die wie andere Lobby-Organisationen unterwegs sind.

+++

Wirtschaftsministerin Reiche will die Solarförderung streichen.

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche stellt die Förderung von Ökostrom aus privaten Photovoltaikanlagen infrage. „Neue, kleine PV-Anlagen rechnen sich schon heute im Markt und bedürften keiner Förderung“, sagte die CDU-Politikerin der „Augsburger Allgemeinen“. Die Preise für Anlagen und Speicher seien deutlich gesunken. An der Einspeisevergütung für bestehende Solaranlagen will Reiche aber nichts ändern. „Die Hauseigentümer haben für ihre Anlagen Bestandsschutz.“Wer Solarstrom auf seinem Dach erzeugt und in das Netz einspeist, erhält 20 Jahre lang pro Kilowattstunde einen festen Betrag. Dieser variiert nach Größe der Anlage, Art der Einspeisung und Zeitpunkt der Inbetriebnahme.

Je mehr Leistung die Anlage hat, desto geringer ist die Vergütung. Es gibt mehr Geld pro Kilowattstunde, wenn der gesamte erzeugte Strom ins Netz geht, statt nur der Überschuss nach Selbstverbrauch. Die Vergütung wird nach und nach gesenkt. Wer die Anlage im kommenden Jahr ans Netz bringt, bekommt weniger als derjenige, der jetzt startet.

+++

Dämpfer für die Windkraft.

Für einen Windpark in der deutschen Nordsee wurde kein einziges Gebot abgegeben.

Tagesschau:

Ein zentrales Problem der nun gescheiterten Ausschreibung war laut dem Verband die geringere Wirtschaftlichkeit der Flächen. Wegen der geplanten hohen Bebauungsdichte würden sich die Windräder gegenseitig verschatten, was die sogenannten Volllaststunden und damit die Erträge deutlich senkt. Die Branche fordert daher eine grundlegende Reform des Windenergie-auf-See-Gesetzes noch in diesem Jahr.

Auch die geologischen Bedingungen könnten wohl ein Grund für die ausgebliebenen Gebote sein. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche sagte, das ausgeschriebene Gebiet sei aufgrund seiner geologischen Bedingungen mit höheren Risiken behaftet. Dies führe zu entsprechenden Aufschlägen bei den Bietern, so die CDU-Politikerin.

Zudem seien Kundinenn und Kunden bei Stromabnahmeverträgen in Zeiten von Negativpreisen nicht mehr bereit, diese zu erfüllen, was den gesamten Finanzierungsplan eines Projektes infrage stellen. Der BDEW fordert deshalb, das Fördermodell auf zweiseitige Differenzverträge (Contracts for Difference) umzustellen. Dabei wird ein fester Strompreis zwischen dem Staat und dem Anlagenbetreiber vereinbart. Liegt der tatsächliche Marktpreis darunter, gleicht der Staat die Differenz aus. Steigt der Marktpreis jedoch über den vereinbarten Preis, muss der Betreiber die Mehrerlöse an den Staat abführen.

+++