Von Dr.-Ing. Bernd Fleischmann, www.klima-wahrheiten.de

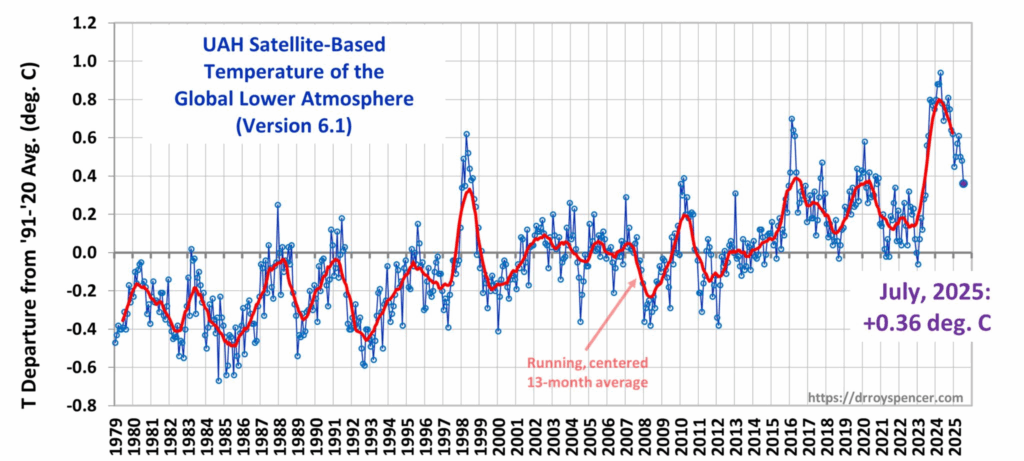

Seit Ende 1978 wird von Satelliten die globale oberflächennahe Temperatur erfasst. Die University of Alabama in Huntsville (UAH) wertet die Satellitenmessungen aus und Roy Spencer stellt Sie aufbereitet dar auf der Webseite https://www.drroyspencer.com/

Die Nulllinie ist der Mittelwert von 1991 bis 2020. Die blaue Linie verbindet die monatlichen Mittelwerte und die rote Linie ist der gleitende dreizehnmonatige Mittelwert. Ende 2023 hat dieser Mittelwert erstmals denjenigen von 1998 deutlich überschritten. Woher kommt der Temperaturanstieg, insbesondere 2023, und die starke Variation von Jahr zu Jahr?

1. El Niño Southern Oscillation (ENSO)

Mit El Niño (spanisch für das Christkind, weil der Effekt um Weihnachten am stärksten ist) bezeichnet man das Phänomen der Windumkehr im zentralen äquatorialen Pazifik, das den Aufstieg kalten Tiefenwassers vor Südamerika unterbindet und deshalb die Temperaturen dort stark anhebt – mit globalen Auswirkungen. Der gegenteilige Effekt wird mit La Niña bezeichnet und zusammen bilden sie die Südliche Oszillation ENSO. Rote Bereiche bedeuten höhere Meerestemperaturen als im Mittel (Grafik von https://www.climate4you.com/SeaTemperatures.htm): Die starken El Niños von 1997/98, 2015/16 und 2023/24 findet man in der globalen Temperaturkurve als starke Temperaturerhöhungen wieder. Im Juli 2025 war ENSO im neutralen Stadium und die globale Temperatur fiel auf das Niveau vom Juli 1998.

2. Atlantischer Niño

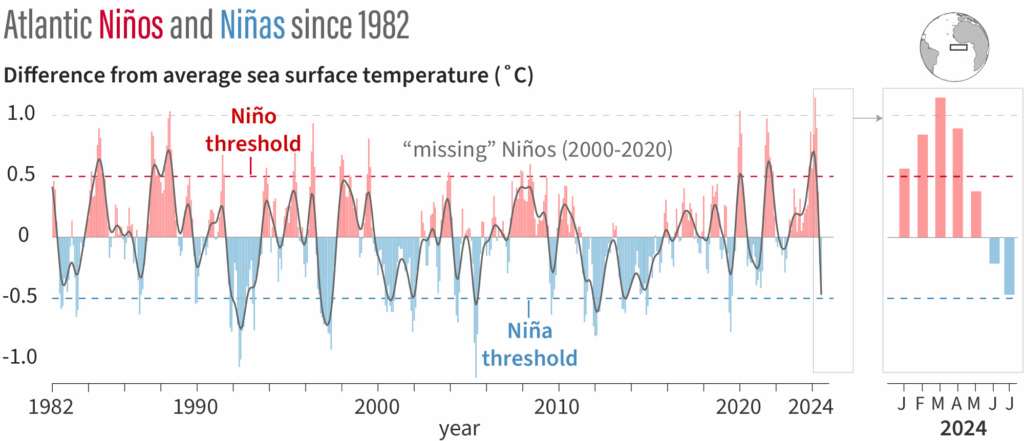

Im Atlantik gibt es ein ähnliches Phänomen wie im Pazifik. Die üblichen Passastwinde aus östlicher Richtung werden in unregelmäßigen Abständen abgeschwächt oder sogar durch Westwinde ersetzt. Diese verhindern auch hier den Aufstieg kalten Tiefenwassers, diesmal vor der äquatorialen Westküste Afrikas. Der Atlantische Niño von 2024 war der stärkste, seit es Aufzeichnungen gibt (seit 1982, rechts der Ausschnitt Januar bis Juli 24, von https://www.climate.gov/media/16295). Das Maximum war im März 2024. Er hat, ähnlich wie 1998, den globalen Effekt des pazifischen El Niño verstärkt und hat die hohen Temperaturen um einige Monate verlängert.

3. Der Rückgang der globalen Bewölkung

Seit Mitte der 1980er Jahre geht die Bewölkung global zurück. Parallel dazu nahm die Zahl der Sonnenstunden zu, in Europa um mehr als 200 Stunden pro Jahr, wie die Auswertung (links) des Copernicus-Service der EU zeigt (https://climate.copernicus.eu/esotc/2022/clouds-and-sunshine-duration). Der globale Rückgang der Bewölkung und ihre Folgen wurde in vielen Veröffentlichungen dokumentiert, u. a. In dieser: https://www.mdpi.com/2673-7418/4/3/17#.

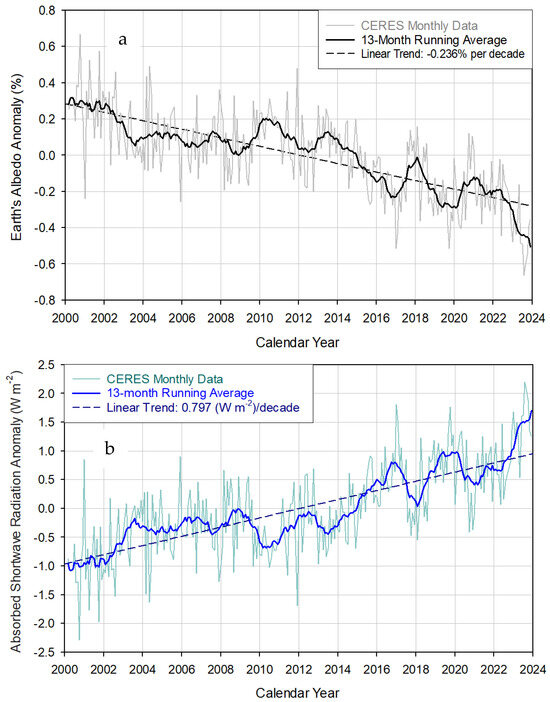

Sie zeigt im Teil a von Abbildung 1 (links) die Veränderung der globalen Reflexion der Sonnenstrahlung seit dem Jahr 2000, mit deutlich abnehmendem Trend aufgrund des Rückgangs der Bewölkung, der unter anderem wegen Luftreinhaltungsmaßnahmen, seit 2020 vor allem wegen saubereren Schiffsdiesels, erfolgte. In Teil b ist die von der Erdoberfläche absorbierte Sonnenstrahlung dargestellt, die insbesondere in den Jahren 2023 und 2024 stark zugenommen hat.

Seit 2000 hat die absorbierte Energie (genauer: die Leistungsdichte) um 2,7 W/m² zugenommen. Das ist genauso viel wie alle angeblichen anthropogenen Einflüsse von 1750 bis 2019 (IPCC Climate Change 2021: The Physical Science Basis, Seite 959). 2,7 W/m² bedeutet eine Erhöhung der absorbierten Leistungsdichte um 1,1 %, was einer Temperaturerhöhung um 0,8 °C entspricht. Das reicht aus, um den Temperaturanstieg seit 2000 größtenteils zu erklären.

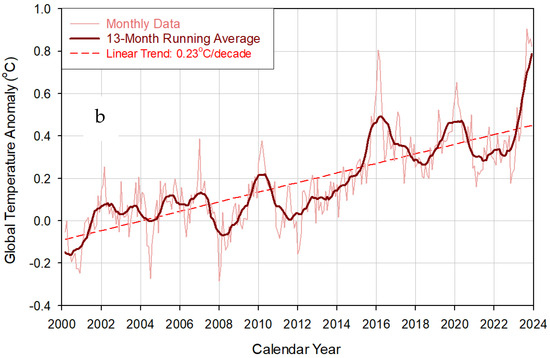

Die dritte Grafik, aus Abbildung 5 der zitierten Veröffentlichung, zeigt die globale Temperaturentwicklung im gleichen Zeitraum als Mittelwert von 6 verschiedenen Auswertungen. Die Übereinstimmung mit obiger Kurve ist sehr gut. Abweichungen ergeben sich in erster Linie durch ENSO-Ereignisse (z. B. La Niña in 2000, 2008 und 2012, El Niño in 2010, 2016 and 2024) und den Atlantischen Niño.

Zusammenfassung

Der Anstieg der globalen Mitteltemperatur der letzten Jahrzehnte ist in erster Linie auf den Rückgang der globalen Wolkendecke zurückzuführen. Dadurch verstärkte sich die Sonneneinstrahlung, insbesondere auch in Europa. Einen zusätzlichen Einfluss haben Ozeanzyklen wie der pazifische El Niño und der Atlantische Niño. Der Einfluss von Kohlendioxidemissionen auf die globale Temperatur muss demzufolge sehr gering sein.