Stefan Spiegelsperger hat sich auf seinem YouTube-Kanal mit der Bürgerbeteiligung bei Windkraft beschäftigt und kommt bei einem konkreten Projekt in Bayern zu erstaunlichen Ergebnissen.

Wer geringe Renditen bei hohem Risiko schätzt, der ist mit Windkraft gut beraten.

Sehr informativ, wer alles so mitverdient bei der Windkraft.

Dazu passt ein Artikel in der Welt zum Thema Windkraft in Schwachwindgebieten in Bayern.

Daniel Wetzel kommt zu dem Schluss, dass Windkraft in Bayern teurer ist als Strom aus dem britischen Kernkraftwerk Hinkley Point C, welches durch immense Baukosten aufgefallen ist.

Doch an einem schlechten Windrad-Standort mit einem „Gütefaktor“ von unter 50 Prozent dürfen die Betreiber dank des Paragrafen 36h EEG zusätzlich einen „Korrekturfaktor“ von 1,55 beanspruchen, um in der Beihilfen-Auktion überhaupt eine Chance gegen norddeutsche Standorte zu haben. Ergebnis: Statt 7,31 Cent streicht ein Schwachwind-Standort wie Altötting 11,33 Cent pro Kilowattstunde EEG-Vergütung ein, zahlbar aus dem Bundeshaushalt.

Erinnerungen werden wach: Die britische Regierung hatte dem Energiekonzern EdF 2016 für den Bau des Kernkraftwerks Hinkley Point C einen Fixpreis von 11 Cent pro Kilowattstunde Atomstrom über 35 Jahre zugesagt. Die Höhe der Subvention löste insbesondere unter deutschen Energiewende-Fans Hohn, Spott und Entsetzen aus: Der hohe Beihilfebedarf zeige, dass Atomkraft erledigt sei.

+++

In Talkshows sieht man sie fast nicht mehr, ihr Podcast wurde beim MDR aus dem Programm genommen: Claudia Kemfert.

Vielleicht liegt es einfach an zu viel Kontrafaktischem beim DIW.

Auch bei ihrem Chef Fratzscher kann man stets vom Gegenteil ausgehen, wenn er ein Statement macht.

Kemfert bekommt aber Interviews beim Klimareporter.

Die Speicher noch und nöcher sind auch dabei, nur anders umschrieben.

Und wir lernen, es gibt gute Gaskraftwerke, wenn Robert Habeck sie plant und schlechte, das sind die der neuen Wirtschaftsministerin Reiche.

Klimareporter°: Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche will für die neuen Gaskraftwerke die Ausschreibungen einfacher gestalten und dabei auf Anforderungen wie Umstellung auf Wasserstoff verzichten. Ohne diese Gaskraftwerke müssten wegen der Versorgungssicherheit Kohlekraftwerke länger laufen, sagt die CDU-Ministerin. Frau Kemfert, wie sehen Sie das?

Claudia Kemfert: Die Argumentation, ohne Gaskraftwerke müssten Kohlekraftwerke länger laufen, erscheint angesichts der zur Verfügung stehenden Alternativen zweifelhaft – sie verkennt und diskriminiert die Möglichkeiten von erneuerbaren Energien und Flexibilitätsoptionen. Viele dieser Technologien sind bereits heute verfügbar und teilweise schneller einsetzbar als neue Gaskraftwerke.

Erneuerbare Alternativen könnten zusammen deutlich mehr als die angestrebten 20.000 Megawatt Gaskraftwerke liefern. Studien zeigen, dass flexibilisierte Biogasanlagenkurzfristig 6.000 Megawatt bringen können und mittel- bis langfristig sogar bis zu 24.000 Megawatt zusätzlich erschließen könnten.

Auch die Wasserkraft könnte einige tausend Megawatt zusätzlich an Flexibilität bereitstellen. Hinzu kommen Batteriespeicher – Heimspeicher von über 10.000 Megawatt kurzfristig und über 30.000 Megawatt langfristig sowie Großspeicher bis zu 40.000 Megawatt – sowie etwas Geothermie.

Es gibt somit ein üppiges dezentrales erneuerbares Backup. Reiches Argument, ohne Gaskraftwerke müssten Kohlekraftwerke länger laufen, ist angesichts der verfügbaren erneuerbaren Potenziale nicht überzeugend.

Die Fokussierung auf fossile Gaskraftwerke statt auf den schnelleren Ausbau erneuerbarer Backup-Kapazitäten schafft problematische fossile Pfadabhängigkeiten. Das ist energie- und klimapolitisch kontraproduktiv.

+++

Das Alfred-Wegener-Institut hat ein neues Model entwickelt, um den Klimawandel zu analysieren. Kleinere Raster sollen auch regionale Entwicklung besser aufzeigen.

MDR:

Wie sich das Klima in der eigenen Region verändern wird, wollen immer mehr Menschen wissen: Landwirte, Städteplaner, Versicherungsmathematiker, Klimaforscher und einfache Bürger. Eine Studie von Forschern des deutschen Alfred-Wegener-Instituts (AWI) und des südkoreanischen IBS Center for Climate Physics (ICCP) bringt nun eine ganz neue Genauigkeit in diese Frage.

Bisher waren Klimamodelle recht grobe Werkzeuge: Sie arbeiteten meist mit Rasterzellen von 100 Kilometern Kantenlänge oder mehr. Das war ausreichend für globale Trends – aber viel zu ungenau, um etwa Unterschiede zwischen kleineren Regionen darzustellen. Das hat sich jetzt geändert. Das neue Klimamodell namens AWI-CM3 ist mit einer Auflösung von neun mal neun Kilometern für Festland-Regionen ein Meilenstein in der Klimamodellierung.

+++

Axel Bojanowski auf seinem Blog mit einem Evergreen: Dem Anstieg des Meeresspiegels mit Überflutung von Landmassen.

Wer sich für ein Grundstück in Schleswig interessiert, weil er in 80 Jahren Zugang zur Nordsee hat, der könnte eine Enttäuschung erleben,.

Die Adaption haben die Autoren einer “Studie” schlicht vergessen.

Die Bewohner haben sich angepasst, zum Beispiel mit Deichen. Landflächen weltweit sind in der Gesamtbilanz sogar gewachsen, berichten Forscher im Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. Zunehmender Wohlstand hat dafür gesorgt, dass sich Küstenregionen gegen den Anstieg der Ozeane schützen können. Doch diese Information fehlt auf den Karten von Climate Central.

Dass ein hoher Meeresspiegel nicht automatisch den Verlust von Land bedeutet, beweisen die Niederlande seit Jahrhunderten. Rund ein Sechstel ihres Landes haben die Niederländer der Nordsee abgetrotzt.

+++

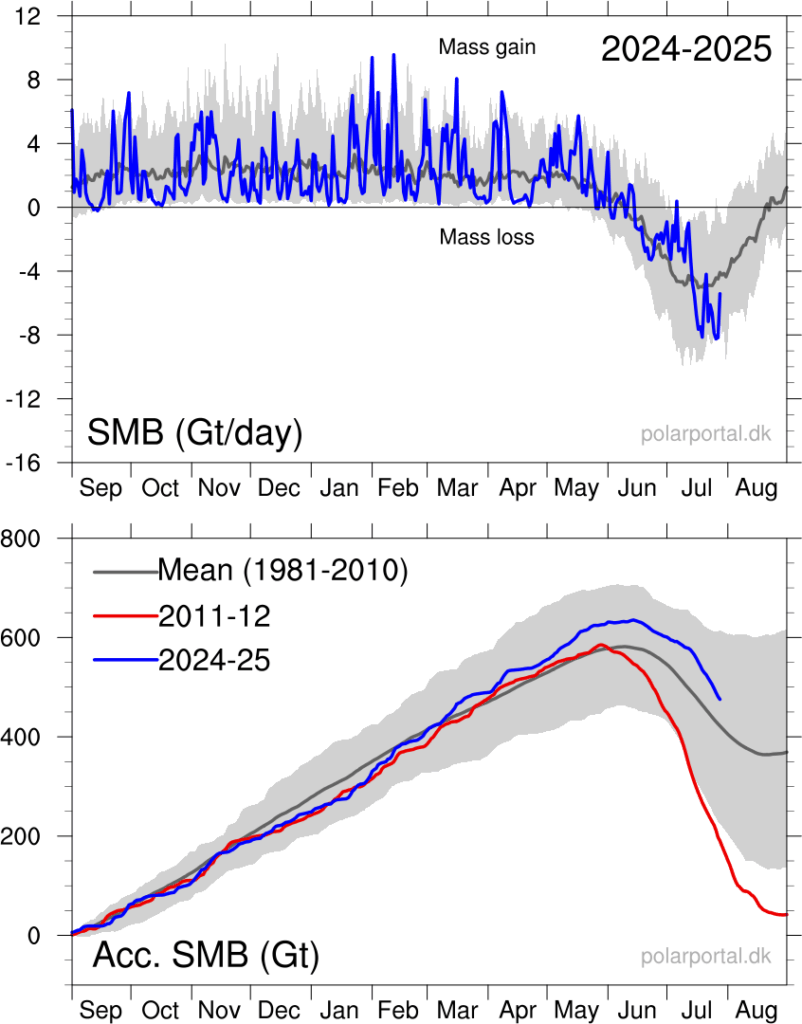

Ein Blick nach Grönland. Die Schmelzsaison ist in vollem Gange. Die Oberflächen-Massen-Bilanz (SMB) liegt diese Saison (blaue Linie) über den Jahresmittel 1981-2010 (grau) und sehr deutlich über den Rekord-Minus 2011/2012 (rot).

+++