Von Frank Bosse

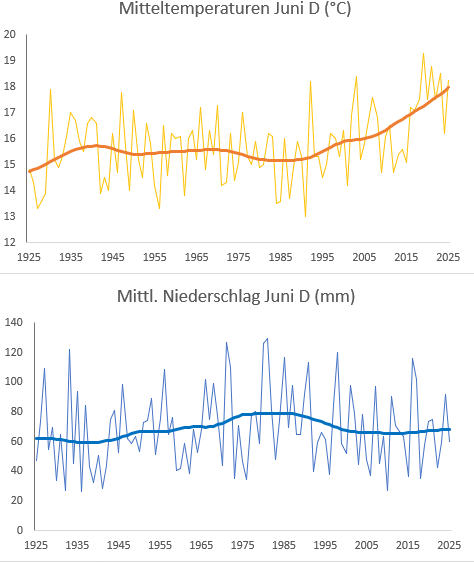

Da erreichte Deutschland eine Hitzewelle, sie führte zu sehr hohen Temperaturen landesweit, länger anhaltend im Südwesten. Die höheren Temperaturen auch bei solchen Ereignissen sind tatsächlich eine Folge des Klimawandels. Ein Blick auf die mittleren Junitemperaturen und -Niederschläge in den letzten 100 Jahren nach Daten des DWD:

In beiden Diagrammen wurde mit einem Loess-Filter geglättet, wie es der DWD auch tut.

Klar ist zu sehen, dass es sich seit den 80er Jahren um ca. 2°C im Mittel erwärmte. Das geht auch an den Maximaltemperaturen (Hitze) nicht vorüber, auch sie steigen an, sogar etwas mehr. Die Ursache ist thermodynamisch: Mit dem Antrieb (wissenschaftlich „Forcing“) durch Treibhausgase, weniger Aerosolen durch Luftreinhaltung usw., aber auch durch Bewölkungsänderungen sehen wir auch im Sommer einen klaren Trend. Anders verhält es sich bei Niederschlägen, da ist lediglich eine kleine „Beule“ in den 70er bis 90er Jahren zu erkennen, davor und danach ist da etwa das gleiche Niveau. Der DWD spricht in seiner Pressemitteilung zwar von:

„war der zurückliegende Juni erneut viel zu trocken“,

ein Blick auf die Daten zeigt jedoch, dass es in 42 der letzten 101 Jahre (41%) noch trockener war. Welches Kriterium hat der DWD für „viel zu“? Eine Standardabweichung bedeutet weniger als 33%. Selbst dieses Maß reißt der Juni, „etwas trockener“ wäre daher die korrekte Wortwahl.

Anders sieht es bei den Temperaturen aus. Die markierten keinen Rekord (2019 mit 19,3°C), es waren jedoch nur 4 Jahre der letzten 101 noch wärmer. Das ist hoch signifikant „wärmer“.

Wir merken uns: mit steigenden Temperaturen sind auch mehr Hitzewellen zu erwarten. Stimmt das?

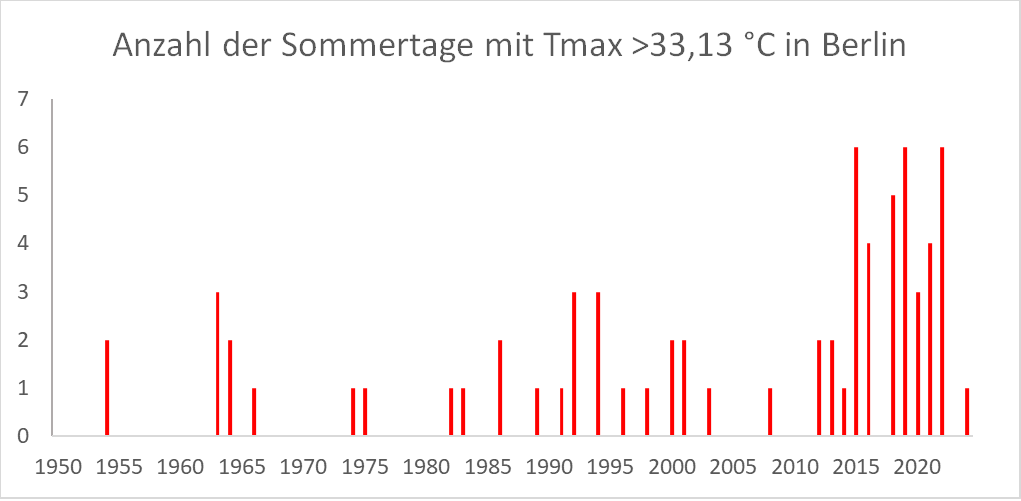

Ein Blick auf die Anzahl der Tage, die die höchsten 10% der Maximaltemperaturen („90% Perzentil“) der Tage des Sommers in Berlin bis 2024 ausmachen:

Im Bild ist auch die Temperaturschwelle dafür vermerkt. Klar zu sehen: Es werden mehr, insbesondere nach 2010 ist da eine klare Häufung (Daten: ERA5). Einzelne Ereignisse gab es schon früher, Klima macht jedoch die Häufung. Was man damit nicht beschreibt, ist die Atmosphärendynamik. Oder einfach gesagt: Welche Luftmasse wird wann durch welche Druckgebilde zu uns gelenkt?

So kam es auch, dass nach dem hohen Wert von 6 Tagen mit mehr als 33°C Maximaltemperatur im Jahre 2022 nicht ein einziger in 2023 und nur einer in 2024 (dem angeblichen „Höllensommer des Jahrtausends“, wir berichteten) verzeichnet wurde.

Wir merken uns: Die Wahrscheinlichkeit für starke Hitzewellen steigt mit der Erwärmung, Genaues kann man nach wie vor nicht vorhersagen mit „Klimamitteln“, zu viel Atmosphärendynamik ist im Spiel.

Zurück zur letzten Hitzewelle, in Berlin dauerte sie zwei Tage. Genau genommen nur einen, wenn man die physiologische Wirkung in den Vordergrund stellt. „Hitze“ wird nämlich im Empfinden nicht nur von der Lufttemperatur bestimmt, sondern zusätzlich von der Luftfeuchte. Der Mensch verfügt über eine Einrichtung, die man aktive Thermoregulation nennt: Er kann über die Haut Feuchtigkeit gezielt verdunsten, das kühlt. Das hat er auch von der „Wiege der Menschheit“ im tropischen Ostafrika mitgenommen. Sie ist Gegenstand des Fachgebietes „Physiologie des Menschen“, das jeder Mediziner als Pflichtfach kennenlernen muss. Eckhard v. Hirschhausen muss da geschlafen haben, denn sonst hätte er gelernt, dass „das menschliche Gehirn“ bei etwas über 40 Grad Außentemperatur NICHT „denaturiert“.

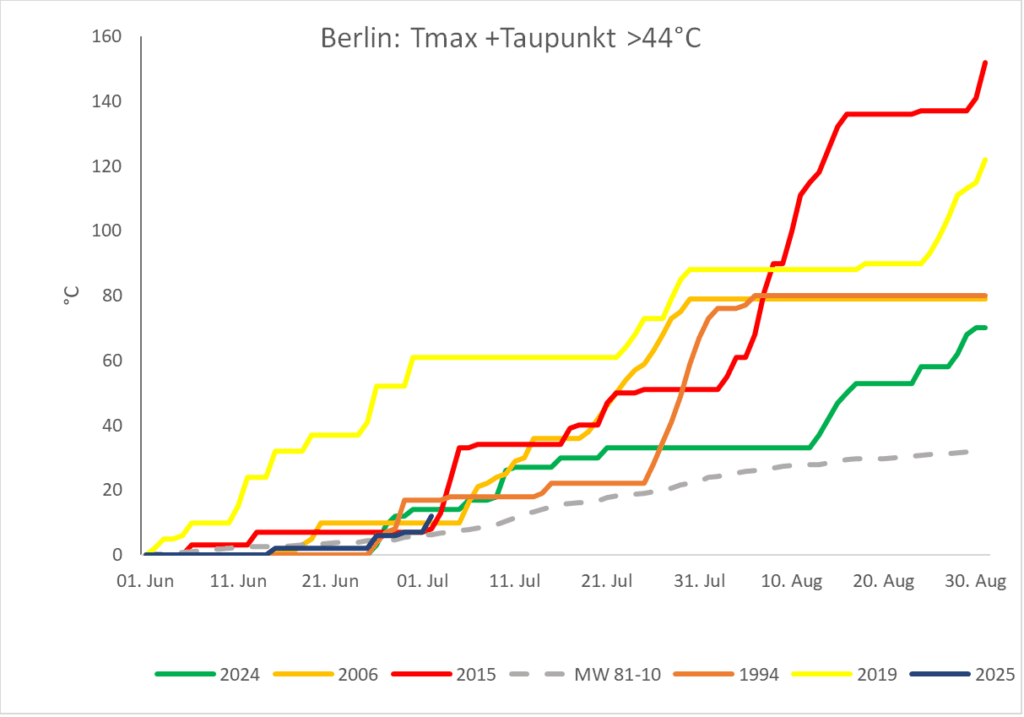

Die Thermoregulation funktioniert physikalisch via Verdunstung und je feuchter die umgebende Luft schon ist, desto schlechter funktioniert das. Ist es warm, so nennen wir feuchte Luft „schwül“. Dann empfinden wir nicht nur hohe Temperaturen heftiger, mit Blick auf die Physiologie ist das auch objektiv belastender. Ein Maß dafür ist die Taupunkttemperatur. Sie beschreibt die Temperatur, bei der eine Fläche kondensiertes Wasser zeigt wie die berühmte Flasche aus dem Kühler. Bei hoher Luftfeuchte muss man die weniger kühlen bis das passiert. Bei mehr als 16°C fühlt es sich richtig schwül an, weil wir dann bei viel Wärme beginnen, Schwierigkeiten beim kühlen zu bekommen. Das muss man unbedingt berücksichtigen, wenn man „Hitze“ einordnen möchte. Für Berlin haben wir das im vorigen Jahr getan und das sei nun fortgesetzt.

Der 1.7. 2025 war in Berlin zwar sehr warm (maximal 33°C) jedoch durch die niedrige Luftfeuchte (Taupunkt nur 8°C) verfehlte er das Kriterium für physiologische Hitze. Der 2.7. dagegen war noch wärmer (37°C) und leicht feuchter (Taupunkt 10 °C).

Klar ist auch, dass das Jahr 2019 (gelb) für den Juni Hitze-Maßstäbe gesetzt hat bis heute. Der Verlauf in 2025 ist dagegen recht normal bisher (Stand 2.Juli 2025). Vom 3.7. bis 7.7. spielte auch 2015 (rot) in einer ganz anderen Liga sowohl was Amplitude als auch Dauer angeht. Damals wurden auch bis zu 37°C erreicht, jedoch mit bis 17°C Taupunkt an mehreren aufeinander folgenden Tagen.

Der stärkste Hitzesommer in Berlin liegt 10 Jahre zurück.

Beim Entstehen der hiesigen aktuellen Welle musste man also sehr erstaunt sein, wenn da in manchem Wetterbericht im „Ersten“ davon die Rede war, dass es „diesmal“ so ungewöhnlich früh war, Ende Juni.

Die Großwetterlage führte dazu, dass sehr warme Luft über der iberischen Halbinsel „angezapft“ wurde und zu uns gelangte. Wie warm ist es da im Juni? Über 30°C sind immer drin, im Juli ist es da nur wenig (ca. 1,5 Grad) wärmer im Mittel. Also führt eine solche Wetterlage immer zu viel Wärme hierzulande im Sommer. Wie so oft wurden im Wetterbericht ein paar Halbwahrheiten eingestreut, um noch eine „klimabedingte“ Besonderheit der aktuellen Lage zu konstruieren. Auch mit den Langzeitdaten der Temperaturen ab 1950 über 33°C im Bild oben findet man das nicht: Im Juni waren 19% der richtig heißen Tage der Sommer im Juni, 44% im Juli und 37% im August.

Flugs wurden allenthalben auch „Hitze Tipps“ veröffentlicht. Mit Ihrem Wissen um die Thermoregulation befolgen Sie hoffentlich nie mehr den „Tipp“, im Innenraum nasse Handtücher aufzuhängen. Das erhöht die Feuchte da über allen Maßen und ist im Gegenteil gesundheitsgefährdend! Auch „das Schließen der Fenster tagsüber“ ist kontraproduktiv, wenn da in Räumen Menschen sind. Die erhöhen ebenfalls die Feuchte. Im Gegenteil: Fenster auf für viel Luftaustauch und Konvektion hilft, auch mithilfe von Ventilatoren. Bewegte Luft fördert den Abtransport der gesättigten Luft an der Haut und wir können ungehinderter verdunsten und damit der Hitze entgegenwirken.

Klimaanlagen sind nicht mehr „klimaschädlich“, sie passen im Gegenteil zu dem Überschuss, der sommers tagsüber durch das Überangebot von Photovoltaik hierzulande entsteht. Man kann sie mit ruhigem Gewissen benutzen, um die Wärmebelastung wirksam zu reduzieren. Am günstigsten natürlich mit eigenen Solarflächen, solange der Strom auch bei „negativ-Preisen“ so teuer ist. Auch ein „Geschenk“ der deutschen „Energiewende“. Wie auch immer: Sie sind ein hervorragendes Instrument, um Hitzefolgen zu vermeiden und im Ausland sehr verbreitet. Nur in Deutschland findet man sie abstruserweise zu wenig. Im neuen „Hitzeschutzplan“ der Grünen kommen sie nicht mit einer Silbe vor, stattdessen verschiebt man die Verantwortung für das Wetter zum Arbeitgeber, indem „Hitzefrei“ gefordert wird wie weiland an der Grundschule. Das ändert jedoch an der Hitze gar nichts. Verrückt!

Was bleibt von der ersten Hitzewelle des Jahres? Zumindest in Berlin war die „Welle“ nur einen Tag lang. Die Temperaturen steigen an, das ist offensichtlich und gut erklärlich. Der Mensch ist dem jedoch gewachsen und „Horrormeldungen“ haben oft genug keine rationale Grundlage. Mit besserer Technologie wäre noch mehr wirkungsvoll zu helfen, wäre da nicht weit verbreiteter uralter Aberglaube und Technologiefeindlichkeit. Das muss nicht so bleiben: seien Sie Optimist!