von Dr. Hans-J. Dammschneider, IFHGK

Meereis-Ausdehnung im Bereich des subarktischen Nordatlantiks

Die aktuelle Entwicklung seit dem Jahr 2015 und eine AMO-gestützte Trendeinschätzung

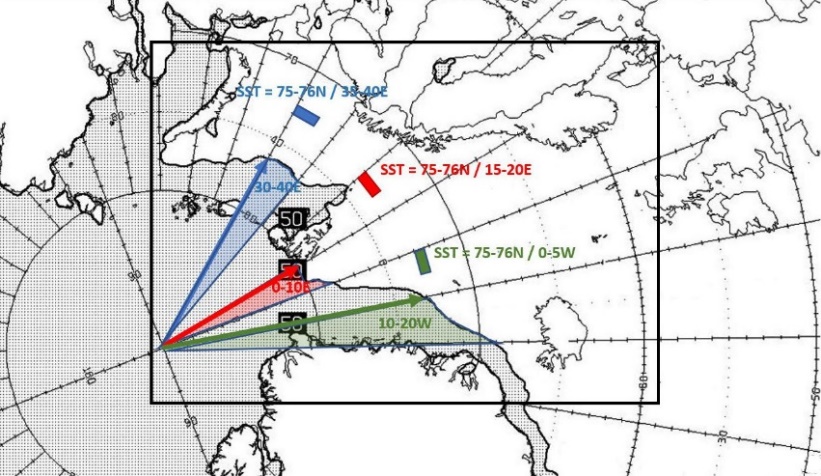

Seit Februar des Jahres 2015 dokumentiert der Verfasser wöchentlich die ´schwimmenden´ Eisrandlagen der Arktis – genauer gesagt im Bereich zwischen 30° West und 40° Ost, also im Gebiet des Nordatlantiks nördlich des Polarkreises (Grönland-See/Barents-See). Dabei wird protokolliert, wie weit jeweils (Woche für Woche) die Eisgrenzen vom geographischen Nordpol entfernt sind, und zwar entlang der 10°-Meridiane.

Als Datengrundlage dienen die täglichen Eiskarten des Kanadischen Wetterdienstes (aktuell abrufbar unter: https://weather.gc.ca/data/analysis/350_100.gif). Die gesammelten Daten werden im IFHGK grafisch aufbereitet, um die Veränderungen über die Zeit sichtbar zu machen.

Das Ziel dieses Vorgehens ist es, nicht nur allgemeine Aussagen zur Eisflächengrösse zu treffen, sondern gezielt aufzuzeigen, in welchen Regionen sich das arktische Eis stärker oder schwächer ausbreitet. So lässt sich nachvollziehen, wo genau sich das Meereis im Laufe der Zeit zurückgezogen oder ausgedehnt hat. Dies wiederum ermöglicht, die jeweiligen ´regionalen´ Temperaturveränderungen von Wasser/SST und Luft/Atmosphäre in Beziehung zu den tatsächlich eingetretenen Veränderungen der Eismassen zu setzen.

Im Februar 2025 war das Projekt genau zehn Jahre alt. In dieser Zeit wurden im Wochenrhythmus insgesamt fast 5000 Werte ausgemessen. Neben der Entfernung/Distanz der Eisränder zum Pol können über die Zeit auch Veränderungen in der Geschwindigkeit des Eisvorstoßes bzw. -rückgangs dargestellt werden.

Durch die kontinuierliche und lückenlose Datenerhebung hat der Verfasser ein gutes Gespür für die Verschiebungen der Eisgrenzen im nordatlantischen Arktisraum gewonnen. Die detaillierten Grafiken zeigen auf einen Blick, wie sich das Eis von Jahr zu Jahr im Detail bewegt hat. Typische Muster – etwa winterliche Ausdehnungen und sommerliche Rückzüge – lassen sich in ihrer Verteilung im Raum gut erkennen, ebenso wie übergeordnete Trends sichtbar werden.

Während diese Auswertungen für den Verfasser selbst ein ziemlich klares Bild ergeben (siehe nachfolgende Abbildungen), wird das Thema in der öffentlichen Wahrnehmung oft nur pauschal behandelt, d.h. meist nur übergreifend als ´die´ Arktis wiedergegeben. Um einen ersten spontanen Abgleich zu erhalten, hat der Verfasser am 4. Mai 2025 versuchsweise ChatGPT gefragt, wie sich die Meereisausdehnung im nordatlantischen Arktisraum seit 2015 entwickelt habe. Die Randbedingung der Abfrage war, dass sich die KI auf wissenschaftliche Daten vor allem der NOAA oder des NSIDC stützen müsse (*). Die Antwort lautete:

„Seit 2015 zeigt die Ausdehnung des Meereises in der nordatlantischen Arktis einen deutlichen Rückgang, wie durch wissenschaftlich fundierte Daten des National Snow and Ice Data Center (NSIDC) und der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) belegt wird.

Im Jahr 2015 erreichte die arktische Meereisausdehnung ihren Jahrestiefststand mit 4,43 Millionen km² am 9. September. Seitdem sind die jährlichen Minimumwerte tendenziell weiter gesunken. 2024 lag der Tiefststand bei 4,28 Millionen km² am 11. September, was den siebentniedrigsten Wert in der Satellitenaufzeichnung darstellt.

Der langfristige Trend zeigt einen Rückgang der Meereisausdehnung um etwa 12,4 % pro Jahrzehnt im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 1981–2010. Die letzten 18 Jahre (2007–2024) weisen die niedrigsten Jahrestiefstwerte in der Satellitenaufzeichnung auf, was auf eine fortschreitende Abnahme des Meereises hindeutet (nsidc.org+1climate.gov+1).

Dieser Rückgang des Meereises hat weitreichende Auswirkungen auf das arktische Ökosystem und das globale Klima. Die Verringerung der Meereisbedeckung beeinflusst die Lebensräume von Tieren wie Eisbären und Robben und trägt zur Beschleunigung des Klimawandels bei, da weniger Sonnenlicht reflektiert wird und mehr Wärme vom Ozean aufgenommen wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Meereisausdehnung in der nordatlantischen Arktis seit 2015 kontinuierlich zurückgeht, was durch die Daten des NSIDC und der NOAA wissenschaftlich belegt ist.“

(* gem. ChatGPT, siehe ´Quellen´)

Nun ist es ja keine Zauberei, sich die betreffenden Eis-Daten auch selbst und ohne ChatGPT-´Knecht´ abzufragen. Leider ist das Ergebnis dieser Recherche für die sogenannte KI jedoch wenig erbaulich. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass ChatGPT die Quellen offenbar selektiv aus- und bewertet. Anders, und pointierter bzw. zusammengefasst gesagt: Vertrauen kann man ChatGPT in diesem Thema offenbar und leider nicht entgegenbringen.

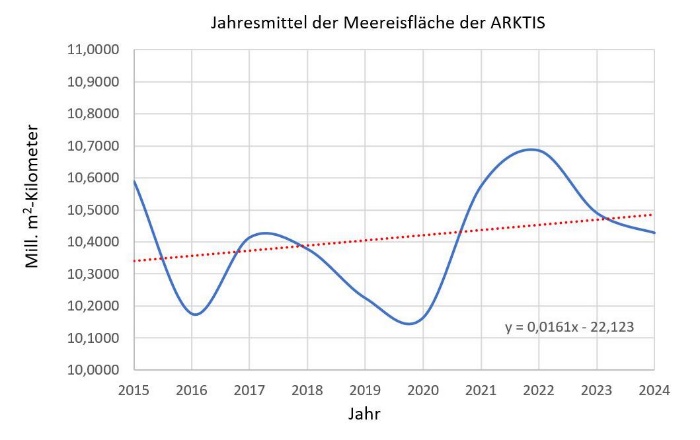

Die Original-Werte der NOAA (siehe Abb. 1) zeigen nämlich, dass zwischen 2015 und 2025 die Meereisfläche in den Jahresmittelwerten sogar zugelegt hat. Und dies nicht nur im Nordatlantikbereich (darauf kommen wir später zurück), sondern insgesamt in der Arktis:

Abb. 1: Meereisflächenausdehnung (Daten NCEI / NOAA , https://www.ncei.noaa.gov/access/monitoring/snow-and-ice-extent/sea-ice/N/0 )

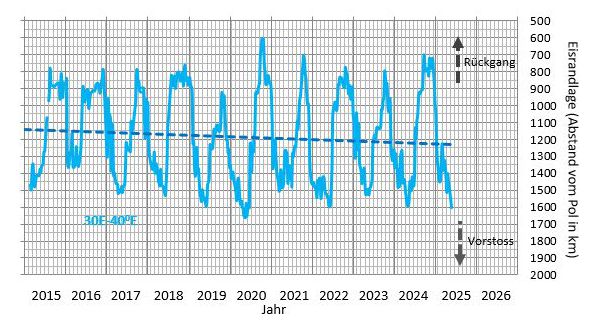

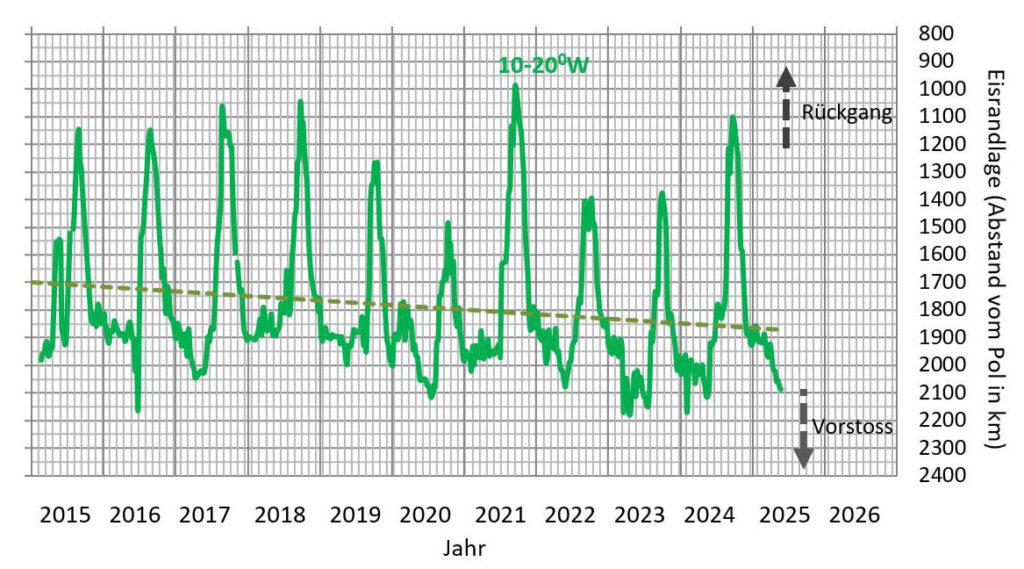

Eigene Auswertungen der Eisrandlagen, die, wie gesagt, über eine wöchentlich durchgeführte Ausmessung der Eisgrenzlagen auf den Längengraden 30W bis 40E erfolgten, zeigen grafisch zusammengefasst (Abb. 2) ebenfalls eine andere Entwicklung, als sie ChatGPT (nach NSIDC/NOAA!?) darstellt:

Abb. 2 : Eisrandlagen im Bereich des arktischen Nordatlantiks zwischen 30W und 40E

(Kartenauswertung nach ENVIROMENT CANADA, ANALYSIS ICE COVERAGE

https://weather.gc.ca/mainmenu/modelling_menu_e.html )

Fakt ist: Alle Eisrandlagen stossen seit 2015 i.M. nach Süden vor. Nicht wirklich dramatisch, aber i.M. gut erkennbar. Und an keiner einzigen Profillinie ist ein Rückgang der Eisgrenzen zu vermerken … was den Schluss zulässt, dass zumindest im Nordatlantik an diesen Punkten/Bereichen auch keine Abnahme der Eisflächen stattgefunden haben kann. Natürlich bleibt dabei eine Unsicherheit, da ein ´Profil´ nun einmal nur eine Linie darstellt und damit noch keine Fläche repräsentiert.

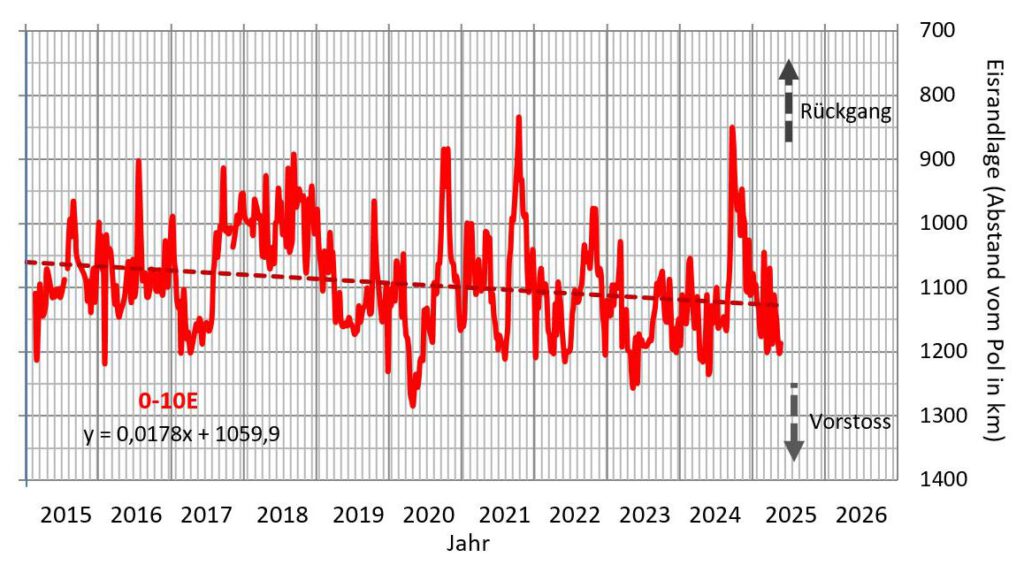

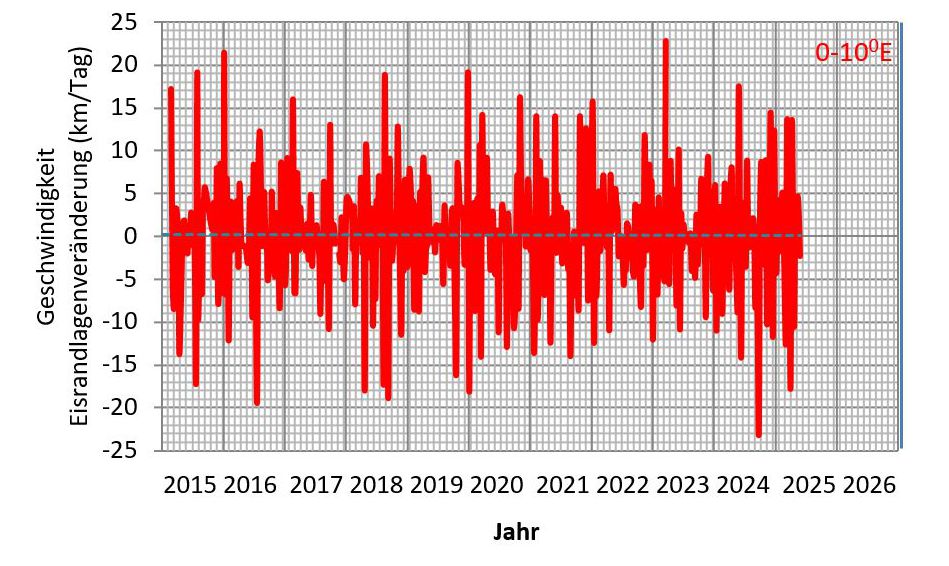

Abb. 3: Eisrandlagen-Veränderungsgeschwindigkeit, Bereich 0-10E

Die Geschwindigkeit, mit der sich die Eisrandlagen über die Zeit ´bewegen´, ist seit 2015 nahezu gleich geblieben, hier ist in keinem der Meridiane ein Trend erkennbar.

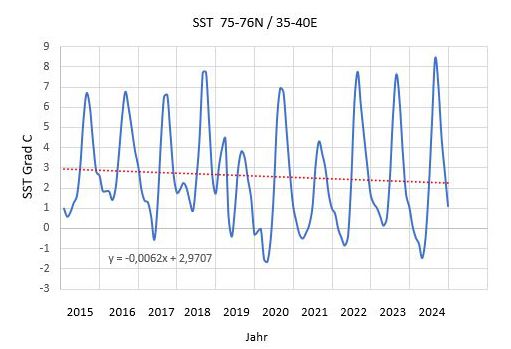

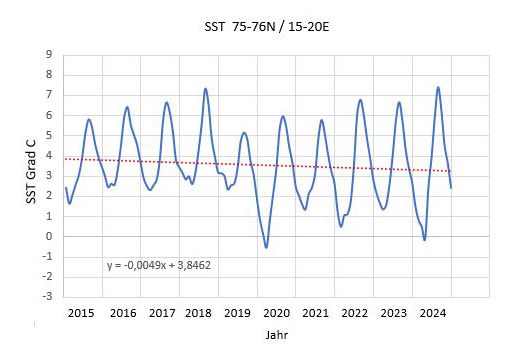

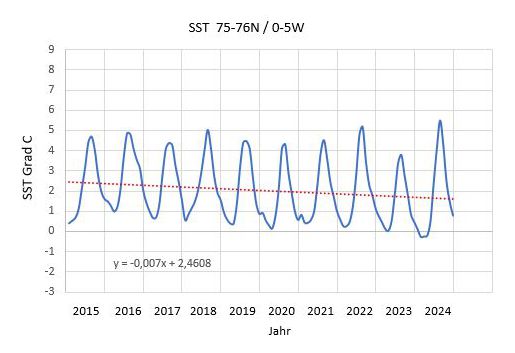

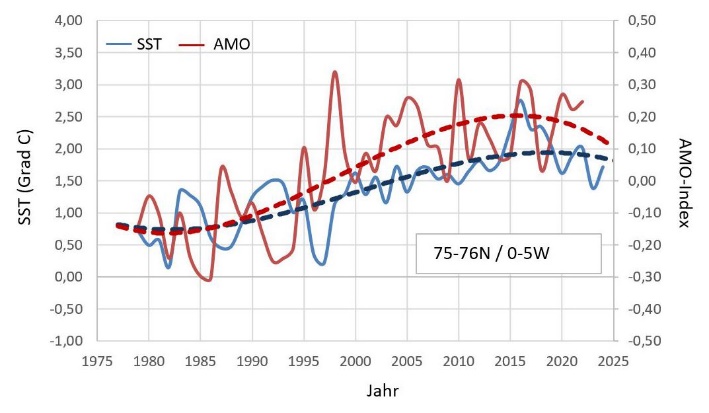

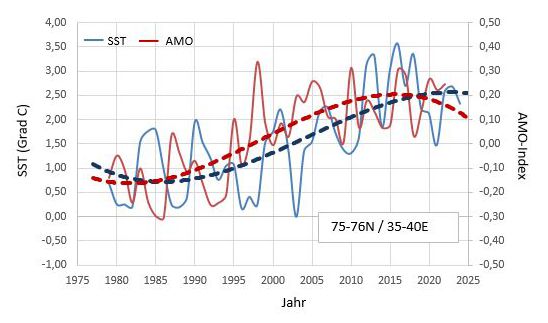

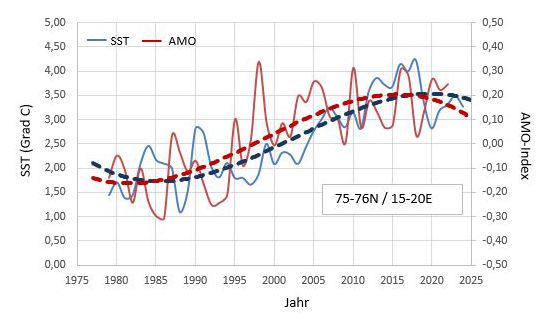

Die aus den ERSST-Daten ermittelten Wassertemperaturen (Bereiche siehe Abb. 4) haben sich seit 2015 sozusagen analog zu jenen der Eisgrenzen verändert/i.M. verringert. D.h. der min. seit 2015 erkennbare Trend zu meridional vorstossenden Eisgrenzen bildet (erwartbar?) in gewissem Umfang die Veränderungen der Wassertemperaturen des subarktischen Nordatlantiks ab:

Abb. 4 : Wassertemperaturen/SST im Bereich des subarktischen Nordatlantiks (Daten NOAA ERSSSTV5

monthly mean, https://psl.noaa.gov/data/atmoswrit/timeseries/index.html , Flächengrundlage

siehe Abb. 2)

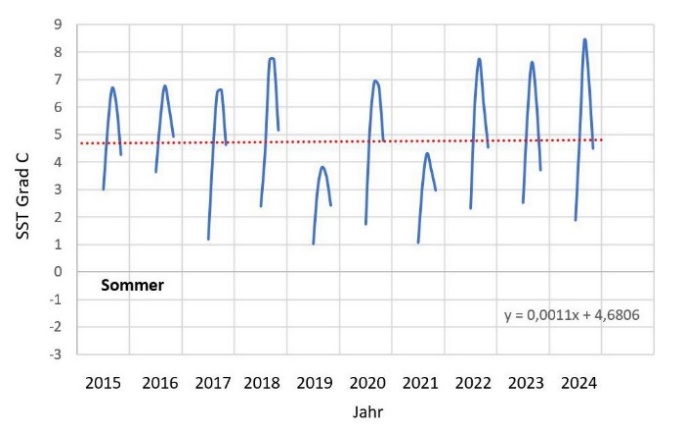

Interessant ist, dass der Rückgang der SST/der Wassertemperaturen im westlichen Teil des Nordatlantiks (75-76N/0-5W, Grönland-See) quantitativ-relativ etwas durchgehender ausfällt als im östlichen Bereich (75-76N/35-40E, Barents-See), wobei die mittleren Veränderungen vor allem auf die Wintertemperaturen zurückzuführen sind (siehe Abb. 5), während die Sommertemperaturen sich praktisch nicht verändern.

Abb. 5 : Wassertemperaturen / SST im Bereich des Nordatlantiks auf 75-76N/35-40E im Sommer-Halbjahr

(links) und im Winter-Halbjahr (rechts), Daten NOAA ERSSSTV5 monthly mean

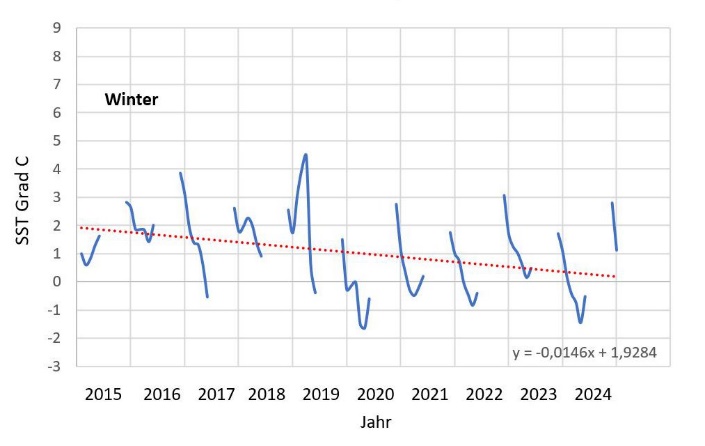

Aber auch die Lufttemperaturen im Bereich des subarktischen Nordatlantiks sinken seit 2015 im Mittel ab:

Abb. 6: Lufttemperaturen im Nordatlantik, Bereich Island-Spitzbergen-Prinz Georg Land

(NASA/GISS-Daten aus https://data.giss.nasa.gov)

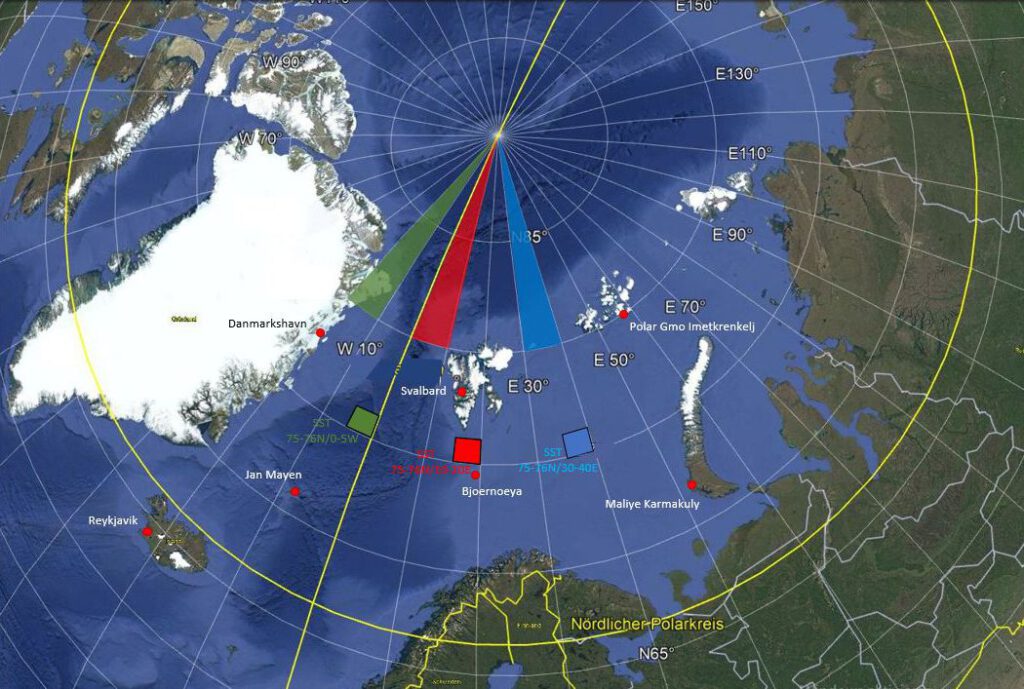

Abb. 7 : Sektoren der Eisrandlagenbeobachtungen und Stationen bzw. Gebiete/Stationen der verwendeten

SST- sowie Lufttemperatur-Messungen (Kartengrundlage ´google earth´)

Dies sollte eigentlich gemäss der allgemeinen Vorstellungen eines globalen Klimawandels so nicht sein. ChatGPT sagt dazu:

„In den letzten zehn Jahren (2015–2025) haben sich sowohl die Lufttemperaturen in der Arktis als auch im nördlichen Nordatlantik signifikant verändert.

Arktische Lufttemperaturen (60°–90° N)

Die Arktis erwärmt sich seit Jahrzehnten schneller als der globale Durchschnitt – ein Phänomen, das als „Arctic Amplification“ bekannt ist. Seit 1980 steigen die Temperaturen in der Arktis etwa dreimal so schnell wie weltweit

- 2023: War das sechstwärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1900, mit einer durchschnittlichen Jahrestemperatur von etwa −7 °C. Der Sommer 2023 war der bisher heißeste mit einer Durchschnittstemperatur von 6,4 °C (2noaa.gov+2NOAA Arctic+2)

- 2024: War das zweitwärmste Jahr seit 1900, mit einer Temperaturabweichung von +1,20 °C gegenüber dem Mittelwert von 1991–2020

(NOAA Arctic+7NOAA Arctic+7NOAA Arctic+7)

Diese Erwärmung führt zu einem beschleunigten Rückgang des Meereises, häufigeren Extremwetterereignissen und einer verstärkten Freisetzung von Treibhausgasen aus dem auftauenden Permafrost.

Lufttemperaturen im nördlichen Nordatlantik

Der nördliche Nordatlantik (insbesondere die Barentssee) zeigt ähnliche Erwärmungstrends wie die Arktis, jedoch mit regionalen Unterschieden:

- 2023: Gab es in der Barentssee überdurchschnittliche Temperaturen in allen Jahreszeiten, mit besonders großen Abweichungen im Herbst 2022 und Winter 2023 (NOAA Arctic)

- 2024: Setzte sich der Erwärmungstrend fort, wobei der Herbst 2023 und der Sommer 2024 besonders warm waren (5NOAA Arctic+5NOAA Arctic+5)

Diese Erwärmung beeinflusst nicht nur das Meereis, sondern auch die Meeresströmungen, die Wetterbedingungen in Europa und die Lebensräume mariner Ökosysteme.

Fazit

Die letzten zehn Jahre waren in der Arktis und im nördlichen Nordatlantik von außergewöhnlicher Erwärmung geprägt. Diese Veränderungen haben tiefgreifende Auswirkungen auf das Klima, die Umwelt und die menschlichen Lebensbedingungen in der Region.

Die Daten, die der Verfasser u.a. für die o.a. Stationen für den Zeitraum seit 2015 abgefragt hat, zeigen also das Gegenteil dessen, was ChatGPT sagt: Die Lufttemperaturen sinken i.M. tatsächlich signifikant ab!

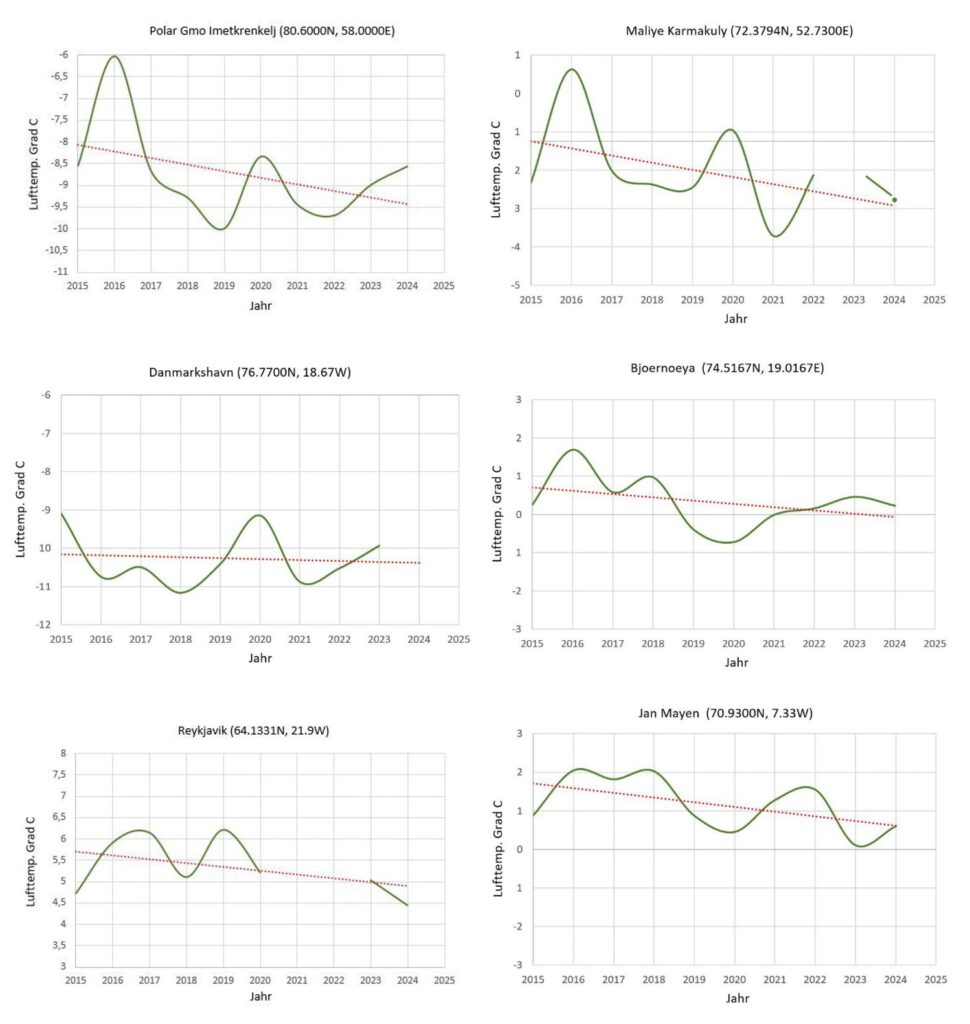

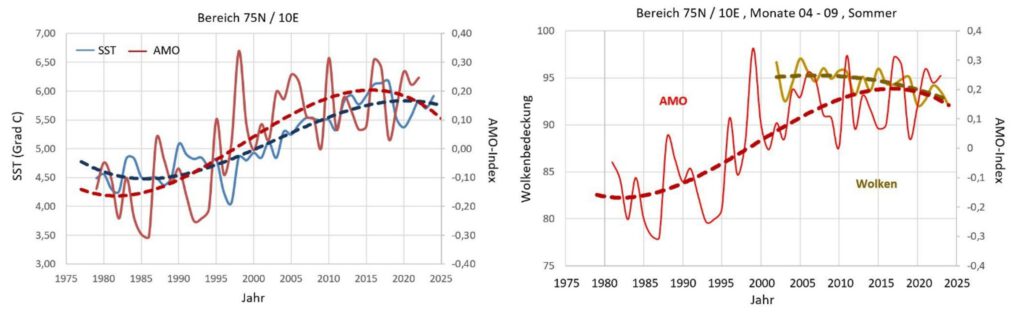

Schicken wir an dieser Stelle etwas vorweg: Die Lufttemperaturen des nördlichen Atlantiks zeigen deutliche Parallelen zu den jeweiligen ´lokalen´ SST. Um dies besser charakterisieren zu können, wird meist auf den übergeordneten Index der AMO zugegriffen … er berechnet sich ausschliesslich aus den (gesamt)atlantischen SST.

Abb. 8: Verlauf Wassertemperatur und AMO-Index seit dem Jahr 1979 (Bereiche siehe Abb.7, Daten der AMO aus https://psl.noaa.gov/data/correlation/amon.us.long.data )

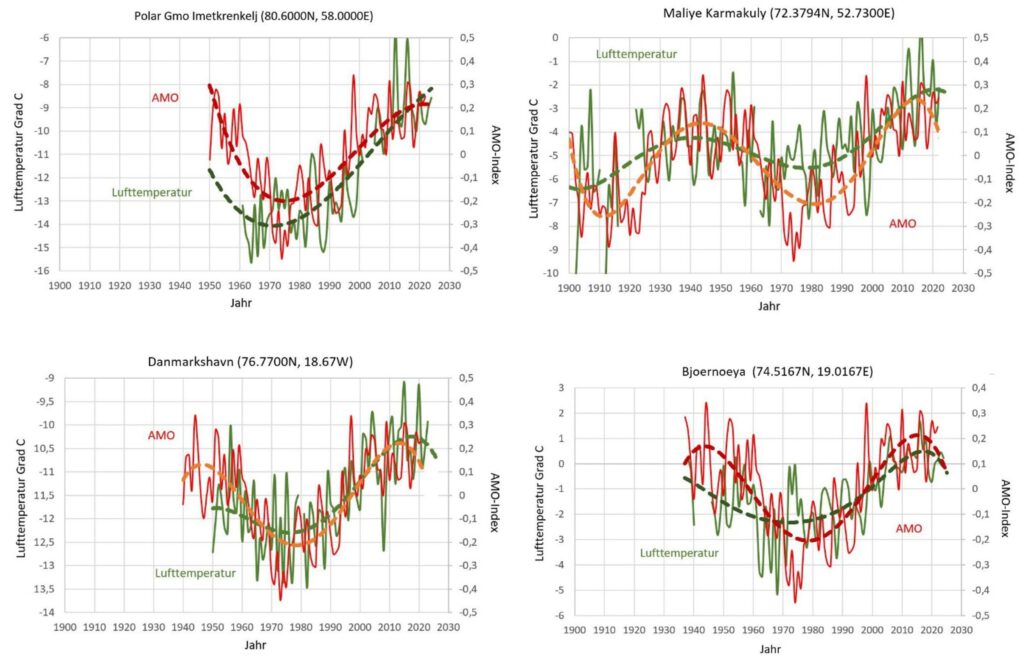

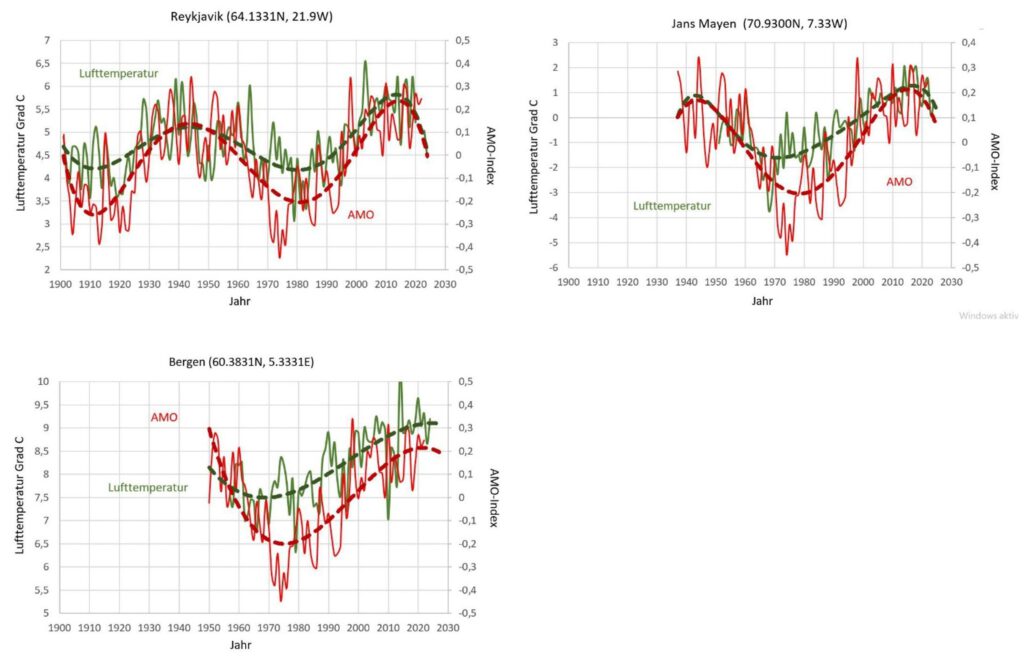

Am Beispiel Islands (Reykjavik), aber auch anderen Stationen (siehe Abb. 9), kommt recht deutlich zum Ausdruck, wie eng dann tatsächlich der Bezug zwischen den SST/der AMO und den Lufttemperaturen ist. Die Korrelation zur AMO ist zwar nicht in allen subarktischen Regionen gleichermassen stark, dennoch kann in den sechs als ´repräsentativ´ ausgewählten Stationen dargestellt werden, wie vergleichsweise nahe (im Nordatlantik) die AMO-Schwingung/die atlantischen SST zum Verlauf/zur Entwicklung der Lufttemperaturen hier stehen:

Abb. 9: Verlauf Lufttemperatur (je Station teils unterschiedliche lange Aufzeichnungsreihen) und AMO-Index seit dem Jahr 1900 (bzw. früher/später), div. Stationen im Bereich des Nordatlantiks bzw. dessen subarktischem östlichen Bereich (Daten GISS und NOAA, siehe o.a.)

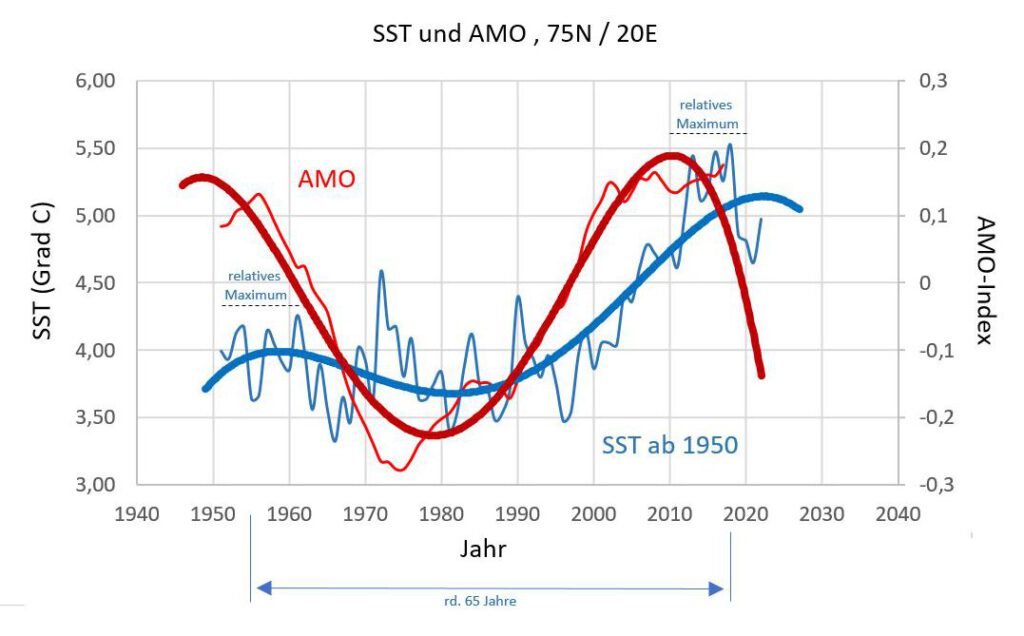

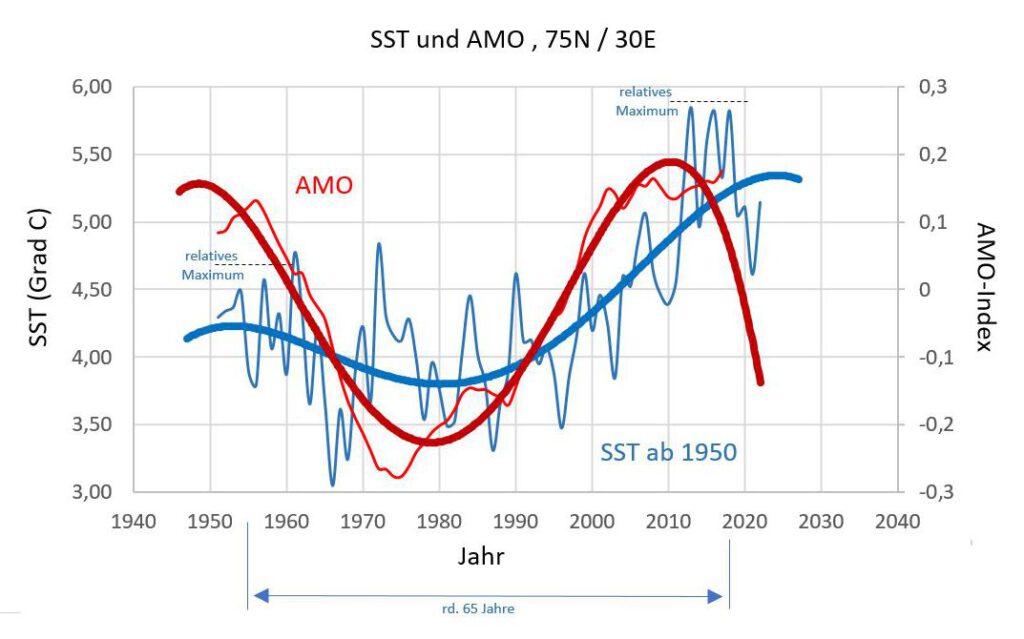

Wichtig ist: Die AMO verläuft zyklisch! Diese Tatsache ist unbestritten und die ´Schwingung´ wird sich mit grösster Wahrscheinlichkeit auch in den nächsten Jahrzehnten grundsätzlich wiederholen. Die Frequenz liegt, über die Jahrhunderte, überschlägig zwischen 50 und 70 Jahren. Da die AMO derzeit wohl bereits wieder ein relatives Maximum erreicht hat (oder es in den nächsten 3 Jahren vermutlich erreichen wird), sollte man davon ausgehen, dass es (im logischen Umkehrschluss, denn die AMO errechnet sich aus den SST!) danach auch wieder zu einer relativen Abnahme der Wassertemperaturen im Bereich des subpolaren Nordatlantiks kommen wird.

Diese Annahme wird auch nicht dadurch falsch, dass eine weitere Zunahme des CO2 die globalen Temperaturen steigen lassen könnte. Denn falls dies so wäre/sein sollte, bliebe DENNOCH die Zyklizität der AMO/der SST erhalten und würde sich höchstens über einen sozusagen ´unterlegten´ weiteren Temperaturanstieg in der Amplitude etwas erhöhen … aber mit ziemlicher Gewissheit nicht vollständig aufheben (siehe tendenziell Abb. 10).

Abb. 10: SST ab dem Jahr 1950 (eingerechnet durch NOAA bis 1979, danach ERSST-5 Daten, siehe Abb. 8)

Und dieser Trend zeigt sich ja offenbar auch bereits in den Daten der arktischen bzw. subarktischen Stationen des Nordatlantiks (siehe Abb. 6). WESHALB diese Temperaturen tendenziell abzusinken beginnen, ist an dieser Stelle nicht zu deuten … es widerspricht auf jeden Fall der gängigen Auffassung vom ´global warming´ und der (siehe ChatGPT) o.a. Theorie der „arctic amplification“ (arktische Verstärkung).

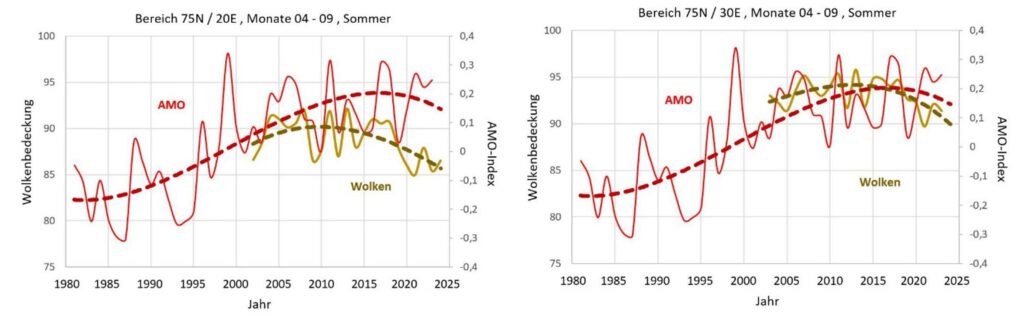

Eine Idee gäbe es jedoch durchaus: Die Wolkenbedeckung im Bereich südlich Spitzbergens (75N/10E, 75N/20E und 75N/30E) trägt zwischen 1984 und 2024 eine ´Schwingung´ in sich (siehe Abb. 11-12). Die dazu verwendete NASA-Quelle https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/ (MERRA-2) erlaubt eine differenzierte Abfrage definierter Bereiche mit monatlicher Auflösung der ´cloud amount´. Auch wenn die Datenqualität vor dem Jahr 2002 offenbar nicht ganz stimmig ist (Spreizung?), so ergibt sich dennoch auch noch ab 2002 ein Bild, welches eine interessante Korrelation zwischen der AMO (also überschlägig den SST) und der Wolkenbedeckung erkennen lässt.

D.h. es kann spekuliert werden, ob auch hier (1) im subarktischen Raum mit der Wolkenbedeckung ein relevanter Faktor für die Entwicklung/ Veränderung der Temperaturen (und damit eventuell auch der Eisrandlagen) gegeben sein könnte.

Abb. 11: AMO und SST (ganzjährig, SST auf 75N / 10E) sowie Wolkenbedeckung (Sommermonate auf 75N / 10E)

Abb. 12: Wolkenbedeckung auf 75N / 20E (links) und 75N / 30E (rechts), je Sommermonate, cloud amount-Daten der NOAA MERRA-2 und AMO-Werte

Fazit:

Was numerische Atmosphären-Modelle angeblich erkennen können (nämlich die ´Zukunft des Klimas´), ist nach Auffassung des Verfassers (zumindest in Teilen) auch als ex-post-Prognose mit real dokumentierten Datenreihen erreichbar. Wobei hier im Text ein Vorgehen eingesetzt wird, das die tatsächlichen quantitativen ´Verlaufswege´ der Vergangenheit darstellt (AMO) … und allein daraus sich bereits in Kombination mit den SST zyklische Wahrscheinlichkeiten ableiten lassen. Da wir in den letzten Jahren sehr viel über die Beziehungsmuster zwischen atlantischen Temperaturveränderungen (SST/AMO) und den europäischen Klimavorgängen gelernt haben, ist ein solcher „Wahrscheinlichkeits“-Ansatz überschlägig zulässig, auch wenn eine statistische Bewertung im vorliegenden Prozessgefüge noch aussteht.

Man darf sagen: Wir wissen nichts von der Zukunft, aber wir ahnen, welche Wege dahin führen!

Eine absolute Gewissheit für (und über) zukünftige Entwicklungen gab und wird es nie geben, aber eine Wahrscheinlichkeit zu einem i.M. sinkenden Trend, sowohl der arktischen Wassertemperaturen (AMO)als auch der subarktischen-nordatlantischen Lufttemperaturen, ist offenbar vorhanden.

Somit könnte man auch davon ausgehen, dass sich die Eisgrenzen, wie sie in den Abb. 2 dargestellt sind, ebenfalls in den nächsten Jahren im Mittel (!) weiter nach Süden verschieben. Ob und ab wann hier (erneut) negative Einflüsse auf die Nutzbarkeit der sogenannten Nordostpassage (2) eintreten könnten, ist offen.

(1) siehe für Zentral-Europa:

Lüdecke H.-J., Müller-Plath, G. & Lüning, S. (2024): Central-European sunshine hours, relationship with the Atlantic Multidecadal Oscillation and forecast. In: Scientific Reports (2024) 14:25152 ,https://doi.org/10.1038/s41598-024-73506-5

(2) Die ´Nordostpassage´ verläuft entlang der Küste von Russland, von der Barentssee im Westen bis zum Beringmeer im Osten, und ermöglicht den Schiffsverkehr über das Nordpolarmeer

Quellen (nach/für ChatGPT); eigene Datennachweise siehe Angaben im Text/in den Abbildungen)

Arctic sea ice extent levels off; 2024 minimum set | National Snow and Ice Data Center

Arctic sea ice extent arrives at its minimum | National Snow and Ice Data Center

Arctic sea ice minimum in 2024 seventh lowest on record | NOAA Climate.gov

Climate Change: Arctic sea ice summer minimum | NOAA Climate.gov

Climate Change: Arctic sea ice summer minimum | NOAA Climate.gov

Climate Change Indicators: Arctic Sea Ice | US EPA

Arctic Sea Ice 12th-Lowest on Record

ARCTIC SEA ICE 12TH-LOWEST ON RECORD September 16, 2021JPEG Sea ice in the Arctic Ocean

+++

IFHGK (Zug/Schweiz)

Dr. Hans-J. Dammschneider , Inst. f. Hydrographie, Geoökologie und Klimawissenschaften (IFHGK) , Schweiz , www.ifhgk.org