Von Prof. Dr. Albrecht Pfaud:

Dies ist ein Nachtrag zu „Der verstellte Blick“, der am 9. November 2024 in den KlimaNachrichten erschien.

Zitat aus dem seinerzeitigen Artikel in den Klimanachrichten:

„Wenn man den Wirtschaftsminister Habeck dieser Tage im TV sieht, dann kann man als Betrachter schon arg ins Grübeln kommen. Entweder Habeck kann nicht logisch denken und rechnen oder er ordnet das alles seiner Ideologie unter. Bei Markus Lanz sagte Habeck zum Thema Dunkelflaute am 07/11/2024:

Wir haben jetzt in diesen Tagen keine besonders gute Windlage.

Das passiert immer wieder mal im November, das ist quasi normal und schon gehen die Strompreise hoch, weil die Erneuerbaren nicht da sind. Wenn die Erneuerbaren wieder da sind, gehen sie runter. Stoppen wir den Ausbau werden tendenziell die Strompreise höher.“

Eine typische grüne Lüge durch Kombination richtiger Fakten mit krasser ideologischer Fehlinterpretation. Die Faktenaussage stimmt nämlich. „Sobald die Erneuerbaren nicht da sind, gehen die Strompreise hoch“. Siehe der Artikel unten. Aber die Folgerung, man dürfte den Ausbau der EE nicht stoppen, ist unverfroren, denn wenn kein Wind weht, ist die Produktion immer gleich null, egal wieviel Windräder sich nicht drehen. In Wahrheit müssen die Strompreise steigen, je MEHR Windräder gebaut werden. Denn dann können die NACH WIE VOR in voller Leistung erforderlichen konventionellen Kraftwerke die Stromproduktion an immer weniger Stunden im Jahr kostendeckend betreiben. Hat der Mann denn immer noch nicht verstanden, dass auch dann Kosten entstehen, wenn man NICHT produziert

Den Artikel schrieb ich, bevor Habeck bei Lanz dieses Statement abgegeben hat. Der Titel ist nun sozusagen ministeriell beglaubigt

Strom aus Wind und Sonne:

Erneuerbare Energien beginnen sich zu kannibalisieren

Als mit dem Stromeinspeisungsgesetz von 1991 erstmalig eine Abnahmeverpflichtung der Netzbetreiber für den Strom aus erneuerbaren Energien eingeführt wurde, konnten auch die meist kleinen Erzeuger den Strom vermarkten, denen vorher der Zugang zu den öffentlichen Netzen praktisch verwehrt war. Außerdem wurden feste Vergütungen festgelegt.

Das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) vom 29.3.2000 ersetzte das Stromeinspeisungsgesetz und erhöhte die Vergütungssätze. Begründung für die gesetzlich garantierten Zahlungen war, dass zur Entwicklung und Verbreitung der Anlagen eine Anschubfinanzierung erforderlich sei, weil die Kosten zu Beginn nicht am freien Markt durchgesetzt werden könnten. Das EEG ist neun Mal novelliert worden, letztmalig 2023, die garantierte Vergütung ist aber geblieben, auch wenn sie künftig nach einem Bieterverfahren ermittelt wird. Man hatte uns doch gesagt, dass die Produzenten mit den Erlösen am Strommarkt die Anlagen künftig wirtschaftlich betreiben könnten.

Welche Einnahmen können sie aber erwarten, wenn sie den Strom heute zu Börsenpreisen verkaufen müssten? Das Ergebnis ist, dass die Einnahmen paradoxerweise gerade aufgrund des scheinbaren Erfolgs der volatilen Erneuerbaren Energien gegen null tendieren würden, der „Kannibalismus-Effekt“.

Um das zu verstehen, muss man sich mit den Besonderheiten des EEG vertraut machen. Der wichtigste Grundsatz ist das sogenannte „Abnahmeprivileg“ (§11 EEG). Es bestimmt nämlich, dass der Strom aus erneuerbaren Energien mit wenigen Ausnahmen immer abgenommen werden muss, egal ob er gerade gebraucht wird oder nicht. Wird weniger Strom aus Wind und Sonne erzeugt als der Verbrauch, müssen die konventionellen Kraftwerke die Lücke schließen, die sogenannte „Residuallast“

Deren Preis wird an der Strombörse bestimmt. Bei einer Dunkelflaute muss der gesamte Verbrauch durch konventionelle Kraftwerke gedeckt werden. Entsprechend sind wegen des sogenannten „Merit Order“-Prinzips die Vergütungen hoch, weil immer das teuerste Kraftwerk, das gerade noch gebraucht wird, um den Bedarf vollständig zu decken, den Preis bestimmt. Ist der Anteil der erneuerbaren Energien hoch, ist die Residuallast klein und die Preise müssen fallen. Dann fahren die konventionellen Kraftwerke die Stromerzeugung so weit wie nur möglich zurück.

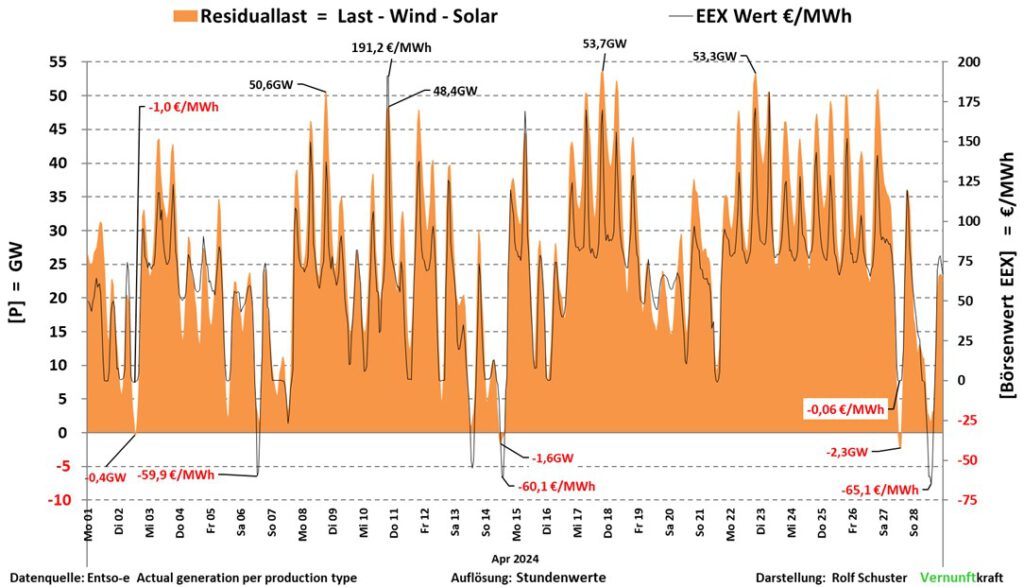

Im Diagramm ist nun die durch konventionelle Kraftwerke bereitgestellte „Residuallast“ (braune gefüllte Kurve) dargestellt, also Last minus alle Erneuerbaren Energien. Sie ist niedrig an windigen und sonnenreichen Tagen und umgekehrt immer dann hoch, wenn Wind und Sonne ausfallen und die konventionellen Kraftwerke mit der vollen Kraftwerksleistung einspringen. Die schwarze durchgezogene Linie steht für den Börsenpreis. Es ist evident, dass dieser dem Auf- und Ab der Residuallast im gleichen Rhythmus folgt. Wenn viel Erneuerbare Energie anfällt und die Kraftwerke auf Minimallast weiterlaufen müssen, wird mehr produziert als verbraucht werden kann. Dann muss das Zuviel in die Netze der Nachbarn exportiert werden. Wenn der exportierte Strom dort aber nicht benötigt wird, verlangen sie Gebühren in Form negativer Preise. Dies war im April viermal der Fall.

Der Export erreichte am Samstag 27.04. mit etwa 12GW sein Maximum (rote Kurve im negativen Bereich). Das dauernde Hin und Her hat also gravierende Auswirkungen auf den Börsen-Strompreis.

Negative Preise bedeuten ein gutes Geschäft insbesondere für Länder mit Pumpspeicherkraftwerken. (z.b. Silvretta, Kaprun), Sie werden dafür von den Netzbetreibern bezahlt, dass sie den überschüssigen Flatterstrom abnehmen und Wasser in ihre Talsperren in den Alpen hochpumpen. Zu Hochpreis-Zeiten wird das Wasser rückverstromt und an Deutschland zurückverkauft.

Aber warum produzieren die konventionellen noch Strom, wenn durch die erneuerbaren der Bedarf ganz oder größtenteils gedeckt werden kann?

Dafür gibt es mehrere Gründe, aber der hauptsächliche ist, dass zur Aufrechterhaltung eines stabilen Stromnetzes konventionelle Kraftwerke die Netzfrequenz von 50 Hertz garantieren müssen. Sinkt die Netzfrequenz, bedeutet das, dass der Bedarf höher ist als die augenblickliche Erzeugung, sie erhöhen dann die Leistung. Bei Zunahme der Frequenz drosseln sie diese. Dies ist im Wesentlichen die wichtige „Systemdienstleistung“. Photovoltaik und Strom aus Wind können dies nicht, sondern ihr Strom wird vor Abgabe ins Netz auf 50 Hz synchronisiert. Sie sind aus demselben Grund bei einem Black Out auch nicht mehr für den „Schwarzstart“ geeignet. Das heißt, erst wenn die konventionellen Kraftwerke das Netz stabilisiert haben, können sie den „Flatterstrom“ wieder synchronisiert einspeisen.

Die „Systemdienstleistung“, auch bei nicht auskömmlichen Erlösen weiterhin Strom zu erzeugen generiert natürlich Kosten, die sich die Netzbetreiber vom Kunden via Netzentgelt erstatten lassen. Ohne die Erneuerbaren waren diese durch die Erzeugung von Strom aus Großkraftwerken automatisch gegeben, weil sie alle regelbar sind und geregelt werden.

Je mehr Flatterstrom ins Stromnetz eingespeist wird, umso mehr macht sich also der „Kannibalismus-Effekt“ bemerkbar. Das bedeutet, dass die Erlöse für diesen Strom (Menge mal Preis) gegen null tendieren. Umgekehrt nützt es trivialerweise wenig, wenn der Strompreis hoch ist, die Produktion des Flatterstroms aber nahe null liegt. Also:

Viel Flatterstrom, Preis niedrig, also keine Einnahmen

Strompreis hoch, aber Produktion der Erneuerbare Energien nahe null, also ebenfalls leine Einnahmen

Bei einer Abkehr von der Subventionswirtschaft hin zu Marktbedingungen würden die Produzenten des Flatterstroms wegen mangelnder Einnahmen alsbald vom Markt verschwinden. Der gesetzlich garantierte Anspruch auf die Vergütung wird uns also für die 20 Jahre der Vertragsdauer treue Subventionsempfänger erhalten. Polemisch formuliert:

Das EEG garantiert nicht in erster Linie die Produktion von Ökostrom, sondern vor allem staatlich garantierte Dividende.

In den Genuss staatlich garantierter Zahlungen kommen übrigens auch ausländische Investoren (§5 Abs 2 bis 6 EEG2023), es dient ja dem Klima, wenn deutsche Verbraucher ausländischen Unternehmern finanziell unter die Arme greifen.

+++

Leserpost von Dr. Elisabeth Gabler:

Betreff: Biogasanlagen

Sehr geehrte Damen und Herren,

selbstverständlich gestatten die Auflagen und Bedingungen, die mit der Genehmigung von Biogasanlagen untrennbar verknüpft sind, nur ein Einbringung bestimmter Stoffe zur Verwertung. Aber nicht neben jeder Biogasanlage steht ständig ein staatlicher Wächter, der die Einbringung kontrolliert. Und dann kann es schon mal vorkommen, dass ein Tanklastzug Palmöl in Rotterdam abholt, zu einer einsam gelegenen Biogasanlage im tiefsten Bayern bringt und dort „verwertet“.

Und in Singapur gibt es Zeiten, in denen Kinder nicht im Freie spielen können, da wegen der Rodung zu Gunsten von Palmölplantagen Rauchschwaden die Stadt einhüllen.

+++

Beitrag von Albrecht Pfaud:

Klein-Robert’s Angebotsorientierte Nachfrage

So war das eben mit der angebotsorientierten Energie-Nutzung, als es noch keine bedarfsgerechte Energie-Erzeugung gab. Ganz schön stressig. Bei Wilhelm Busch heißt es kurzgefasst:

Aus der Mühle schaut der Müller

Der so gerne mahlen will

Stiller wird der Wind und stiller

Und die Mühle stehet stillSo geht‘s immer wie ich finde

Ruft der Müller voller Zorn

Hat man Korn so fehlts am Winde

Hat man Wind so fehlts am KornRobert Habeck holt nun zum großen Schlag gegen die deutsche Industrie aus und katapultiert uns zurück in die Idylle des vorindustriellen Zeitalters, in dem die Nachfrage notgedrungen angebotsorientiert sein musste. Denn was tun, wenn kein Wind weht und die Flüsse nicht das Waser bringen, das für die Mühlen gebraucht wurde? Man musste halt Ochsen einspannen oder Pferde, und wenn die in Streik traten, leider auch selber anpacken. Oder warten. Oder einfach mit dem produzieren aufhören, um nicht bankrott zu gehen, wie unser Robert meint.

Das machen wir jetzt wieder so.

Was Wilhelm Busch in seinem 8-Zeiler beschrieb, erläutert Robert Habeck auf 118 Seiten in seinem Bericht: „Stromdesign der Zukunft“. Dort heißt es:

„Das Stromsystem geht von inflexibler Nachfrage und ihr nachfolgender Erzeugung über in ein System flexibler Nachfrage, die variabler Erzeugung folgt ( Zitat Seite 13).

Wilhelm Busch muss jetzt also neu gelesen werden. Hier das zeitgemäße Update:

Klein-Robert blicket munter

Weil er Kaffee kochen will

Doch die Sonne gehet unter

Windräder stehen auch noch stillso geht’s immer wie ich finde

sagt Klein-Robert voller Frust

hab ich Durst dann fehlts am Winde

hab ich Wind so fehlts am DurstProst Mahlzeit! Darauf trinken wir einen. Äh, bitte ein Glas Bier. Kaffee gibt’s erst wieder nach Sonnenaufgang