Ostern ist vorbei und das Wetter spielte in gewisser Weise mit.

Die Sonne brannte nicht vom Himmel herunter, wie es vermutet und von Osterurlaubern erhofft wurde.

Die Befürchtungen, dass ein sonniges Wochenende auf geringe Last trifft, ist somit glücklicherweise nicht eingetreten.

Am Ostersonntag um 12:00 steuerte Solar dennoch 38 GW Leistung zur Last von 57 GW bei.

Szenarien waren von einer noch geringeren Last ausgegangen und noch mehr Solarertrag ausgegangen.

Aber, Teile Deutschlands waren mit Wolken bedeckt.

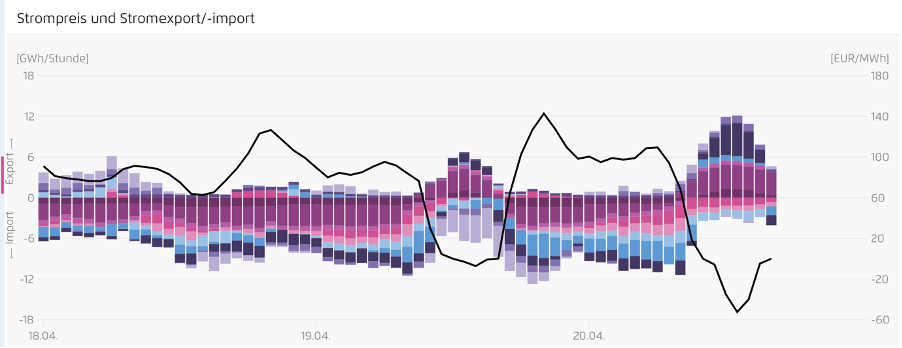

Immerhin, am Ostersonntag um 13:00 exportierte Deutschland 13 GW Strom und zahlt seinen Nachbarn dafür satte 52,42 Euro /MWh. Die Leitungen ganz besonders nach Frankreich dürften geglüht haben.

In der Nacht zum Sonntag wurde dann Strom importiert für bis zu 143 Euro / MWh.

Das ist sozusagen das deutsche Strom-Geschäftsmodel.

Einkaufen wenn es teuer ist und verkaufen, wenn man noch Geld dazugeben muss.

(Abbildung: Screenshot Agora-Energiewende)

+++

Die neue US-Regierung setzt die Kettensäge bei der Wissenschaft an.

Das betrifft auch die US-Wetterbehörde NOAA.

Wichtige Daten zur Klimaforschung drohen verloren zu gehen.

Deutsche Einrichtungen wollen einspringen.

Focus:

Deutsche Forscher bemühen sich um Schadensbegrenzung. Mitarbeitende der Helmholtz-Zentren für Umweltforschung (UFZ), Ozeanforschung (GEOMAR), Geoforschung (GFZ), Polar- und Meeresforschung (AWI) sowie des Deutschen Klimarechenzentrums kopieren Hunderte Terabyte an Daten, bevor diese gelöscht werden.

„Wir retten vor allem die Daten, bei denen US-Kollegen uns konkret um Hilfe gebeten haben“, sagt AWI-Sprecher Koch. Unbegrenzt Informationen sichern können die Institute aber nicht: Die Rechenkapazitäten sind begrenzt. Die Institute arbeiten auch zusammen, um diese Grenzen möglichst weit auszureizen.Die bislang einmalige Situation wirft die Frage auf, wie Forschende ihre Netzwerke künftig aufstellen. Angesichts zunehmender internationaler Spannungen wollen deutsche Forscher verlässlichere Netzwerke schaffen.

Die Tagesschau zum gleichen Thema:

Fällt ein Partner wie die NOAA aus, entstehen buchstäblich „Löcher auf der Karte“, erläutert Wolfgang zu Castell, Direktor des Department Geoinformationen am GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung in Potsdam. Gemeint sind Lücken in globalen Messnetzen zur Erdbeobachtung, auf die Klimamodelle und Frühwarnsysteme angewiesen sind.

Besonders folgenreich ist dies, weil Daten international arbeitsteilig verarbeitet werden. Sensoren in Ozeanen liefern Rohdaten, die anschließend von unterschiedlichen Partnern aufbereitet werden. Bricht ein Glied dieser Kette weg, droht ein bleibender Schaden.

+++

Man kann die Zahlen im Netzentwicklungsplan NEP kaum glauben, über den die Berliner Zeitung in einem Gastartikel von Manuel Frondel berichtet.

Um 2045 den Stromverbrauch zu decken, geht der NEP davon aus, dass die Erneuerbaren-Kapazitäten auf bis zu 700 Gigawatt (GW) ausgebaut werden müssen. Gegenüber der heutigen Leistung von knapp 190 GW, darunter 100 GW Photovoltaik und rund 70 GW Windkraft, bedeutet dies beinahe eine Vervierfachung. Auch Laien erkennen, dass es teuer kommen würde, wenn die Stromerzeugungsleistung vervielfacht werden muss. Der Grund sind die Ineffizienz und Schwankungen, womit die Erneuerbaren-Anlagen Strom produzieren.

Der Bericht listet weitere Absurditäten auf. Warum wird die Erzeugung von Windstrom an windschwachen Orten besonders gefördert?

Es stellt sich die Frage, ob die ohnehin schon gewaltigen Kosten des Netzausbaus durch steigende Rohstoffpreise noch weiter steigen werden.

Diese Kosten werden die Abnehmer von Strom auf ihren Rechnungen wiederfinden.

+++

Liegen in Nordbayern große Vorkommen von weißem Wasserstoff unter der Erde?

Damit ist natürlich vorkommender Wasserstoff gemeint.

FR

Wie man den weißen Wasserstoff gewinnen kann? Grötsch: „Wir denken, dass er zusammen mit geothermischer Energie aus Bohrungen im Untergrund gewonnen werden kann.“ In Australien wurde ein Vorkommen in Gesellschaft mit Heliumgas entdeckt. Grötsch denkt an integrierte Anlagen zur Gewinnung von Geothermie und Wasserstoff. „Wenn es die geologischen Umstände hergeben, können wir auch noch Helium produzieren.“ Entsprechende salzhaltige Wasserschichten würden in 1000 bis 1500 Meter Tiefe liegen. Zum Vergleich: Für Öl- und Gasfelder müsse man 2500 bis 4000 Meter tief bohren.

+++

Ein interessantes Video hat Professor Ganteför veröffentlicht.

Er hat verschiedene Berichte des IPCC untersucht und verglichen.

Ihn interessieren vor allem die Senken, die Prognosen dazu schwanken mehr als ein Segelboot bei schwerer See.

Dabei geht er auch auf Climate Gate im Jahr 2007 ein.

Es finden sich auch zahlreiche Widersprüche in den Berichten im Laufe der Zeit.

Je nachdem, welche Gruppe von Wissenschaftlern an den Berichten geschrieben hat, können die sehr unterschiedlich ausfallen.

Von moderat bis alarmistisch ist alles dabei.

+++

Hamburg will auf dem Gelände des ehemaligen Kraftwerks Moorburg Wasserstoff herstellen. Allerdings kann die Stadt laut MOPO keine Aussagen zu den Kosten dieses Wasserstoffs sagen.

Wie damit dann potentielle Abnehmer gefunden werden sollen, bleibt rätselhaft. Ob die als Interessenten genannten Unternehmen schon wissen, was sie der Wasserstoff am Ende kosten wird?

Dass es in der Wirtschaft großes Interesse gebe, werde auch beim Wasserstoff-Industrienetz HH-WIN deutlich, das einmal auf 60 Kilometer Länge die energieintensiven Industriebetriebe im Hamburger Hafen versorgen soll. „In Bezug auf das HH-WIN-Projekt sind der HNE (Hamburger Energienetze GmbH) derzeit rund 30 Unternehmen aus Hamburg bekannt, die Interesse an einer Abnahme von grünem Wasserstoff bekundet haben“, schreibt der Senat.

Dem CDU-Abgeordneten Richard Seelmaecker ist die Wasserstoffstrategie des Senats zu vage. „Der Senat muss erkennen, dass die Umsetzung schwieriger ist als behauptet und gehofft“, sagte er. „Während das Kraftwerk Moorburg grünen Wasserstoff produzieren soll, sind die Kosten immer noch völlig unklar.“

+++

In der Schweiz verlangt die Klimapolitik von den Unternehmen Massnahmen, die wegen fehlender technologischer Lösungen gar nicht umgesetzt werden können. Alex Reichmuth zeigt im Nebelspalter, dass das für viele Industriebetriebe existenzgefährdend ist (https://www.nebelspalter.ch/themen/2025/04/schweizer-tech-industrie-klimaziele-sind-existenzgefaehrdend).

Neue CO₂-Verordnung

Branchenverband Swissmem: «Klimaziele sind existenzgefährdend»Die Fakten: Industriebetriebe haben die Möglichkeit, sich von der CO₂-Abgabe befreien zu lassen, wenn sie mit dem Bund vereinbaren, den Ausstoss von Treibhausgasen um ein bestimmtes Mass zu reduzieren. Mit der neuen CO₂-Verordnung muss dieser Ausstoss jedes Jahr um 2,25 Prozent abnehmen. Gemäss der Schweizer Tech-Industrie existieren aber die technologischen Möglichkeiten gar nicht, um dieses Ziel zu erreichen.

Warum das wichtig ist: Der Bund setzt der Industrie beim Klimaschutz ein Ziel, das diese unmöglich erreichen kann. In Bundesbern scheint man in einer grünen Bubble zu leben.

Das Zitat: «Da sind Menschen auf einer Mission, die Netto-Null um jeden Preis und ohne Rücksicht auf Verluste erreichen wollen.» (Jean-Philippe Kohl, Vizedirektor des Schweizer Verbandes der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie, Swissmem, zum Vorgehen des Bundesrats und der Verwaltung)

Der Beitrag kann auf nebelspalter.ch nachgelesen werden (https://www.nebelspalter.ch/themen/2025/04/schweizer-tech-industrie-klimaziele-sind-existenzgefaehrdend). (Der Artikel wird nach 20 Sekunden Werbung freigeschaltet.)

+++

Leserpost von Thomas Hentze:

Betreff: Weltweite Erwärmung

Hallo, mit Interesse lese ich, daß bei Ihnen an der Klimareligion gezweifelt wird. Ein Faktor der zur Erderwärmung beiträgt wird jedoch überhaupt nicht bedacht. Die Bodenversiegelung. Auf jedem Fleckchen Erde wachsen Pflanzen, Flechten Algen etc. und betreiben Photosynthese, also Umwandlung von Strahlungsenergie in chemische Energie. Bei Versiegelung mit Beton und Asphalt etc. entfällt diese. Dadurch wird mehr Wärme zurückgestrahlt. Bei einer Sonnenenergie von 1,367 Kilowatt pro Quadratmeter und Jahr sowie einer Landfläche von 149 430 000 Quadratkilometer bei einem Photosynthese-Wirkungsgrad von 1-2% kommt da einiges zusammen. Wasserfläche und Leistung der Algen kommen noch dazu. Ich fände es wichtig von schlauen studierten Menschen (z.b. Herr Vahrenholt ) dazu etwas zu hören. Ansonsten: Weiter so !

+++

Leserpost von Ingo E. Moltzen:

Betreff: Professor Stefan Rahmstorf und die Thermodynamik

Seit wann ist Abwärme ein Problem? Soweit mir bekannt ist kann man bei vielen Kraftwerken die Abwärme zum Heizen von Wohn- und Geschäftshäusern abführen und nutzen. Bei Windkraftanlagen dürfte dies kaum möglich sein, bei Solarfeldern ist dies nur mit hohem Aufwand machbar, obwohl die Abwärme dort sehr hoch ist. Deshalb sind die sogenannten „erneuerbaren“ Energien ja auch so ineffizient. Und über Wasserstoff wollen wir gar nicht erst anfangen zu reden.