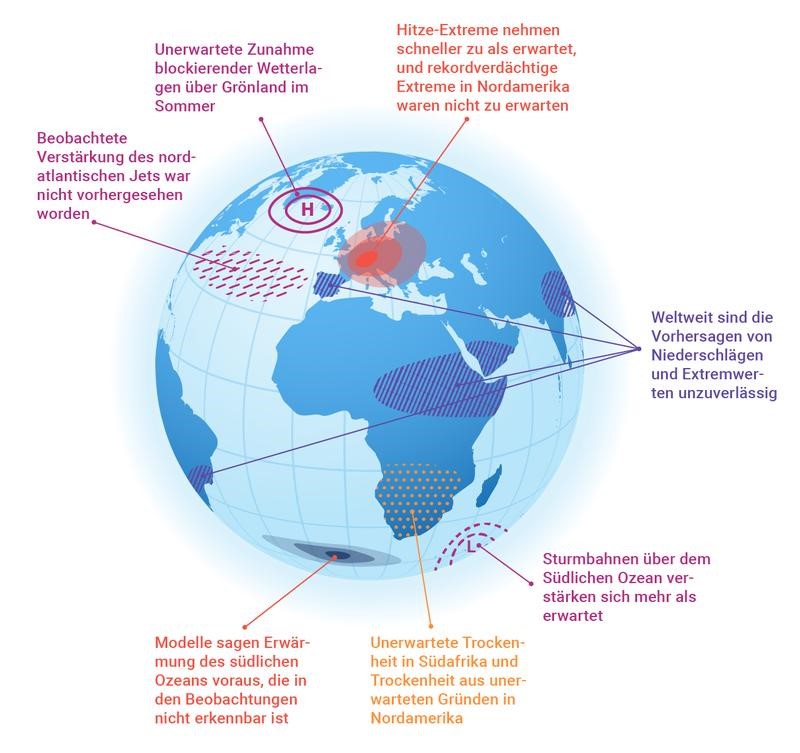

Ein Nature- Artikel (hinter einer Bezahlscharanke) von Tiffany Shaw und Björn Stevens (Max-Planck-Institut für Meteorologie Hamburg) provoziert auch durch ihren Tiel “Die andere Klimakrise” die Fachwelt. Wie der Pressemitteilung dazu zu entnehmen ist, stellen sie fest, dass bisherige Klimamodelle nicht in der Lage sind, regionale Beobachtungen hinreichend zu erklären. In einer Graphik führen sie welche auf:

Quelle: Eine Reproduktion aus der Mitteilung des „Informationsdienstes Wissenschaft“ vom 28.3.2025

Wie auch hier berichtet, verstärkt sich der Jetstream über dem Nordatlantik, das sah manch „Klimanovize“ im Wetterbericht ganz anders und Klimamodelle gingen wohl auch fehl. Auch gehäufte „blockierende Hochs“ über Grönland sind so nicht zu erklären, ebenso wie vermehrte Hitzeextreme in Mittel/Osteuropa. Große Fragen werfen auch die fehlende Erwärmung des Südlichen -und Ostpazifischen Ozeans auf, was durchaus auch Auswirkungen auf globale Größen hat. Auch darüber hatten wir berichtet.

Die Autoren des neuen Nature-Papers sehen darin eine Krise in der Wissenschaftsdisziplin.

„Shaw und Stevens argumentieren jedoch, dass Diskrepanzen auch auf Wissenslücken hinweisen – etwa hinsichtlich der Annahmen darüber, wie groß- und kleinskalige Prozesse und Komponenten des Klimasystems miteinander verbunden sind. Solche Diskrepanzen treten insbesondere in den Tropen auf: So ergeben sich Änderungen in der großräumigen tropischen Zirkulation aus Instabilitäten, die auf kleinen und mittleren Skalen auftreten. Diese Mechanismen der Skalenkopplung funktionieren in der aktuellen Generation von Klimamodellen allerdings nicht.“

Sie benennen auch Lösungsansätze: Noch höhere Modellauflösungen (angestrebt 10*10 km) könnten ein Weg sein, auch KI könnte helfen. Jedenfalls haben Shaw und Stevens die Probleme erkannt. Es wird spannend sein, wo die Reise der Klimawissenschaft zur Bewältigung der „Krise“ hingeht.

+++

Langsam hat es auch der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk verstanden.

Nachdem Verbände, Bundesnetzagentur und Übertragungsnetzbetreiber vor zu viel Strom im System gewarnt haben, hat der NDR das Thema dankenswerter aufgegriffen.

Es ist keine Panikmache sondern nüchterne Analyse. In diesem Fall erklärt ein Manager von EWE die Situation. Besonders im Nordwesten, also im Gebiet der EWE, wird viel Windkraftstrom erzeugt.

Auf das Szenario haben wir bereits im Dezember hingewiesen und ausführlich im März 2025. Die Argumente waren sehr ähnlich.

Auf die Idee, zunächst die Erzeuger und dann auch noch im privaten Bereich ungeregelt zu bauen, aber die Infrastruktur nicht zeitgleich, muss man auch erstmal einmal kommen.

Das ist ein Problem, erklärt Torsten Maus. Er ist Geschäftsführer des Verteilnetzbetreibers EWE Netz, der für den gesamten Nordwesten Niedersachsens verantwortlich ist. Zwar habe man schon viele Smart Meter installiert, die das Runterregeln möglich machen, dennoch könnte es zu schwierigen Situationen im Netz kommen. Ein Beispiel sei ein „typischer Pfingstsonntag“. Wind und Sonne lieferten viel Energie „und gleichzeitig haben wir eine geringe Abnahme. Dann haben wir mehr Produktion am Netz, die wir nicht beeinflussen können, als Abnahme. Und dann wird die Situation kritisch, was die Stabilität des Netzes bedeutet.“ Mit „beeinflussen“ meint Maus, dass aus der Netzleitstelle eine Anlage runter- oder abgeregelt werden kann, damit sie nicht zu viel Strom ins Netz pumpt, obwohl der gar nicht gebraucht wird. Zu viel Strom im Netz könnte zu dessen Überlastung führen, bis hin zum Blackout.

Große PV- und Windkraftanlagen lassen sich dagegen schon seit vielen Jahren aus den Netzleitstellen runter- oder abregeln. Die Anzahl dieser Netzeingriffe hat sich bei EWE Netz innerhalb der vergangenen zehn Jahre ungefähr verhundertfacht. Daher begrüßt Maus, dass seit Ende Februar bundesweit neue PV-Anlagen pauschal bei 60 Prozent ihrer maximalen Leistung abgeregelt werden, sofern sie nicht an einen Smart Meter angeschlossen sind. Dadurch geht den Anlagenbetreibern ein Teil der Einspeisevergütung verloren. Nach Auskunft des Bundesverbands Solarwirtschaft können auf diese Weise, je nach Anlage, bis zu neun Prozent des Stroms verlorengehen, den die PV-Anlage ins Netz einspeisen könnte. Wer allerdings einen Stromspeicher hat, dürfte von der Abregelung wenig merken.

Für den Bericht spricht auch, dass anhand eines Beispiels (Aurubis) konkret aufgezeigt wird, dass die flexiblen Abnahmen von Strom für viele Industriebetriebe ein Hirngespinst ist. Nun lieben die Grünen diese angebotsorientierte Stromversorgung, die die Grünen Abgeordnete Kotting-Uhl (eine Theaterwissenschaftlerin, die aber für Energiethemen zuständig war!?) in einer irren Bundestagsrede propagierte. Die Dame erhielt übrigens in 2024 das Bundesverdienstkreuz….

Nein, Unternehmen wie Aurubis können nicht mal eben die Produktion aussetzen, wenn der Strom knapp ist, die Produktion von hochreinem Kupfer muss kontinuierlich laufen.

Vermutlich können sich das viele Fans der Energiewende einfach nicht vorstellen, denn das Beispiel Geschirrspüler oder Waschmaschine kommt so sicher wie das Amen in der Kirche. Dann lässt man halt das Geschirr oder die Wäsche waschen.

Aber selbst hier sein die Frage gestattet: Wie umweltverträglich ist es, eine nicht vollbeladene Maschine laufen zu lassen, weil der Strom dringend weg muss? Jeder umweltbewusste Verbraucher macht seine Maschine voll, und stellt sie dann an.

+++

Bei diesem Posting von Stefan Rahmstorff muss man schon echt schlucken. Kernkraftwerke tragen zur Klimaerwärmung durch Abwärme bei. So so.

(Abbildung: Screenshot X)

So etwas postet ein Physiker, der es doch eigentlich besser wissen müsste. Oder ist er argumentativ so am Ende?

Die Hauptursache für die globale Erwärmung ist die Veränderung des Strahlungsgleichgewichts der Erde durch Treibhausgase wie CO₂, nicht die direkte Wärmeabgabe durch Energieerzeugung.

Letztlich wird auch durch Windkraft oder Sonnenenergie gewonnener Strom bei Einsatz einer Wärmepumpe in Wärme umgewandelt, die in die Umwelt geht. Ein selten verrücktes Argument gegen Kernenergie.

Denn auch “Abwärme” lässt sich da nutzen (Kraft-Wärmekopplung), sie fällt zentral an wenigen Kraftwerken an. Die Abwärme durch Verluste von Windrädern, etwa 14 % der Nennleistung, fällt an jeder von über 28.000 Turbinen an, verteilt über das Land. Nutzung praktisch unmöglich. Ähnlich ist es bei PV-Anlagen, sie erzeugen 80% der einfallenden Leistung als Abwärme. Man kann sie nutzen, bei der breiten Verteilung der Anlagen ist auch das sehr schwierig.

+++