Von Frank Bosse

In den Jahren 2018-2024 (7 an der Zahl) wurden 26% neue Leistung aus Windkraft und 127% (das ist mehr als eine Verdopplung seitdem!) neue Photovoltaik (PV) installiert (Daten von hier und hier). Das sind stolze Zahlen und auch stolze Kosten für Erneuerbare Energien (EE). Wir berichteten gleichwohl kürzlich, dass seit 2019 der Emissionsfaktor (in g CO2 pro verbrauchtem kW) keinen signifikanten Abwärts- Trend verzeichnete. Wie passt das zusammen? Eine Spurensuche.

Zunächst ein Blick auf die Windenergie.

Wie sieht es da mit dem Jahresgang über die Monate im Mittel der 7 Jahre aus?

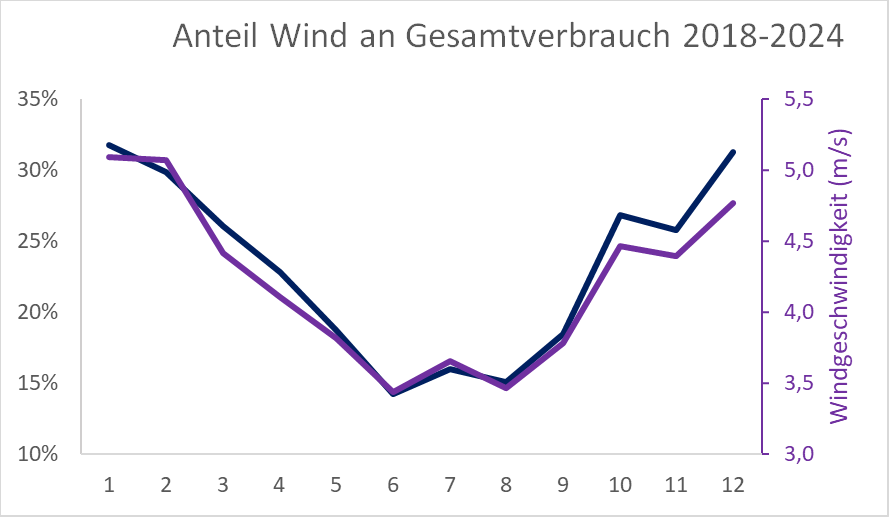

Abb.1: Der Jahresgang der Anteile von Windenergie am Gesamtverbrauch über die Monate des Jahres (Daten).

Rechte Ordinate: mittlere Windgeschwindigkeit.

Der Monat Januar ist im Mittel der mit der besten „Windernte“. Daher sei der näher betrachtet im Folgenden.

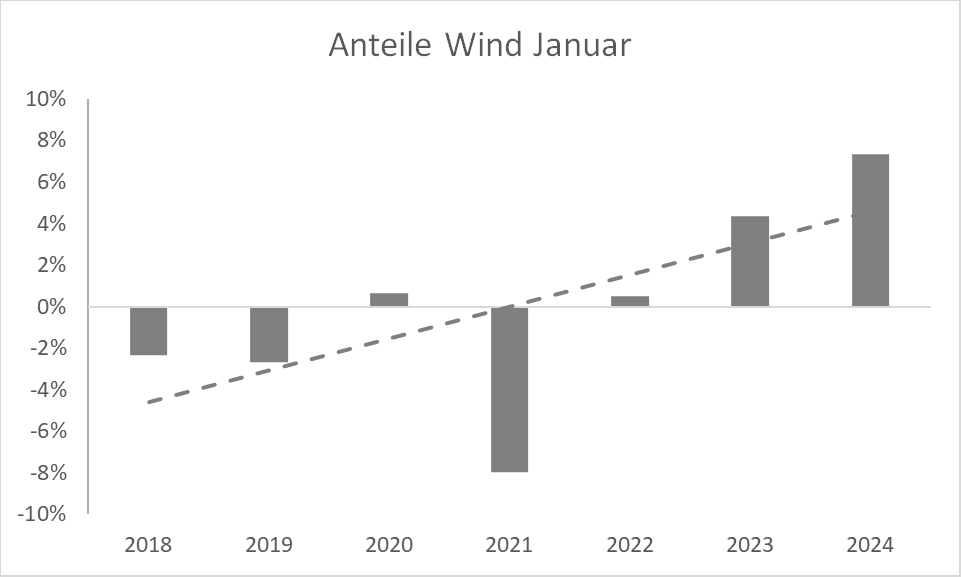

Gezeigt sind die Abweichungen vom Mittel in den Anteilen am Gesamtverbrauch:

Abb.2: Die Entwicklung im Januar seit 2018.

Da ist ein Aufwärtstrend (ca. +8 %) seit 2018, nur nicht sehr stetig über die Zeit. Sollten andere Faktoren mitwirken? Nahe liegt die mittlere Windgeschwindigkeit im nördlichen Deutschland (nördlich 50°N), wo der Löwenanteil der Windanlagen steht. Wie also hängen die Anteile der Windenergie mit dieser zusammen unter Beachtung monatlicher Daten dafür von ERA5, ein sehr präzises Reanalyse-Datenprodukt? Das beantwortet der folgende Graph:

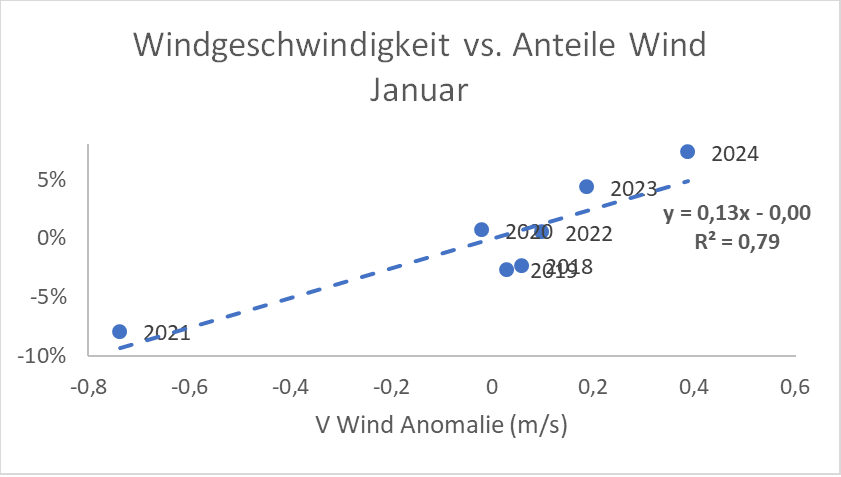

Abb.3: Der Zusammenhang Windgeschwindigkeit (seine Abweichung vom Mittelwert 2018-2024) und dem Anteil am Gesamtverbrauch von Strom, auch hier als Abweichung vom Mittel.

Jetzt wird es klarer: Im Januar 2024 hatte Windenergie deshalb einen so hohen Beitrag, weil es deutlich windiger war (+0,4 m/s zum Mittelwert), witterungsbedingt. Zu 79% (das R² in der Graphik) ist die Streuung der Windgeschwindigkeit für die Streuung des Anteils der Windenergie am Gesamtverbrauch verantwortlich. Es ist KAUM der Zubau an Windkraftanlagen von +26%. Viel einfacher lässt sich der Anteil von Windkraft am Gesamtverbrauch mit der Gleichung im Diagramm bestimmen. Der Einfluss des Zubaus ist so gering, weil die Windgeschwindigkeit mit der dritten Potenz eingeht, dagegen ist der Zubau natürlich linear. Bei nahezu gleicher Windgeschwindigkeit (2018 zu 2022) sieht man nur ca. 3% Verbesserung. Es wurden jedoch fast 13% in den Jahren dazwischen hinzugebaut. Ob das den Aufwand rechtfertigt? Eine gute Frage an Ökonomen! Auf den ersten Blick bringt es sehr wenig in Relation zu Windgeschwindigkeitsänderungen durch Witterung.

Nun ein Blick auf die PV:

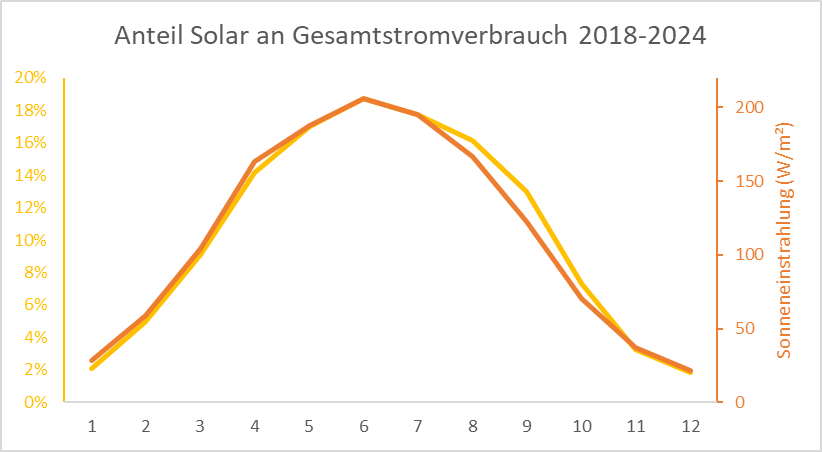

Abb.4: Der Jahresgang über die Monate des Anteils PV am Gesamtverbrauch (linke Ordinate) und die mittlere Einstrahlung in Deutschland (rechte Ordinate).

Nennesswerte Anteile (>10% am Gesamtverbrauch) liefert Sonnenenergie in den Monaten April- September.

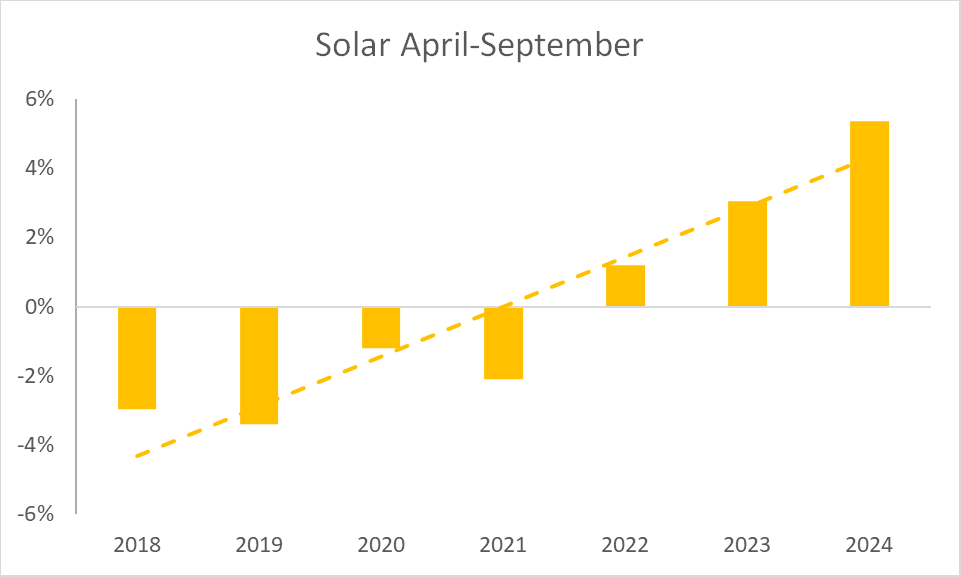

Nun also der Vergleich der Jahre in diesen Monaten:

Abb.5: Der Anteil von PV am Gesamtverbrauch 2018-2024.

Man erkennt eine Steigerung des Anteils von PV von ca. 8%, relativ stetig. Tatsächlich spielen die Einstrahlungsänderungen hier nur eine sehr untergeordnete Rolle, nur etwa zu 10% beeinflussend.

Nahezu alles, was hinzugebaut wurde, kam dem „Nutzanteil“ zugute. Ganze 8% Nutzen von 127% Zubau seit 2018. Der Grund: da kaum nennenswerte Speicher für die Erfordernisse existieren (sie hätten langfristig mit errichtet werden sollen) produziert PV gerade in den „hellen Monaten“ oft am Bedarf vorbei und viel Strom wird zu Dumpingpreisen hierzulande ohne Nutzen zwischen 10 und 15 Uhr in der „heißen PV -Phase“ verschleudert oder gar nochmals mit „Minuspreisen“ subventioniert. Das kann bei wenig Verbrauch (PV weist inzwischen eine installierte Leistung von 90 GW auf, mehr als schon an normalen Tagen mittags gebraucht wird) schon ganz aktuell zu großen Problemen im Stromnetz führen, wir berichteten.

Summa Summarum: 8% Zuwachs an echter CO2-Minderung für 127% Zubau bei PV, vielleicht 3% für die vielen neuen Windkraftanlagen ab 2018. Das ist unwirtschaftlich und klimaschädlich, denn eine Minderung beim CO2-Emissionsfaktor ist seit 2019 nicht signifikant spürbar. Nur der ist längerfristig aussagefähig, denn in den Absolut-Zahlen der Emissionen ist auch ein zwischenzeitlicher Rückgang am Strombedarf eingepreist. Das kann und darf keinen Bestand haben, denn Klimaschutz führt nur über weitere Elektrifizierung auch neuer Bereiche, wie Wärmepumpen und E-Autos.

Zeit für eine echte Inventur der Energiewende. Der Verdacht: Es ist inzwischen eine Sättigung erreicht beim Ausbau, ein Mehr bringt nur noch sehr wenig.

Die Zeit für bedarfsgerechten Strom bei CO2-armer Erzeugung als Ergänzung zu EE im Sinne von realem Klimaschutz ist mehr als reif.