Seit Jahrzehnten müht sich die Welt ab, einen funktionierenden Klimaschutz zu installieren – bis jetzt weitgehend ohne Wirkung. Der deutsche Soziologe Jens Beckert zeigt nun in einem Buch, warum es nicht funktioniert und möglicherweise nie funktionieren wird – und das, obwohl er eigentlich von der Bedrohlichkeit der Erderwärmung überzeugt ist. Alex Reichmuth hat das Buch im Nebelspalter (https://www.nebelspalter.ch/themen/2024/05/warum-klimaschutz-nicht-funktioniert) besprochen.

Buchrezension: Warum Klimaschutz nicht funktioniert

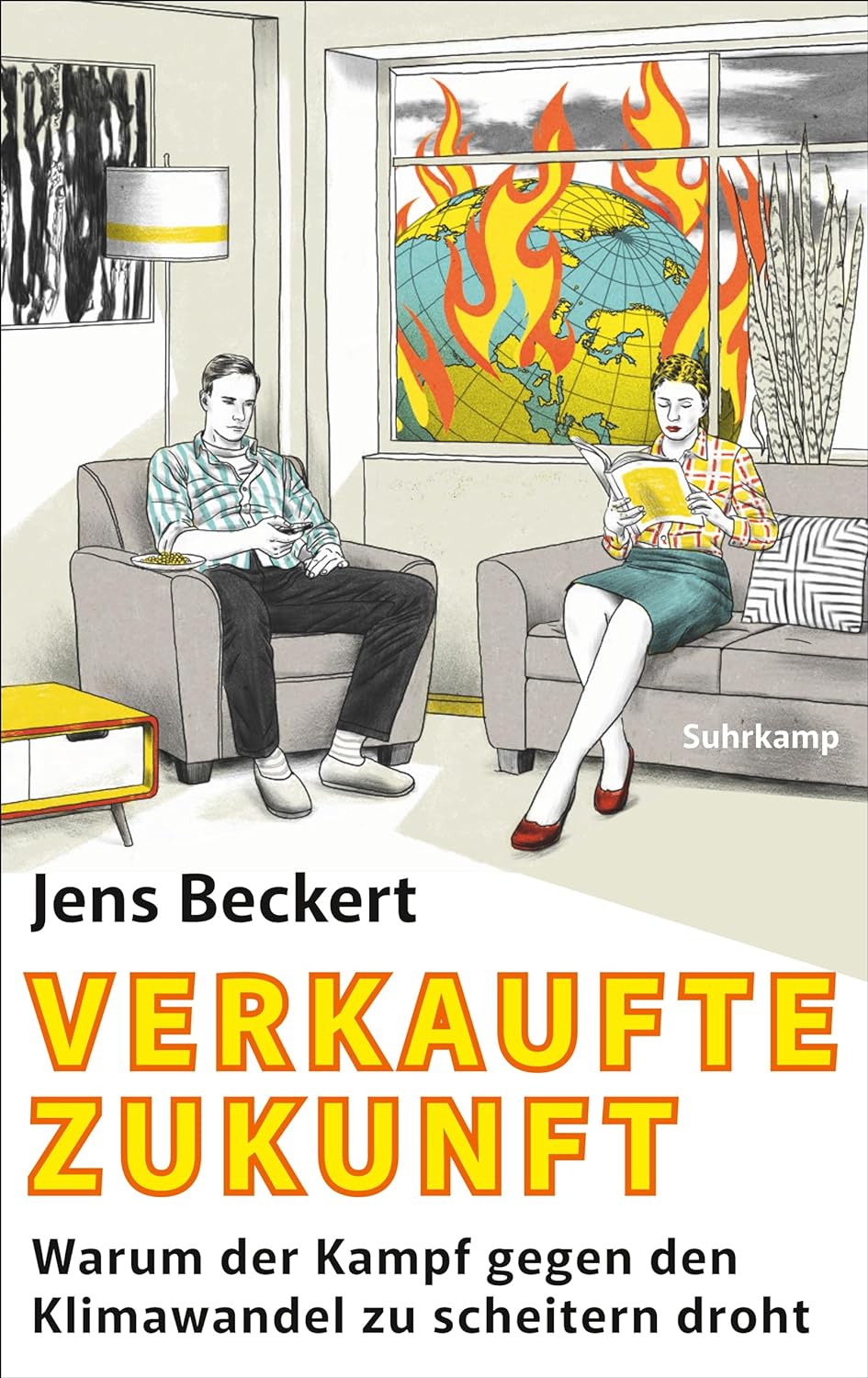

Die Fakten: Der deutsche Soziologe Jens Beckert hält die Erderwärmung für eine existenzielle Bedrohung. In seinem Buch «Verkaufte Zukunft – Warum der Kampf gegen den Klimawandel zu scheitern droht» beschreibt er aber, weshalb Klimaschutz bisher nicht funktioniert hat und möglicherweise nie funktionieren wird.

Warum das wichtig ist: Seit Jahrzehnten predigen Wissenschaftler, Politiker und Aktivisten, man müsse mehr tun gegen die Erderwärmung. Dennoch geht der Ausstoss von Klimagasen ungebremst weiter. Beckert zeigt auf, was die Gründe sind.

Das Zitat: «Warum sind Gesellschaften nicht in der Lage, dem Klimawandel Einhalt zu gebieten? Das ist die Leitfrage dieses Buches.» (aus der Buchbeschreibung) Weiterlesen im Nebelspalter (https://www.nebelspalter.ch/themen/2024/05/warum-klimaschutz-nicht-funktioniert)

+++

HÖHLENTROPFSTEINE ALS KLIMAARCHIV

WISSENSCHAFTLER AUS HEIDELBERG UND KARLSRUHE REKONSTRUIEREN MITHILFE VON TROPFSTEIN REGIONALE UND GLOBALE KLIMAGESCHICHTE

Höhlentropfsteine können in Verbindung mit den Daten aus sogenannten Baumringarchiven ein einzigartiges Archiv zur Erforschung natürlicher Klimaschwankungen über Zeiträume von mehreren hundert Jahren eröffnen. Das hat ein Forschungsteam mit Geowissenschaftlern der Universität Heidelberg und des Karlsruher Instituts für Technologie gezeigt. Die Wissenschaftler analysierten die Isotopenzusammensetzung von Sauerstoff in einem aus dem Kalk von Wasser gebildeten Höhlentropfstein in Süddeutschland. In Verbindung mit den aus Baumringen gewonnenen Daten konnten sie kurzfristige Schwankungen des Klimas in den vergangenen Jahrhunderten rekonstruieren und in Beziehung zu historisch belegten Umweltereignissen setzen.

Bislang ließen sich kurzfristige Klimaschwankungen über Zeiträume von mehreren hundert Jahren zumeist nur mithilfe von Baumringarchiven analysieren. Dazu werden unabhängige Messungen aus einer Vielzahl von Studien kombiniert, wie Geowissenschaftler Dr. Tobias Kluge vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) erläutert. Die Dicke von Baumringen, die im Bereich weniger Millimeter variiert, gibt Aufschluss über die Dynamik saisonaler Niederschläge. Daraus lassen sich Rückschlüsse auf die klimatischen Verhältnisse in der jeweiligen Wachstumsperiode ziehen. So sind nach den Worten von Dr. Kluge niederschlagsreiche Sommer insbesondere in kalten Jahren, niederschlagsreiche Winter dagegen in warmen Jahren zu erwarten.

Im Gegensatz zu Baumringen wurden Höhlentropfsteine bislang nur in Ausnahmefällen für die systematische Messung von Klimadaten und ihren jährlichen Variationen herangezogen. Entscheidend ist das in eine Höhle eindringende Regenwasser, dessen gelöster Kalk die Tropfsteine bildet. Dieses Wasser aus der Umgebung besteht aus Niederschlägen der warmen und der kalten Jahreszeit, die jeweils durch eine besondere Isotopenzusammensetzung des Sauerstoffs charakterisiert sind. Daraus können Analysen abgeleitet werden, ob und in welchen Jahren Winter- oder Sommerniederschläge dominierten.

Die Wissenschaftler aus Heidelberg und Karlsruhe haben einen Stalagmiten – einen aus dem Boden emporwachsenden Tropfstein – aus der Kleinen Teufelshöhle in der Fränkischen Schweiz untersucht. Dieser Stalagmit wuchs deutlich langsamer als vergleichbare Tropfsteine mit einer Rate von ein bis vier Zentimetern pro Jahrtausend, was einer jährlichen Wachstumsrate von etwa einer Haaresbreite entspricht. Die Wachstumszonen des Tropfsteins sind damit hundertmal dünner als ein Baumring. Nur wenige Zentimeter können somit Aufschluss über die klimatischen Bedingungen in tausend Jahren geben. Wie die Sauerstoffisotope zusammengesetzt sind, wurde mit der Ionensonde am Institut für Geowissenschaften der Universität Heidelberg gemessen. „Für die Analysen waren präzise Messungen in den nur wenigen Mikrometer großen jährlichen Wachstumszonen erforderlich, was nur mit einem solchen Forschungsgroßgerät möglich ist“, erklärt Prof. Dr. Mario Trieloff, der Leiter des Heidelberger Ionensondenlabors ist.

In den Klimadaten, die aus dem Tropfstein der Kleinen Teufelshöhle gewonnen wurden, offenbaren sich nach Angaben der Wissenschaftler regionale wie globale Umweltereignisse. Das ungewöhnlich kalte Jahr 1816, das in Europa und Nordamerika als „Jahr ohne Sommer“ in die Geschichte einging, geht auf einen Ausbruch des Vulkans Tambora in Indonesien im April 1815 zurück, möglicherweise verstärkt durch einen bislang unbekannten Vulkanausbruch sechs Jahre zuvor. Die Daten aus den Tropfsteinmessungen zeigen, dass es in dieser Zeit kalte Sommer und niederschlagsreiche Winter gab, verbunden mit ganzjährig auftretenden Überschwemmungen, die zu Missernten und Hungersnöten führten.

Aus den in dem Tropfstein gespeicherten Informationen lassen sich auch langzeitliche Klimaschwankungen ablesen wie die sogenannte Kleine Eiszeit, deren Kernzeitraum Ende des 16. Jahrhunderts begann und bis in das späte 17. Jahrhundert reichte. Diese Zeit war nach Angaben der Wissenschaftler durch häufige Überflutungen geprägt, die für die nicht weit von der Teufelshöhle entfernt gelegene Stadt Nürnberg historisch belegt sind. Die Klimadaten aus der Höhle konnten mithilfe eines Baumringarchivs aus der Umgebung verifiziert werden. Sie weisen auf kalte trockene Winter hin, wodurch sich die jährlichen Eis- und Schneeschmelzen verzögerten und zu starken kurzzeitigen Überschwemmungen mit katastrophalen Folgen führten, so Dr. Kluge vom Institut für Angewandte Geowissenschaften des KIT.

Die Forschungsergebnisse wurden in der Fachzeitschrift „Earth and Planetary Science Letters“ veröffentlicht. An den Arbeiten waren neben den Forscherinnen und Forschern aus Heidelberg und Karlsruhe auch Wissenschaftler aus Berlin, Hohenheim und Mannheim beteiligt.

Paper: T. Kluge, P. Holz, T. Neumann, E. Eiche, M. Schuh, N. Frank, R. Friedrich, R. Mertz-Kraus, A. Land, M. Trieloff, A. K. Schmitt: Assessment of climate extremes at the regional scale during the last millennium using an annually resolved stalagmite record. Earth and Planetary Science Letters, 624 (2023), 118458 (available online 4 November 2023).

+++

Friends of Science Society in CliSci #404:

Observed Humidity Trends Contradict Climate Models

A new paper has demonstrated a major discrepancy between observation-based and climate model-based historical trends in the near-surface atmospheric water vapor in arid and semi-arid regions. A discrepancy between modelled and observed humidity trends is also present in more humid regions during the most arid times of the year. The models predict that water vapour should have increased over arid and semi-arid regions. In reality, atmospheric water vapour over these regions has essentially remained constant over the last four decades on average, which is strongly at odds with climate models’ projections. The authors wrote “It indicates a major gap in our understanding and modelling capabilities which could have severe implications for hydroclimate projections.”

This discrepancy between observations and models has been previously reported by several authors. Nevertheless, Ken Richards says “this is a devastating finding, as water vapor is the most significant greenhouse gas due to its alleged ‘feedback’ capacity, accelerating warming well beyond what CO2 is said to be capable of alone.”

Climate models simulate only a very small decline in relative humidity from 1980 to 2020 in arid/semi-arid regions, while the observation record shows relative humidity has declined by about an order of magnitude more than the models on average. The paper presents evidence that the discrepancies are very likely due to some process being misrepresented in the models rather than due to a problem with the observations.

+++

Columbia University’s Mailman School of Public Health:

US air pollution rates on the decline, but pockets of inequities remain: Study

Over the last decades, air pollution emissions have decreased substantially; however, the magnitude of the change varies by demographics, according to a new study by Columbia University Mailman School of Public Health. The results indicate there are racial/ethnic and socioeconomic disparities in air pollution emissions reductions, particularly in the industry and energy generation sectors. The findings are published in the journal Nature Communications.

The research provides a national investigation of air pollution emission changes in the 40 years following the enactment of the Clean Air Act (CAA). Until now, studies have primarily focused on evaluating air pollution disparities simultaneously, focusing on pollutant concentrations instead of emissions.

A focus on emissions, however, has more direct implications for regulations and policies. In this study, the researchers used county-level data to evaluate racial/ethnic and socioeconomic disparities in air pollution emissions changes in the contiguous U.S. from 1970 to 2010.

„The analyses provide insight on the socio-demographic characteristics of counties that have experienced disproportionate decreases in air pollution emissions over the last 40 years,“ said Yanelli Nunez, Ph.D., the study’s first author, who is a scientist in the Department of Environmental Health Sciences at Columbia Mailman School of Public Health and affiliated with PSE Healthy Energy.

By analyzing air pollution emissions, the researchers identified specific pollution source sectors that are potentially important contributors to air pollution exposure disparities.

Nunez and colleagues leveraged air pollution emissions data from the Global Burden of Disease Major Air Pollution Sources inventory to analyze air pollutant emissions from six pollution source sectors: industry (sulfur dioxide), energy (sulfur dioxide and nitrogen oxides), agriculture (ammonia), on-road transportation (nitrogen oxides), commercial (nitrogen oxides), and residential (particles of organic carbon).

On average, national U.S. air pollution emissions declined substantially from 1970 to 2010 from all source sectors the researchers considered except for ammonia emissions from agriculture and organic carbon particle emissions from the residential sector, which the researchers indicate is primarily from using solid biofuels for indoor heating.

The most pronounced emission decreases were observed for sulfur dioxide from industrial and energy generation activities. Nitrogen oxide emissions from transportation, commercial activities, and energy generation decreased moderately.

Despite the overall downward trends for most pollutants, the researchers found that certain populations experienced relatively smaller reductions or even increases in air pollution emissions.

For instance, an increase in a county’s average Hispanic or Indian American population percentage resulted in a relative increase in sulfur dioxide, nitrogen oxides, and ammonia emissions from the industry, energy generation, and agriculture sectors, respectively.

Additionally, an increase in the county median family income was linked with increased emissions reductions in every pollution source sector the researchers analyzed, except agriculture.

„Air pollution emissions do not perfectly capture population air pollution exposure, and we also know that neighborhood-level air pollution inequities are common, which we were not able to analyze in this study given the data at hand,“ noted Marianthi-Anna Kioumourtzoglou, ScD, associate professor of environmental health sciences at Columbia Mailman School, and senior author.

„In this study, we provide information about potential racial/ethnic and socioeconomic inequalities in air pollution reductions nationwide from major air pollution sources, which can inform regulators and complement local-level analysis.“

„Policies specifically targeting reductions in overburdened populations could support more just reductions in air pollution and reduce disparities in air pollution exposure,“ observed Dr. Nunez. „This is an important lesson gained from 53 years of Clean Air Act implementation, which is particularly relevant as we develop policies to transition to renewable energy sources, which will have a collateral impact on air quality and, as a result, on public health.“

Paper: Yanelli Nunez et al, Nature Communications (2024). DOI: 10.1038/s41467-023-43492-9