Mal schauen, ob die Alpengletscher dieses Jahr besser durch den Sommer kommen. DasWetter.com mit einer Analyse der Schneebedingungen in den Alpen Ende Mai 2024.

“Nach den teils katastrophalen Gletscherbilanzen der letzten Jahre, weisen in diesem Jahr alle untersuchten Gletscher eine deutlich mächtigere Schneebedeckung auf. Der „Schneeüberschuss“ verglichen mit der Referenzperiode 2010-2020 lag bei allen 14 vermessenen Gletschern zwischen 12 und 60%. Die aktuelle Messung weist die zweitbeste Bilanz der vergangenen 20 Jahre auf, teilweise gab es sogar Rekordwerte. … Was bedeutet das für den kommenden Sommer? Die massive Schneedecke ist zunächst einmal ein gutes Polster für den Gletscher, dass ihn vor der Solarstrahlung schützt und so ein Schmelzen des Eises verhindert.”

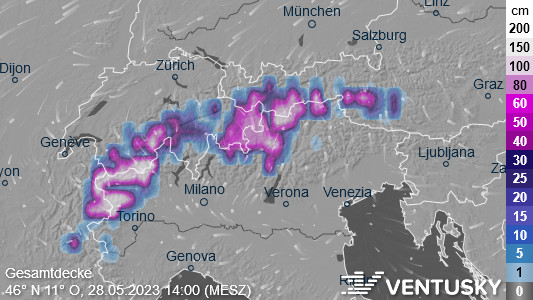

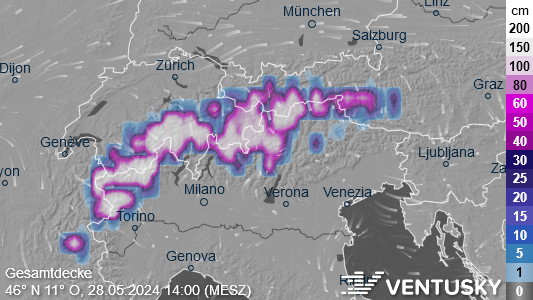

Bei Ventusky sind die Unterschiede zum letzten Jahre durchaus sichtbar.

2023:

2024:

+++

Interessante weitere Daten zu den Versicherungsschäden in 2023. Demnach war das nicht das Jahr mit den höchsten Schäden und allein ein Hagelereignis im August 2023 ist für 25% der Schäden verantwortlich. Asscompact.de:

“Insgesamt bezifferten die deutschen Versicherer die Schäden auf rund 5,7 Mrd. Euro. Damit kletterte die Schadensumme im Vergleich zum Jahr 2022 um etwa 47% bzw. 1,7 Mrd. Euro. Damit waren in der seit 1973 bestehenden Zeitreihe nur acht Jahre schadensreicher als 2023. … Noch im Herbst vergangenen Jahres berichtete der GDV darüber, dass die Schäden des ersten Halbjahres 2023 deutlich unter dem Durchschnitt lagen. Hoffnung über einen milden Schadensverlauf keimte auf. Doch das änderte sich mit dem Aufkommen heftiger Sommerunwetter im Juli und August 2023 schlagartig. Hauptursache für den Anstieg der Schäden waren laut GDV schwere und teure Hagelschäden an Kraftfahrzeugen. Allein im August verursachten heftige Unwetter versicherte Schäden in Höhe von 1,5 Mrd. Euro – und damit gut ein Viertel des Gesamtschadens 2023. Größere Schäden durch Winter- und Herbststürme blieben hingegen aus.”

+++

Neue Erkenntnisse bei den Sonnenzyklen. Helmholtz-Zentrum Dresden – Rossendorf:

Sonnenzyklen neu gedacht: Neues physikalisches Modell stärkt Planetenhypothese

Forscher vom Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) und der Universität Lettlands schlagen erstmals eine umfassende physikalische Erklärung für die verschiedenen Aktivitätszyklen der Sonne vor. Diese identifiziert sogenannte Rossby-Wellen, wirbelförmige Strömungen auf der Sonne, als Vermittler zwischen den Gezeiteneinflüssen von Venus, Erde und Jupiter sowie der magnetischen Aktivität der Sonne. Damit präsentieren die Forscher ein in sich konsistentes Modell für unterschiedlich lange Sonnenzyklen – und ein weiteres starkes Argument für die bislang umstrittene Planetenhypothese. Die Ergebnisse sind jetzt in der Fachzeitschrift Solar Physics (DOI: 10.1007/s11207-024-02295-x) erschienen.

Obwohl die Sonne aufgrund ihrer Nähe zu uns der am besten erforschte Stern ist, sind viele Fragen zu ihrer Physik noch nicht vollständig verstanden. Dazu gehören auch die rhythmischen Schwankungen der Sonnenaktivität. Die bekannteste: Im Schnitt alle elf Jahre erreicht die Sonne ein Strahlungsmaximum – Fachleute sprechen vom Schwabe-Zyklus. Dieser Aktivitätszyklus entsteht, weil sich das Magnetfeld der Sonne in diesem Zeitraum verändert und schließlich umpolt. An sich nichts Ungewöhnliches für einen Stern – wäre der Schwabe-Zyklus nicht auffallend stabil.

Den Schwabe-Zyklus überlagern weitere, weniger offensichtliche Aktivitätsschwankungen im Bereich von wenigen hundert Tagen bis hin zu mehreren hundert Jahren, jeweils benannt nach ihren Entdeckern. Für diese Zyklen gab es zwar schon verschiedene Erklärungsversuche und mathematische Berechnungen – allerdings noch kein übergreifendes physikalisches Modell.

Planeten als Taktgeber

Dr. Frank Stefani vom Institut für Fluiddynamik am HZDR vertritt schon seit einigen Jahren die „Planetenhypothese“. Denn klar ist: Die Planeten üben mit ihrer Schwerkraft einen Gezeiteneffekt auf die Sonne aus, ähnlich wie der Mond auf die Erde. Dieser Effekt ist alle 11,07 Jahre am stärksten: immer dann, wenn die Ausrichtung der drei Planeten Venus, Erde und Jupiter auf einer Linie mit der Sonne besonders markant ist, vergleichbar mit der Springflut auf der Erde bei Neu- oder Vollmond. Dies stimmt auffallend mit dem Schwabe-Zyklus überein.

Das Magnetfeld der Sonne entsteht durch komplexe Bewegungen des elektrisch leitfähigen Plasmas im Inneren der Sonne. „Man kann sich das wie einen gigantischen Dynamo vorstellen. Dieser Sonnendynamo erzeugt zwar schon von sich aus einen ungefähr elfjährigen Aktivitätszyklus – wir denken aber, der Einfluss der Planeten greift dann in diesen vor sich hin arbeitenden Dynamo ein, gibt ihm immer wieder einen kleinen Schubs, und zwingt der Sonne so den außergewöhnlich stabilen 11,07-Jahres-Rhythmus auf“, erklärt Stefani.

In den verfügbaren Beobachtungsdaten fanden er und seine Kollegen bereits vor einigen Jahren starke Indizien für einen solcherart getakteten Prozess und konnten rein rechnerisch auch verschiedene Sonnenzyklen mit der Bewegung der Planeten korrelieren. Hinreichend physikalisch erklären ließ sich der Zusammenhang jedoch zunächst nicht.

Rossby-Wellen auf der Sonne wirken als Vermittler

„Jetzt haben wir den zugrundeliegenden physikalischen Mechanismus gefunden. Wir wissen, wie viel Energie nötig ist, um den Dynamo zu synchronisieren, und wir wissen, dass diese Energie über sogenannte Rossby-Wellen auf die Sonne übertragen werden kann. Das Tolle daran ist: Damit können wir nicht nur den Schwabe-Zyklus und längere Sonnenzyklen erklären, sondern auch die kürzeren Rieger-Zyklen, die wir vorher noch gar nicht betrachtet hatten“, sagt Stefani.

Rossby-Wellen sind wirbelförmige Strömungen auf der Sonne, ähnlich den großräumigen Wellenbewegungen in der Erdatmosphäre, die Hoch- und Tiefdrucksysteme steuern. Die Forscher berechneten: Die Gezeitenkräfte während der Springtiden von je zwei der drei Planeten Venus, Erde und Jupiter haben genau die passenden Eigenschaften, um Rossby-Wellen auszulösen. Eine Erkenntnis mit vielen Folgen: Denn erstens haben diese Rossby-Wellen dann ausreichend große Geschwindigkeiten, um dem Sonnendynamo den nötigen Anstoß zu geben. Zweitens geschieht dies alle 118, 193 beziehungsweise 299 Tage, passend zu den beobachteten Rieger-Zyklen der Sonne. Und drittens lassen sich daraus alle weiteren Sonnenzyklen errechnen.

Alle Zyklen durch ein Modell erklärt

Ab hier übernimmt die Mathematik. Aus einer Überlagerung der drei kurzen Rieger-Zyklen entsteht rechnerisch automatisch der prominente 11,07-jährige Schwabe-Zyklus. Und selbst Langzeit-Schwankungen der Sonne werden durch das Modell vorhergesagt. Denn die Bewegung der Sonne um das Schwerezentrum des Sonnensystems verursacht auf der Basis des Schwabe-Zyklus eine sogenannte Schwebungsperiode von 193 Jahren. Dies entspricht der Größenordnung eines weiteren beobachteten Zyklus, des Suess-de-Vries-Zyklus.

Dabei fanden die Forscher eine eindrucksvolle Übereinstimmung der berechneten 193-Jahres-Periode mit periodischen Schwankungen in Klimadaten. Ein weiteres, starkes Argument für die Planetenhypothese, denn: „Der scharfe Suess-de Vries Peak bei 193 Jahren lässt sich kaum ohne Phasenstabilität des Schwabe-Zyklus erklären, wie sie nur bei einem getakteten Prozess vorliegt“, schätzt Stefani ein.

Ist damit die Frage, ob die Sonne dem Takt der Planeten folgt, abschließend entschieden? Stefani:

„Hundertprozentige Sicherheit wird es wohl erst mit weiteren Daten geben. Aber die Argumente für einen durch die Planeten getakteten Prozess sind inzwischen sehr stark.“

Paper: F. Stefani, G. M. Horstmann, M. Klevs, G. Mamatsashvili, T. Weier: Rieger, Schwabe, Suess-de Vries: The Sunny Beats of Resonance, in Solar Physics, 2024 (DOI: 10.1007/s11207-024-02295-x)

+++

Für Österreich könnte es mit russischem Gas schneller vorbei sein als gedacht. Montelnews:

“Bisher waren weite Teile des Marktes davon ausgegangen, dass die Lieferungen aus Russland über die Ukraine zum Jahreswechsel ihr Ende finden würden, da der Transit-Vertrag zwischen der Ukraine und Russland ausläuft. Der österreichische Öl- und Gaskonzern OMV hatte jedoch am Dienstagabend in einer Transparenzmeldung mitgeteilt, dass die Gashandelstochter Marketing & Trading aus rechtlichen Gründen gezwungen sein könne, die Zahlungen an Gazprom einzustellen. Gazprom Export werde dann wahrscheinlich seine Lieferungen stoppen, wovon bis zu 7,4 GWh/h betroffen wären, so OMV.”

+++

Die taz über den Lithium-Abbau in Argentinien. Die Förderung hat drastische Auswirkungen auf die Wasserkreisläufe.

Lithiumgewinnung in Argentinien:

Hoffnung für Salzsee kommt und gehtIndigene wehren sich gegen Megaprojekte zum Abbau von Lithium. Vor Gericht dreht sich der Streit im Kreis. Zugleich werden Kritiker bedroht.

Der jüngste Erfolg der Gegner der zerstörerischen Lithiumgewinnung in der argentinischen Provinz Catamarca ist zunächst nur ein Etappensieg. Nachdem der Oberste Gerichtshof angeordnet hatte, in Entwicklung befindliche Lithiumabbauprojekte zu stoppen und neue Projekte im Gebiet des Salzsees Salar del Hombre Muerto auszusetzen, hat die Provinzregierung nun wiederum Berufung eingelegt. Das juristische Tauziehen geht also in die nächste Runde. Bereits betriebene Abbaustätten waren von der Entscheidung ohnehin nicht betroffen.

Weiterlesen in der taz.

+++

In Japan scheint die Suche nach Endlagern für Atommüll laut Morgenpost anders zu laufen als in Deutschland.

“Shintaro Wakiyama hat es dieser Tage nicht leicht. Der Bürgermeister von Genkai, einem Ort von kaum 6000 Einwohnern im Südwesten Japans, muss sich mit hohen Offiziellen aus Tokio herumschlagen. Die Vertreter des nationalen Industrieministeriums haben Wakiyama die letzten Tage wiederholt zu Gesprächen getroffen, denn sie haben etwas Großes vor: Aus Wakiyamas Heimat Genkai soll ein Atommüllendlager werden. Was die Sache für den Bürgermeister noch komplizierter macht: Auch in Genkai selbst fordern Einwohner und Institutionen, dass ihre Gemeinde den radioaktiven Müll in Zukunft aufnehme: Her mit dem Atommüll. Zwischen Januar und März haben drei Gruppen – der Gastronomie- und Restaurantverband sowie der aus mehreren Bauunternehmen bestehende Rat für Katastrophenschutz – eine Petition eingereicht, die zum Ziel hat, dass Genkai als Standort geprüft werde. Ende April hat die Stadtversammlung die Petition angenommen. Die Prüfung läuft.”

+++

Noch ein Artikel mit dem Thema Sauberkeit der Luft und Hitzewellen. Warum der Merkur allerdings Höllensommer in der Überschrift wählt, ist merkwürdig. Der 46 Tage Trend des ECMWF sieht bis Anfang Juli keine Hitzewellen für Mitteleuropa vor.

“Das renommierte Fachmagazin New Scientist aus London berichtet, dass die Auswirkungen der abnehmenden Luftverschmutzung in einigen regionalen Klimamodellen stark unterschätzt werden. Dies könnte bedeuten, dass saubere Luft zu mehr Hitze im Sommer führt – nicht nur im Jahr 2024. Auch der Jetstream könnte extreme Hitzewellen in Europa verstärken. Die sinkende Luftverschmutzung führt regional zu einer stärkeren Sonneneinstrahlung. „Wenn Modelle die Veränderungen der Luftverschmutzung nicht berücksichtigen, werden sie die Intensität künftiger Hitzewellen noch stärker unterschätzen als die mittlere Sommererwärmung“, so Dominik Schumacher von der ETH Zürich, zitiert vom New Scientist. „Es ist problematisch, weil viele europäische Länder bei der Zukunftsplanung stark auf diese Simulationen angewiesen sind.“”